Колесница истории

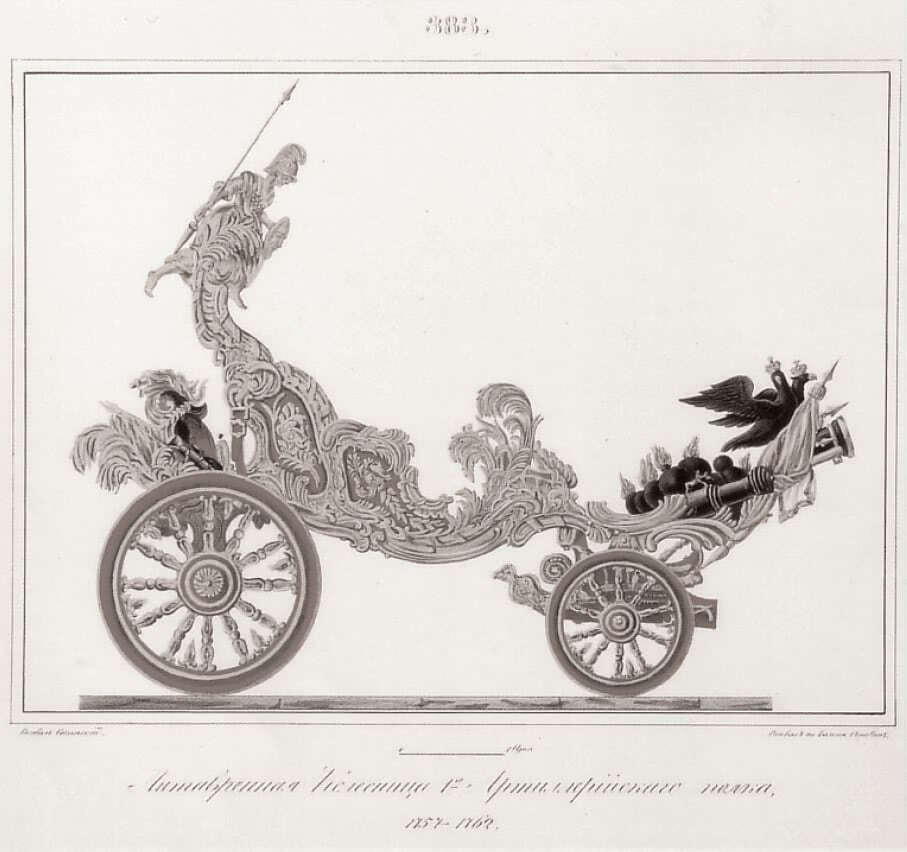

Знамя 1-го Артиллерийского полка уникально. Изображения на нем не нарисованы масляной краской по шелку, как это было у пехотных знамен, а вышиты. На полотнище изображена стреляющая пушка, над ней – российский государственный герб, а выше, на золотой ленте – девиз «Tuetur et terret» – «Охраняет и устрашает». Знамя изготовлено в 1740 году, было пожаловано полку Елизаветой, а со времен Николая I, чрезвычайно трепетно относившегося к русским воинским регалиям, приобрело статус знамени всей русской артиллерии. И оно же в истории русской императорской артиллерии оказалось последним: с 1763 года знамена в артиллерийские полки не выдавались, а в 1797-м вообще были отменены. Таким образом, литавренная колесница и артиллерийское знамя 1740 года оказываются последними воинскими регалиями ХVIII века.

Традиция вывоза знамени артиллерийского полка на специальной повозке существовала еще со времен Петра Великого, а в Европе и того раньше. Такая коляска была табельным имуществом полка, и когда она приходила в негодность, вместо старой литавренной колесницы делали новую.

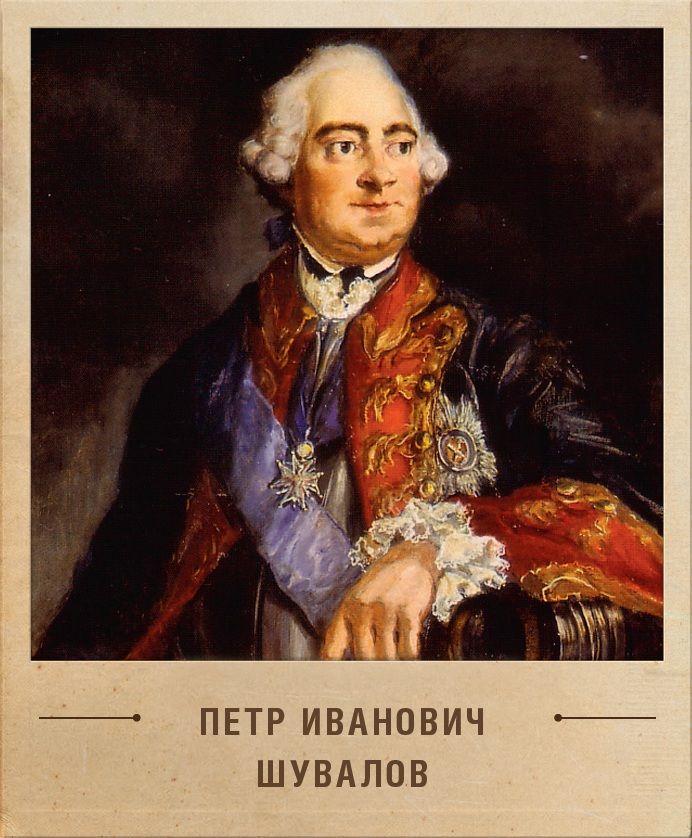

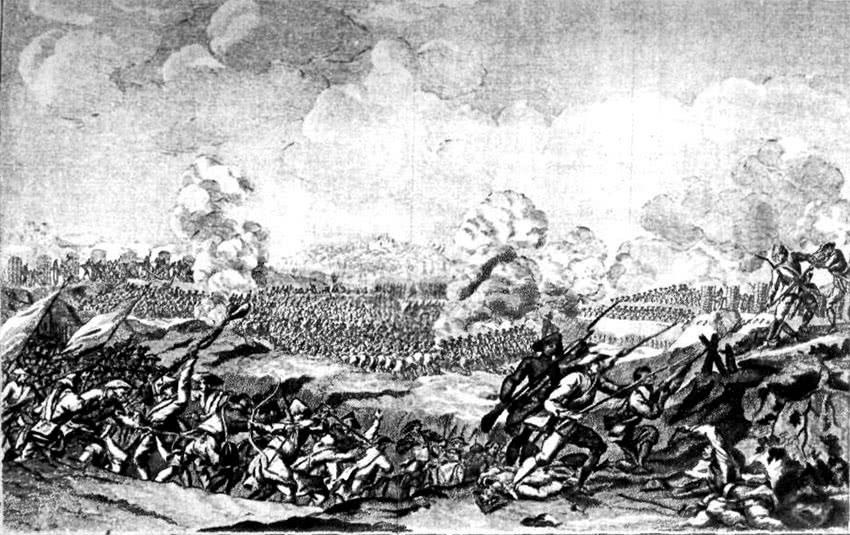

Идея превратить вполне привычную вещь в особую награду пришла графу Петру Ивановичу Шувалову, генерал-фельдцейхмейстеру – начальнику всей русской артиллерии. Семилетняя война 1756–1763 годов, в которой российская армия сражалась с лучшей на тот момент в Европе прусской армией, показала, что мужество русских артиллеристов стоит отметить незаурядным способом. Гросс-Егерсдорф, Цорнсдорф, Пальциг, Кунерсдорф, взятие Кольберга и Берлина – везде они проявляли чудеса храбрости и профессионализма. Огонь пушкарей наносил пруссакам невосполнимые потери, не давая возможности неприятелю сломить построения русских войск.

Императрица Елизавета Петровна поддержала намерение своего сподвижника. 24 октября 1760 года Шувалов отдает Канцелярии Главной артиллерии и фортификации распоряжение: «За ветхостию старой зделать новую литаврщичью коляску самою хорошею работою и все принадлежащия ко оной украшении под смотрением майора Мелисина, а деньги на то употребить следуемые мне в жалованье».

Сражение при Гросс-Егерсдорфе (1757), не существующей ныне деревне в Восточной Пруссии, стало первой крупной битвой с участием русской армии в Семилетней войне

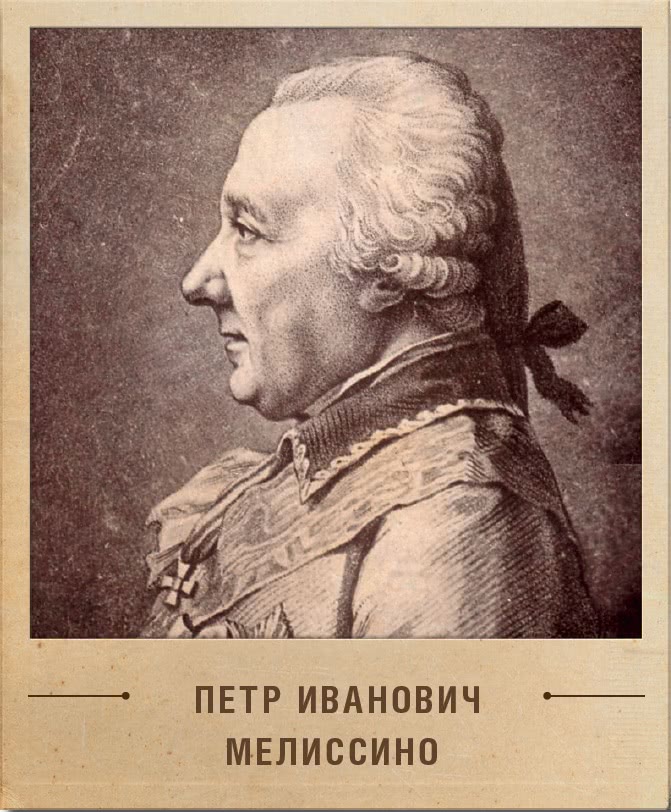

Стоит сказать несколько слов о человеке, осуществлявшем «смотрение» за изготовлением колесницы. Майор Петр Иванович Мелиссино – выдающийся русский артиллерист, ставший генералом, замечательный мастер фейерверков, разработчик нового состава пороха, принятого на вооружение в конце XVIII века, боевой офицер, герой Русско-турецкой войны 1769–1774 годов. Много лет он был директором Артиллерийского и Инженерного Шляхетного кадетского корпуса. Мало кто сейчас знает, что Петр Иванович считался незаконнорожденным сыном Петра Великого и очень походил на него внешне. И именно Мелиссино позировал французскому скульптору Этьену Фальконе для статуи Петра, известной всем как «Медный всадник»!

Но до позирования Фальконе было еще далеко. Пока молодой майор искал автора проекта новой колесницы и подбирал мастеров для ее изготовления. Между прочим, до конца 1960-х годов считалось, что проект разработан самим Бартоломео Растрелли. Но на самом деле это заслуга русского художника Федора Лазаревича Задубского. Седельный мастер Иоганн Шлейх взялся изготовить саму коляску, обить ее изнутри бархатом и отделать золотым галуном. Золотошвейный мастер Филипп Ридер должен был расшить литавренные завесы, а позументщик Антон Ган изготавливал бахрому для завес и кисти для труб. Поразительно, но колесница была готова уже через два месяца. Ее создание обошлось в гигантскую по тем временам сумму – четыре тысячи рублей!

Так бы и быть ей лишь музейным экспонатом, но настал момент, когда уже «отставную» колесницу фактически «втянули в историю»…

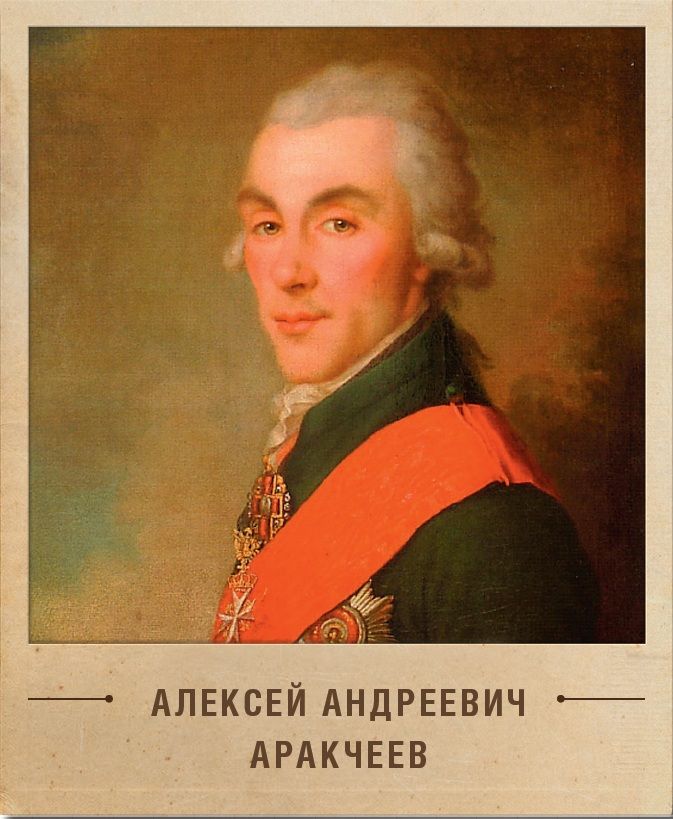

Вот что пишет об этом событии историк В. А. Томсинов: «…Из сохранившихся документов неясно, то ли Алексей Андреевич сознательно направил следствие по ложному пути, желая выгородить брата, то ли офицеры, которым поручено было провести расследование происшествия, сами стали на сей путь, но… было установлено: кража в арсенале могла быть совершена „и не в ту ночь, а прежде“. А в этом случае виновным оказывался генерал-лейтенант Вильде, от полка [батальона. – Авт.] которого стоял тогда караул.

Получив от следователей такой рапорт, Аракчеев передал его со своим донесением государю, и Павел Высочайшим приказом от 29 сентября отставил Вильде от службы. Чувствуя себя пострадавшим невинно, отставленный генерал обратился за помощью к графу Ивану Павловичу Кутайсову, любимцу Павла I. Тот не упустил случая навредить высокомерному Аракчееву и немедля доложил Его Величеству о том, как все было на самом деле».

Есть мнение, что отставка графа в 1799 году была организована участниками заговора против императора Павла, которые не имели бы шансов на успех в случае, если бы тот оставался в Петербурге. Действительно, Алексей Андреевич, после императрицы Марии Федоровны, был самым преданным Павлу человеком. Находясь рядом с императором, он, несомненно, смог бы предотвратить переворот.

Только в начале XXI века стараниями сотрудников Военно-исторического музея дело сдвинулось с мертвой точки. В 2002 году началась полная реставрация этого памятника отечественной (да и мировой!) военной истории, длившаяся около семи лет. Это был уникальный межмузейный проект. Работы велись по технологиям XVIII века; колесницу полностью разобрали, была отреставрирована каждая ее деталь. Коляску заново покрыли сусальным золотом, обили изнутри бархатом, расшили галунами… Руки реставраторов совершили настоящее чудо: в июле 2009 года колесница вновь заняла свое место в экспозиции, напоминая посетителям о подвигах русских артиллеристов, громивших «непобедимые» полки Фридриха Великого, и свидетельствуя о других, более сумрачных, но не менее важных эпизодах российской истории.

Общество

Евгений Юркевич

Нева в городе: как появилось название главной реки Петербурга

Нева в городе: как появилось название главной реки Петербурга Гены долголетия: в поисках неведомого Кадата

Гены долголетия: в поисках неведомого Кадата Морской бой

Морской бой Осторожно, «бессмертные»!

Осторожно, «бессмертные»!