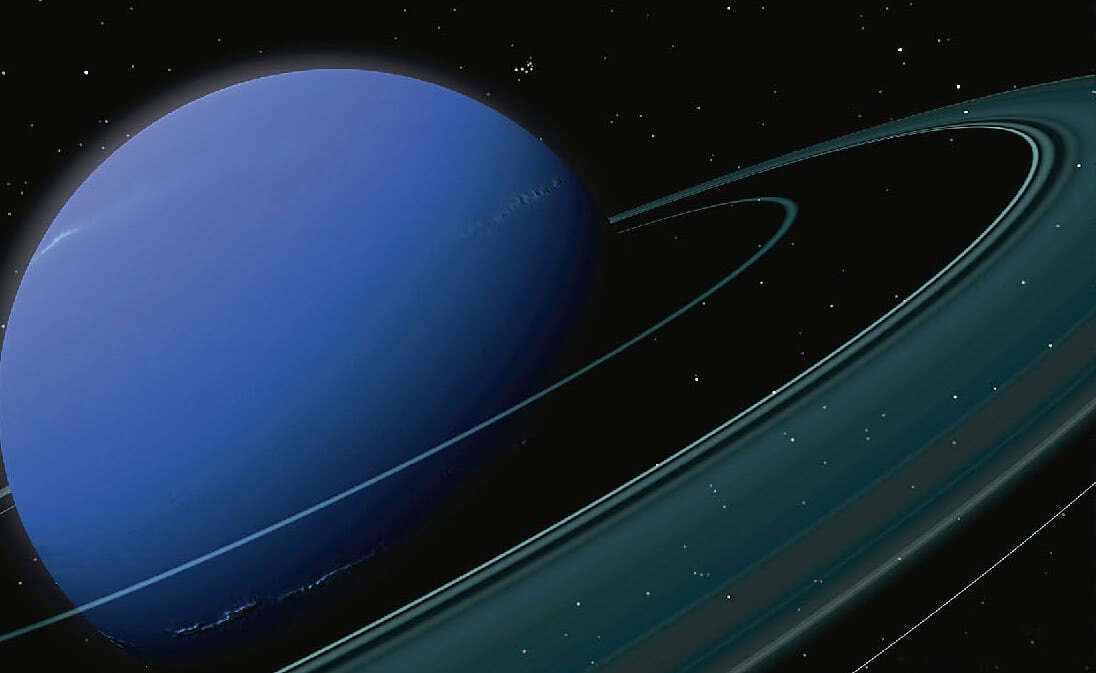

Окольцованные гиганты. Юпитер, Уран, Нептун

В последующие годы украинский ученый аргументированно настаивал на своем мнении в сборниках «Проблемы современной космогонии», вышедших в 1969 и 1972 годах. Причем это издание было переведено на французский и немецкий языки. Однако широкие научные круги по-прежнему не воспринимали гипотезу.

Декабрь 1995-го: к исследованиям юпитерианских колец приступает станция «Галилео»

Декабрь 1995-го: к исследованиям юпитерианских колец приступает станция «Галилео»

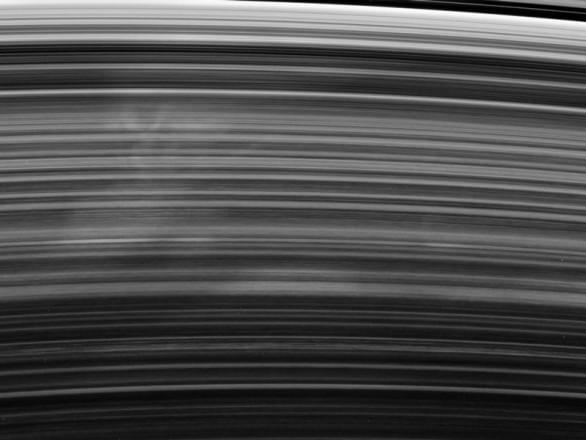

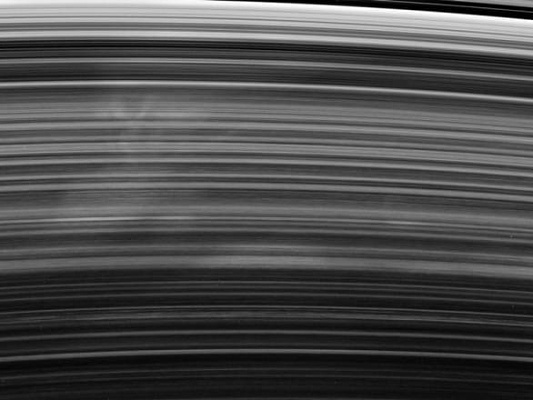

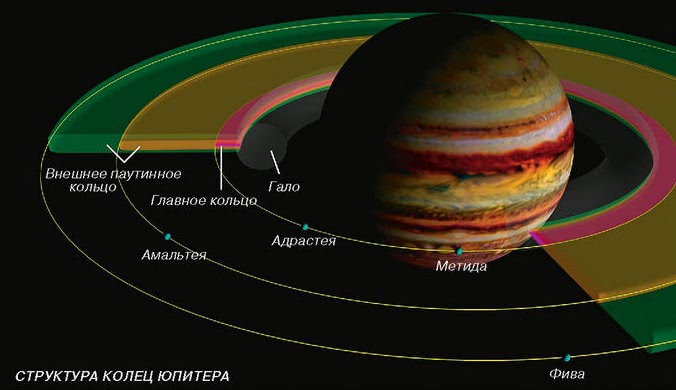

Когда «Вояджер-1» пролетал внутри орбиты Амальтеи, крупного спутника Юпитера, его камеры приступили к съемке темной области вблизи планеты, чтобы поискать еще не открытые спутники. Однако вместо них на трех фотографиях была хорошо различима загадочная полоса. Группа сотрудников Аризонского университета выяснила, что это скопление мелких частиц, окружающих Юпитер в плоскости его экватора, – скорее всего, обломков скальных пород и льда. Частицы многочисленны, но совсем невелики. Некоторые специалисты считают, что в поперечнике они не больше десятков или сотен метров. Однако многие теоретики не согласны. Если кольцо состоит из подобной «мелочи», то оно должно быть нестойким. А каковы же динамические предпосылки, позволяющие такому эфемерному образованию существовать длительное время? Ведь не возникло же оно специально, к моменту прибытия «Вояджера-1».

В декабре 1995 года на орбиту вокруг Юпитера вышла усовершенствованная станция «Галилео». Кроме изучения самой планеты и спутников, ее задачей являлось и исследование колец планеты. Было сделано большое количество снимков, уточнены многие параметры этого образования. К сожалению, множество снимков с высоким разрешением не было получено из-за поломки антенны, которая должна была отправлять на Землю основную часть полученной научной информации. Тем не менее, «Галилео» удалось получить интересные дополнительные данные о строении и характеристиках кольца.

Было установлено, что размер подавляющего большинства частиц составляет не более одного микрона. Также было уточнено строение кольца: основная его часть имеет плоскую форму, затем располагается тонкая внешняя часть. Имеются и крайне слабые радиальные структуры. Частицы наименьших размеров образуют протяженное рассеянное гало (светящийся ореол, от др.-греч. «галос» – круг), существование которого вызвано электромагнитными силами, что является уникальным явлением для Солнечной системы. Хотя возможно, что в случае других планет-гигантов яркие кольца «забивают» ничтожное по яркости гало.

Открытие стало полной неожиданностью и произвело настоящую сенсацию, но никаких сомнений не было – явление синхронно было зафиксировано специалистами многих обсерваторий. Вскоре в апреле 1978 года к пяти открытым кольцам прибавилось еще четыре. После этого стало ясно, что взаимодействие планеты с известными нам спутниками не может нести ответственность за существование такого количества колец.

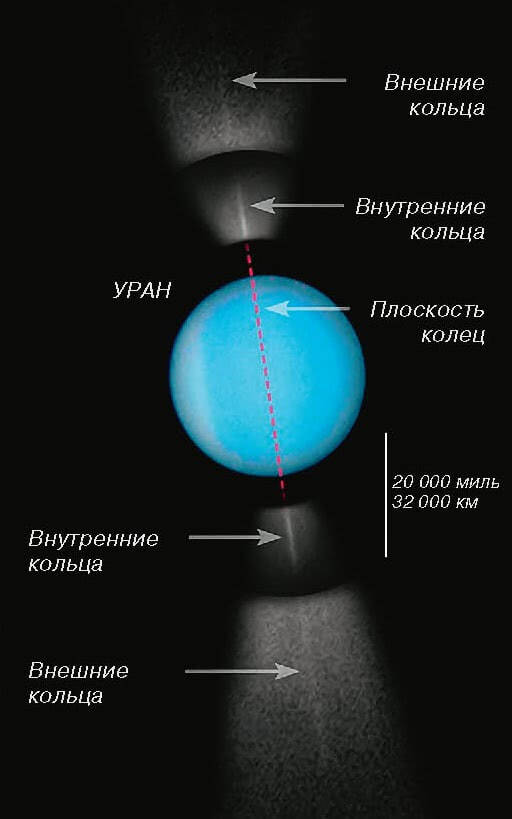

Обнаружение колец Урана вызвало всеобщее оживление. Были заново изучены фотографии «холодной планеты», сделанные еще в году прибором, поднятым на аэростате «Стратоскоп II». На высоте 24 километра, где помехи, вызываемые атмосферой Земли, сведены к минимуму, 91-сантиметровый телескоп сделал очень четкие снимки планеты. Выяснилось, что слабо различимые полосы, которые раньше были приняты за объекты, находящиеся на самом Уране, в действительности являются проекцией колец на его поверхность.

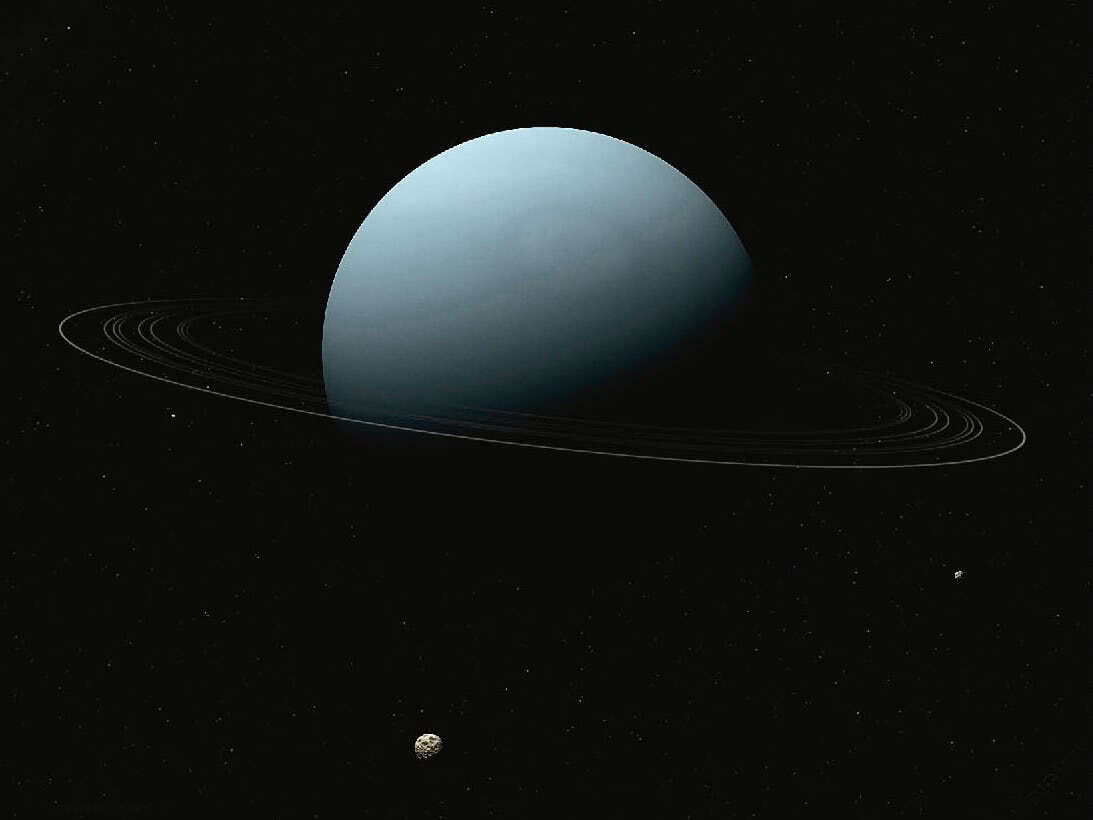

Расстояние, пробегаемое лучом света от Солнца к Урану и затем, отразившись от него, к Земле, вчетверо больше, чем аналогичная дистанция между Солнцем, Сатурном и нашей планетой. Поэтому, даже при прочих равных, система Урана должна выглядеть раз в шестнадцать тусклее, чем система Сатурна. Добавьте сюда то, что все кольца планеты лежат глубоко внутри предела Роша и являются очень узкими образованиями, а частицы, входящие в их состав, сильно рассеяны в пространстве. Они отражают всего 5% солнечного света – вдвое меньше, чем Луна. Все это приводит к тому, что кольца Урана светятся примерно в 3 млн раз слабее, чем соответствующие образования у Сатурна. Если бы не покрытие, поставившее планету точно между нами и звездой в Весах, мы бы могли узнать об их существовании только при пролете космической станции «Вояджер-2» в январе 1986 года. Впрочем, эта межпланетная станция и так произвела революцию в наших знаниях об Уране. Был детально определен состав и орбитальные характеристики колец, открыто два новых, удаленных от планеты образования. После пролета «Вояджера-2» количество известных колец достигло одиннадцати, позднее к ним прибавилось еще два внешних кольца, открытых при помощи космического телескопа «Хаббл». Таким образом, в настоящее время известно девять узких главных колец, два пылевых и два внешних.

Одной из самых поразительных и загадочных особенностей колец являются их аномальные орбитальные характеристики: часть располагается под углом к плоскости экватора планеты, у некоторых вытянуты орбиты. Установлено также смещение оси вращения одного из колец: оно составляет почти 1°4′ в сутки.

В химический состав частиц входят органические соединения с примесью водяного льда. Состоять из чистого водяного льда, как, например, кольца Сатурна, они не могут – слишком темные. Даже более темные, чем внутренние спутники планеты. Вероятно, вещество колец было изменено облучением заряженных частиц магнитосферы Урана, хотя изначально было сходно с тем, из которого состоят его спутники.

После того, как Уран и Юпитер оказались «окольцованными», внимание исследователей закономерно было обращено на единственную оставшуюся без обнаруженных колец планету – Нептун. И уже в начале 1980-х годов, в ходе прохождений планеты по диску звезды, появились первые намеки на их существование. Но уверенности не было. В июле 1985 года при близком прохождении Нептуна на расстоянии около двух радиусов свет звезды был ослаблен примерно на треть. Еще в одном случае наблюдалась совсем непонятная картина: при другом покрытии, в 1985 году, в двух пунктах Южной Америки зафиксировали кратковременное, двухсекундное уменьшение блеска звезды, которое можно объяснить существованием у Нептуна особого незамкнутого кольца. Подобное объяснение было расценено как слишком искусственное, однако скептиков вновь посрамили «Вояджеры».

В августе 1989 года космический аппарат «Вояджер-2» впервые пролетел около системы Нептуна. Гипотеза о наличии колец нашла полное подтверждение: их было обнаружено четыре.

Ближе всего к планете, на расстоянии в 42 000 километров, находится широкое слабое кольцо Галле. Далее, на удалении в 53 000 километров от центра, занимает место кольцо Леверье. От его края до следующего узкого кольца Араго – 57 000 километров – помещается широкое кольцо Лассел. Внешним является кольцо Адамса, расположенное в 63 000 километров от центра планеты и состоящее из нескольких дуговых утолщений. Нужно, впрочем, сказать, что многие исследователи отрицают существование кольца Араго. Все кольца получили свое название по именам астрономов – видных исследователей Нептуна.

Самой интригующей особенностью колец является их предельная нестабильность – некоторые расчеты показывают, что приблизительно через 100 лет часть самого внешнего кольца должна исчезнуть. В этом повинен уникально быстрый характер изменения морфологии и динамики внутреннего строения колец, что резко выделяет Нептун на фоне остальных планет-гигантов.

Другое удивительное качество системы «нептуновых колец» – наличие уже достоверно обнаруженных «Вояджером» прерывистых арок, входящих в кольцо Адамса. Ширина арок составляет всего 50 километров. Причины их стабильного существования непонятны, ведь у этого кольца отсутствуют спутники-«пастухи», придающие стабильность образованиям такого рода.

В ближайшее время никаких полетов межпланетных станций, связанных с непосредственным изучением колец, не предвидится. Будет продолжать свои исследования «Кассини», находящийся на орбите вокруг Сатурна, других же миссий к системе этой планеты не будет как минимум до 2026 года. Полеты к Урану и Нептуну не планируются даже в отдаленном будущем. Однако нынешний этап изучения этих небесных образований позволяет сосредоточиться на решении интереснейших вопросов развития и эволюции систем планет-гигантов.

Наука

Лев Каменцев

Мир, основанный на китах

Мир, основанный на китах Тайны Христофора Колумба

Тайны Христофора Колумба Куда «летят» дороги

Куда «летят» дороги Окольцованные гиганты. Сатурн

Окольцованные гиганты. Сатурн Феномен Окло

Феномен Окло