Родительское колебание

С биологической точки зрения все очевидно: природа предназначила родительство для того, чтобы живые существа могли воспроизводить сами себя. Но в отношении человека это утверждение справедливо лишь для раннего этапа истории, поскольку со временем задачи родителей менялись в зависимости от эпохи, региона и многих других факторов. Современные психологи уверены: родительское поведение не следует автоматически за рождением ребенка, а проходит долгий путь становления в соответствии с укладом общества. То есть смысл родительства и его форму определяет вовсе не конкретная семейная пара, а социум.

Рациональное родительство: средство для выживания

«История детства – это кошмарный сон, от которого мы только недавно начали пробуждаться. Чем глубже уходишь в историю, тем ниже уровень ухода за детьми и тем чаще детей убивают, бросают, терроризируют и насилуют», – пишет в одной из своих книг американский историк Ллойд де Мос.

Доиндустриальное общество действительно представляло собой не самую гостеприимную для ребенка среду: он считался собственностью родителей, и отношение к нему, как к предмету собственности, было прагматичным – хорошая корова или коза порой могли цениться выше. Естественно, нравственное воспитание, забота о здоровье, образование и передача профессии находились в ведении семьи: как она решит в отношении ребенка, так и будет, государство в этот процесс не вмешивалось.

«Детские игры», Питер Брейгель Старший, 1560 г. Любопытно, что в персонажах Брейгеля очень мало детского: они изображены скорее как маленькие взрослые. artsandculture.google.com

«Детские игры», Питер Брейгель Старший, 1560 г. Любопытно, что в персонажах Брейгеля очень мало детского: они изображены скорее как маленькие взрослые. artsandculture.google.com

А вот нужно ли рожать детей и сколько именно – такие вопросы находились вне человеческой компетенции: «как Бог даст»; вольномыслие в этом отношении порицалось. Господствовала модель традиционной патриархальной семьи с нерегулируемой рождаемостью, и обычным делом было рождение 6–8 детей, но в среднем, по историческим статистическим данным, на семью приходилось 2–4 ребенка – из-за высокой детской смертности.

Теологи прошлого говорят исключительно об обязанностях детей по отношению к родителям и крайне редко упоминают об обязательствах родителей перед детьми. (Эту тенденцию легко уловить, знакомясь с художественной литературой прошлых веков.) Основной подход к родительству был рациональным: дети являлись подспорьем в работе, надеждой на сытую старость. Границы детства долгое время были значительно уже, чем сегодня: если говорить, например, о крестьянской России, то уже в семь лет мальчики становились подмастерьями или работали в поле, а девочки помогали в домашнем хозяйстве. Младенчество сразу перерастало во взрослость.

Константин Маковский, «Сенокос». gallerix.ru

Константин Маковский, «Сенокос». gallerix.ru

Нормативное родительство: «Так принято»

Одна из самых заметных русских революционерок Александра Коллонтай в русле идеологии марксизма представляла, что воспитание детей должно стать «делом государства».

С того момента, как индустриальная революция заявила о себе в большинстве стран мира, города начали расти, а промышленность развиваться, в традиции общества начала входить забота о детях. Если в начале XIX века в Англии дамы из высшего света, занимаясь благотворительностью, контролировали трудоустройство детей фабричных рабочих, то в конце XIX века эти дамы следили уже за тем, чтобы дети пролетариев ходили в школу. Начали активно развиваться институты образования и медицины, и некоторые функции семьи – воспитательные, учительские и опекунские – государство уже могло взять в свои руки. Власть родителей над детьми перестала быть безграничной.

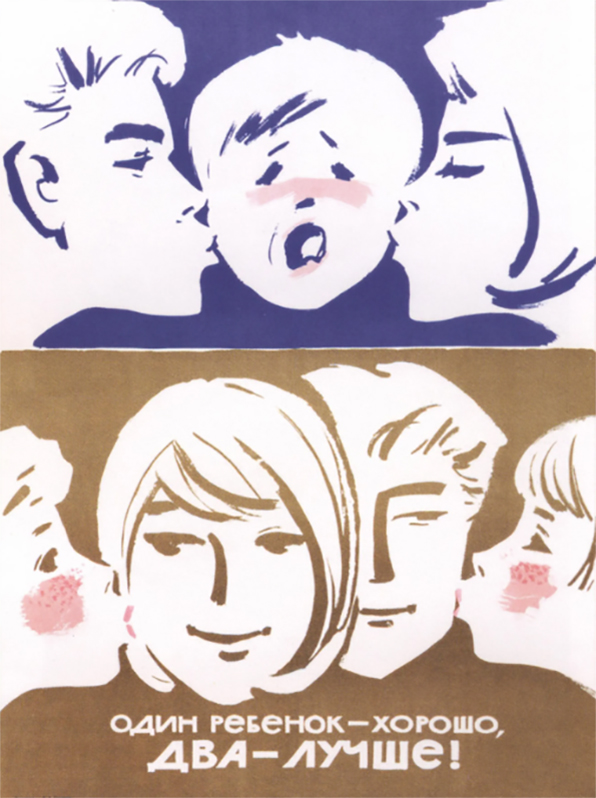

Изменилось и представление о нормальной семье: строго патриархальная модель ушла в прошлое, и уже в XX веке женщины пожелали справедливого распределения домашнего и родительского труда между работающими супругами. В позднем Советском Союзе было общепринято иметь полную традиционную семью: зарегистрированный брак, желательно, с двумя детьми – потому что с тремя женщине сложнее выйти на работу. «Так принято» – таким был основной ответ на вопрос о том, зачем нужны дети. Как считает известный социолог А. И. Антонов, в то время родительство выродилось в следование общественным требованиям.

Советский плакат. Иллюстрация: В. Степанов, artchive.ru

Советский плакат. Иллюстрация: В. Степанов, artchive.ru

Сознательное родительство: все для детей

Еще в 1960-е годы в России начала падать рождаемость, а в начале 90-х она опустилась ниже уровня простого воспроизводства населения. Кризис системы ни при чем – в некоторых странах Европы это произошло еще раньше. Начала меняться модель планирования семьи и сами ее формы. В постиндустриальном обществе женщины работают наравне с мужчинами, а дети становятся статьей расхода, а не дохода семьи.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, семьи стали массово однодетными. В эпоху рыночной экономики резко ухудшились материальные условия для родительства и ослабла «воспитательная» роль государства: если в советский период оно обеспечивало одинаковый для всех минимум – общественный уход за детьми и их бесплатное образование, то теперь вся тяжесть материального бремени, связанная с появлением ребенка, ложилась на плечи родителей.

Возврат к рациональному родительству и увеличению рождаемости, чтобы обеспечить большее количество кормильцев для семьи, был уже невозможен: мировоззрение людей слишком изменилось, массовое использование детского труда стало немыслимым. Поэтому сформировался новый подход к родительству – сознательный. Быть или не быть родителем – это больше не средство и не общественная норма, а личный выбор каждого. В конце XX – начале XXI века родители вновь становятся главными ответственными за нравственность, образование и воспитание детей.

Новые тенденции

Мог ли суровый патриархальный мужик представить, как он помогает помыть или уложить спать младенца? Наверное, нет. Сегодня же стремительную популярность набирают совместные роды, а молодые отцы не гнушаются менять пеленки своим чадам и участвуют в повседневной заботе о них наравне с матерями.

Иллюстрация: Wannapik Studio, wannapik.com

Иллюстрация: Wannapik Studio, wannapik.com

Ученые единодушно указывают на ряд социальных изменений, говорящих о том, что институт родительства вновь трансформируется. Главная тенденция последних десятилетий – статистически заметное разделение родительства и супружества (хотя на уровне элитарной идеологии эта идея возникла гораздо раньше). Теперь семья часто возникает задолго до заключения брака: 35 % детей, родившихся в браке в начале 2000-х, были зачаты до его регистрации. И в большинстве западных стран, и в России все больше становится семей с одним родителем, и все чаще при разводах детей оставляют с отцами.

Характерным для общества становится «позднее» материнство, особенно распространенное в крупных городах, где возраст первородящих женщин превышает 30 лет.

Отношения между взрослыми детьми и их родителями тоже меняются. Многие молодые супруги больше не ждут помощи от семьи, но тех, кто считает, что престарелым родителям нужно помогать, по-прежнему довольно много. В России в отношениях взаимопомощи друг другу живет большинство родителей и их взрослых детей, а вот на Западе картина иная: там пожилые родители независимы от детей не только в экономическом отношении – они стремятся и к физической, и к психологической независимости, предпочитая в старости общественные службы ухода.

Ждет ли нас кардинальное изменение роли родительства? Оптимистичный сценарий обещает расцвет и развитие сознательного родительства, детоцентричность и семейный альтруизм. Пессимисты напоминают о тенденции сокращения рождаемости и вымирании Homo sapiens. Ну а что же мы сейчас на самом деле наблюдаем: кризис или эволюцию, – это вопрос, на который еще предстоит найти ответ.

Общество

Ольга Перелыгина

Если солнца слишком много

Если солнца слишком много