Лекарство от старости

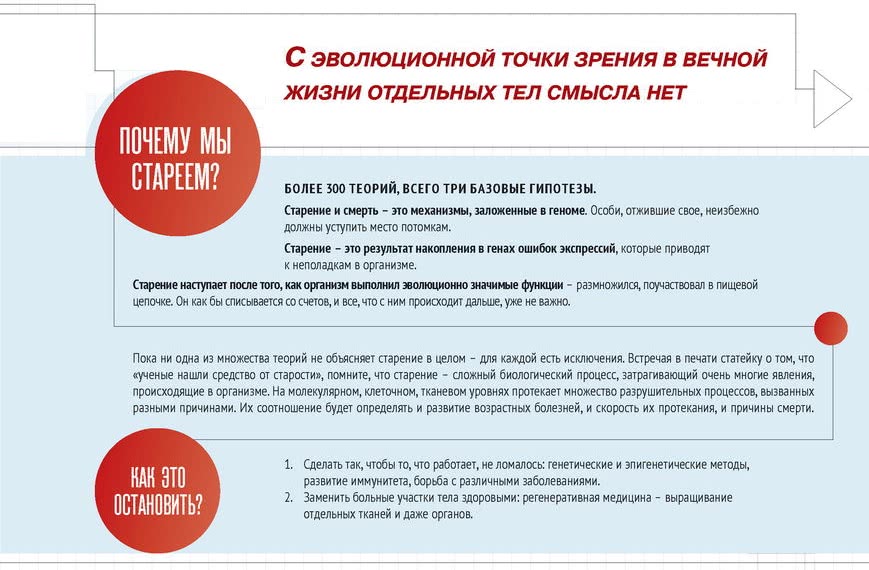

С эволюционной точки зрения в вечной жизни отдельных тел тоже смысла никакого нет. Организм вырастает, достигает половой зрелости, размножается и какое-то время обеспечивает своему потомству надлежащие условия: пестует единственное чадо до самой смерти или берет массовостью: из пары миллионов икринок кто-то да выживет – и все опять идет по кругу. Так что гены, переходя от родителей к детям, можно сказать, бессмертны. В процессе этого перехода они, конечно, изменяются под воздействием самых разных факторов, но основной смысл остается. Если бы в наших далеких предках была заложена программа бессмертия, то возможно, мы бы так и остались где-то на уровне губок или кольчатых червей. Фактически, мы существуем, потому что предыдущие поколения уступили нам место, вовремя прервав свое существование.

Считается, что ресурсов человеческого организма при разумном использовании хватит лет на 200. Правда, пока никому не удавалось даже приблизиться к этой цифре. Документально подтвержденный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня (1875–1997). Любопытно, что в десятке самых-самых долгожителей восемь первых строчек занимают женщины. Хотя девятый в списке, японец Дзироэмон Кимура, еще жив и может потеснить дам.

Так или иначе, зависимость природного долгожительства от пола очевидна. В 2002 году вероятность дожить до возраста 80–90 лет составила в среднем 37 % для женщин и 25 % для мужчин. Клаудио Франчески, профессор отдела экспериментальной патологии Университета Болоньи (Department of Experimental Pathology, University of Bologna) и пионер в изучении долгожителей, считает, что возможный ключ к долголетию – это белок p53, который регулирует клеточный цикл и подавляет образование злокачественных опухолей. Он присутствует у женщин-долгожителей, сводя на нет вероятность развития онкологических заболеваний, особенно рака груди.

Вообще, без борьбы с «онкологией» продление молодости немыслимо. Ведь статистика доказывает: если у организма есть все условия, чтобы не умереть от инфекции, травмы или истощения, скорее всего, он погибнет именно от рака. Но обо всем по порядку.

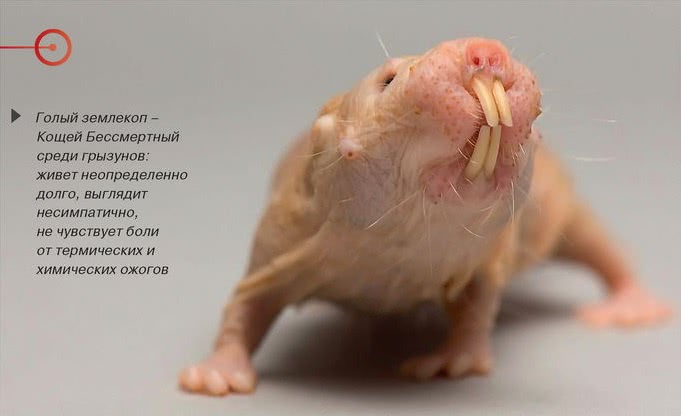

Голый землекоп – это небольшой роющий грызун, обитающий в саваннах и полупустынях Кении, Эфиопии и Сомали. Отличается отсутствием шерсти, неспособностью к поддержанию постоянной температуры тела и среди других необычных для млекопитающих черт – иммунитетом к онкологическим заболеваниям и завидным долгожительством. Эти животные доживают до 28 лет, что для грызунов все равно что для человека лет 600.

Известно, что продолжительность жизни млекопитающего пропорциональна его массе. Голый землекоп весит около 30 грамм. Ваш домашний любимец хомячок такого же размера и в идеальных условиях содержания дольше трех лет не протянет. Землекоп же не просто живет дольше почти в 10 раз, а еще и умудряется сохранить свои ткани и органы практически молодыми. Отчего же он умирает – науке пока неизвестно.

Зато Вера Горбунова и Андрей Селуанов из Университета Рочестера несколько лет назад установили, как землекопы противостоят раку. У них есть специфический ген – p16, который делает раковые клетки этих животных сверхчувствительными к слишком большой клеточной плотности и останавливает их пролиферацию (размножение) в ответ на этот сигнал – так называемый феномен контактного торможения. Известно, что большинство обыкновенных мышей – близких родственников голых землекопов – умирает от рака. Вместе с сердечно-сосудистыми патологиями рак является также самым распространенным возрастзависимым заболеванием у человека, и смертность от него с возрастом достигает 25 %.

Тем не менее, этими животными заинтересовались и в МГУ, где работают над «ионами Скулачева». Директор НИИ физико-химической биологии Владимир Петрович Скулачев, автор нашумевшей теории так называемой «запрограммированной смерти организма», уже несколько лет руководит биологическим проектом «Ионы Скулачева».

Развивая идею немецкого биолога Августа Вейсмана, который считал, что смерть от старости – это нечто, приобретенное в ходе эволюции, Скулачев считает, что все дело в активных формах кислорода (АТФ), которые накапливаются в организме.

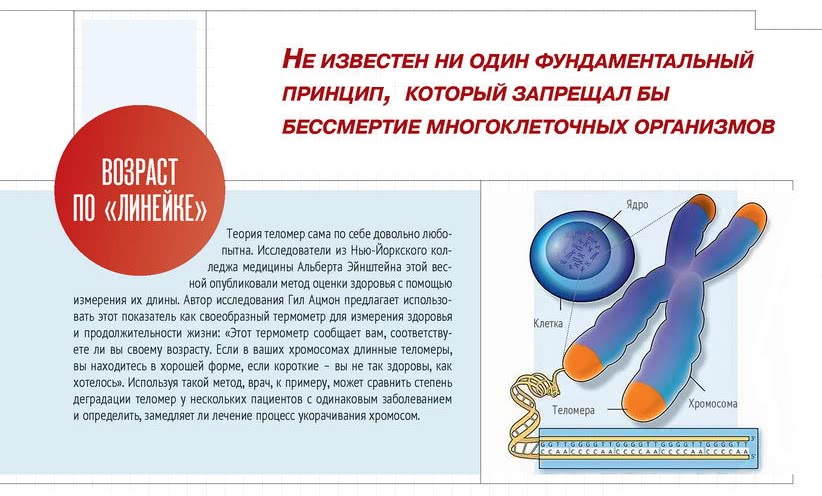

До 1 % кислорода, поступающего в организм, превращается в активные формы, или же – свободные радикалы. Они атакуют белки, липиды и нуклеиновые кислоты и приводят к апоптозу – запрограммированной клеточной смерти. Соматическая клетка человека может делиться около 52 раз, в течение всего этого времени происходит укорачивание теломеров – концевых участков хромосом, которые выполняют защитную функцию. Когда теломеры исчезают – наступает клеточная смерть. После открытия апоптоза ученые задались вопросом, работает ли он только на клеточном уровне или на более высоком тоже.

Сейчас на основе SkQ1 выпускаться лекарство, в показаниях к применению которого указано только одно: «Синдром сухого глаза». Это комплексное заболевание, возникающее из-за снижения количества и качества слезной жидкости, которая формирует на поверхности глаза пленку, выполняющую ряд важнейших функций. Болезнь эта неизлечимая, но капли Скулачева с ней справляются, о чем говорят и результаты клинических испытаний, и отзывы пациентов. По мнению самого Владимира Петровича, многие неизлечимые болезни – это выполнение организмом программы старения.

Что касается людей, то тут пока доказана эффективность препарата только для глазных болезней. И все же «Ионы Скулачева» обещают вывести на рынок и препарат системного действия. Правда, когда это случится – большой вопрос.

Среди концепций старения, основанных на предположении, что основным полем для борьбы между жизнью и смертью является ДНК, можно выделить теорию соматических мутаций. Согласно ей, старение – результат взаимодействия различных эндогенных и экзогенных повреждающих агентов (радиация, свободные радикалы и т. п.) с генетическим материалом и постепенного накопления случайных мутаций в геноме соматических клеток. Для устранения таких повреждений существует процесс репарации – мелкий ремонт ДНК. Установлено, что более высокий уровень содержания фермента PARP-1, который отвечает за репарацию, ассоциируется с большей продолжительностью жизни.

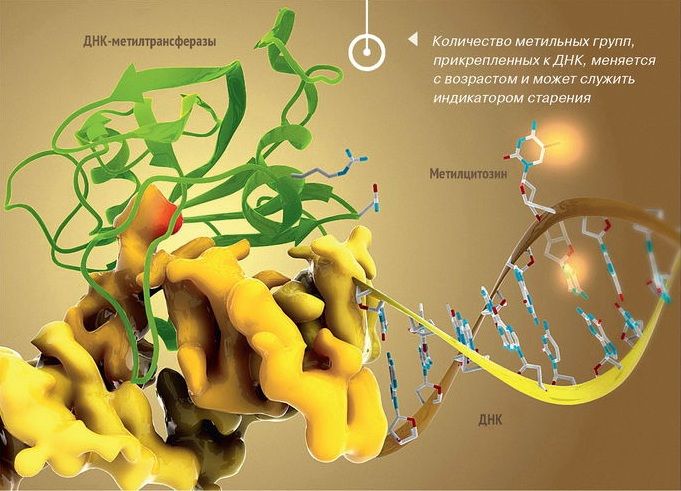

Нечто примечательное происходит не только внутри генов, но и снаружи. Эти факторы называют эпигенетическими. Например, к ДНК и РНК в определенных местах прикрепляются метильные группы (CH3). Генетическую информацию они не изменяют, но могут передаваться по наследству. С одной стороны, они могут вызывать целый ряд патологических состояний. С другой – не исключено, что искажение метилирования ДНК приводит к преждевременному старению.

Открывателем этого явления является член-корреспондент РАН Борис Федорович Ванюшин. Первой работой на эту тему стала опубликованная еще в 1967 году статья об изменении уровня метилирования у горбуши. Но несмотря на то, что Борис Федорович уже не один десяток лет занимается названной проблемой, однозначного ответа на вопрос о его роли в одряхлении организма все еще нет. «Не исключено, что искажение метилирования ДНК приводит к преждевременному старению. Об этом надо помнить и, по крайней мере, не допускать в еде обычного у нас дефицита фолиевой кислоты и витамина В12, которые, как известно, участвуют в образовании аминокислоты метионина – донора метильных групп в клетке», – пишет он в одной из своих статей.

Академик Николай Михайлович Амосов – выдающийся хирург и мыслитель, всю жизнь придерживался несложных правил, которые помогли ему дожить до весьма преклонных лет и сохранить хорошее здоровье и ясность ума – физические нагрузки, низкокалорийное питание, ограниченное потребление соли и не менее двух литров воды в день. В 1992 году в возрасте 80 лет он перестал оперировать и начал ставить на себе эксперимент по продлению жизни. В 2000 году Амосов писал, что старение, конечно, не остановилось, но замедлилось. В своих книгах он, хотя и описывает подробно и комплексы физических упражнений, и диеты, но предостерегает последователей – все люди разные и то, что одному полезно, для другого может оказаться противопоказано. Главным же условием долголетия Амосов считал интерес к жизни. Это вряд ли когда-то выведут в формуле и расфасуют по пакетикам с рекомендациями по приему. Но спорить с тем, что без желания жить долгожителей не бывает, просто невозможно.

Наука

Юлия Смирнова

Багдадская батарея – загадка для физиков

Багдадская батарея – загадка для физиков Человек откладывающий: как бороться с прокрастинацией

Человек откладывающий: как бороться с прокрастинацией Позитив с музейной полки

Позитив с музейной полки  Сплю и вижу

Сплю и вижу