Проблема второго подбородка

Но мы-то ее видим изнутри! Не мудрствуя лукаво, в середине XVII века немецкий естествоиспытатель Адам Олеарий изготовил трехметровую сферу, внутри которой высокородные зрители могли наблюдать движение звезд и планет. Первым ее обладателем стал Петр I, охочий до всяких иноземных механических забав. Большой Готторпский глобус, первый планетарий так называемого птолемеевского типа, ныне находится в Кунсткамере Санкт-Петербурга.

А как сделать великолепное зрелище звездного неба доступным не для избранных персон, а для десятков и сотен человек? Такой вопрос задал себе Оскар фон Миллер, основатель и первый президент Немецкого музея в Мюнхене. Концепция музея, открытого в 1903 году, была уникальной: его экспонаты представляли собой не пыльные муляжи, а действующие модели реальных механизмов и экспериментальных установок! Планетарий в этом ряду был бы весьма органичен. Своей задумкой фон Миллер поделился с Максом Вольфом, директором астрономической обсерватории в Гейдельберге. Вольф горячо поддержал идею и посоветовал обратиться в знаменитую и по сию пору фирму Carl Zeiss, строившую лучшие в мире телескопы-рефракторы.

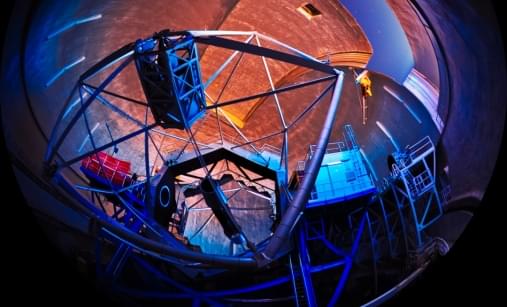

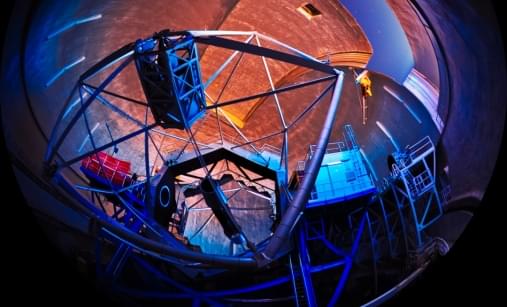

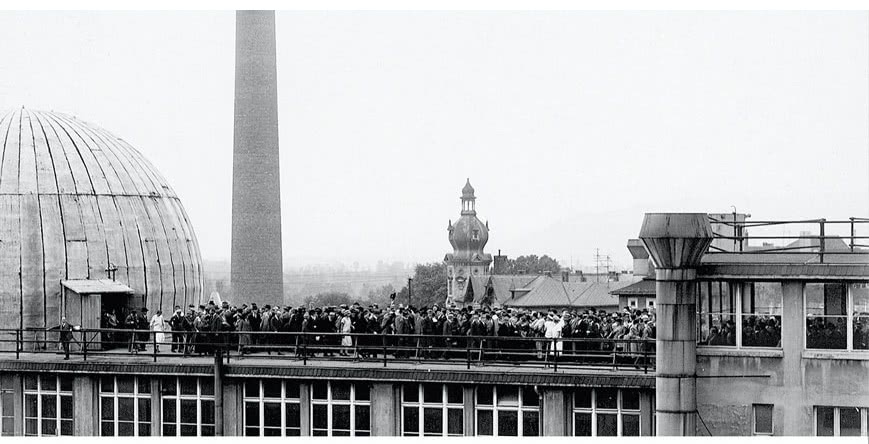

Работа оказалась настолько сложной, что даже инженерам Carl Zeiss с их высочайшей квалификацией понадобилось целых пять лет. Первоначальный замысел модификации Готторпского глобуса из-за возникших принципиальных трудностей пришлось забыть. Решение нашел доктор Вальтер Бауэрсфельд, предложивший воспользоваться принципом кинопроекции. Идея была настолько плодотворной, насколько и революционной. В августе 1924 года первый в мире проекционный планетарий, названный Zeiss I, был установлен в специальном 16-метровом куполе над одним из заводских корпусов и принял первых посетителей. За полтора года испытаний и отладки, до передачи механизма в Немецкий музей, планетарий посетили более 80 тысяч человек. «Сердцем» его была мощная дуговая лампа накаливания, помещенная в центр полуметровой металлической сферы. На ее поверхности инженеры установили 31 линзовый проектор, «покрывавший» на куполе-экране определенный сектор. В фокусе каждого проектора находилась пластина с отверстиями, относительное положение и размер которых соответствовали положению и яркости звезд, видимых невооруженным глазом. Планетарий мог демонстрировать суточное движение, вращаясь вокруг полярной оси, и явление прецессии – смещение земной оси с периодом 26 тысяч лет.

Успех был ошеломляющим. Газетчики прозвали планетарий «чудом из Йены», а посетители со всего света стремились в Германию, чтобы увидеть своими глазами фантастические картины. На фирму Carl Zeiss обрушился водопад запросов и заказов. Но Zeiss I был выпущен всего в двух экземплярах. Аппарат был моноширотным, то есть жестко привязанным к широте Йены и Мюнхена (примерно 51 градус), а для мировых продаж требовалась универсальность. Именно ею обладал Zeiss II, гантелеобразная форма которого стала общим символом планетария (два шара с проекторами всех звезд северного и южного полушарий, соединенные двухсекционной фермой с проекторами Солнца, Луны и планет). Первый прибор нового типа, построенный в 1926 году, отправился в столичный Берлинский планетарий. Несмотря на дороговизну (более 100 тысяч долларов в ценах 1930 года, сейчас это больше миллиона), Zeiss II пошел в серийное производство. Кроме 12 аппаратов для крупных немецких городов, он поставлялся и за рубеж.

Арманд Спитц, руководитель филадельфийского планетария, в 1947 году предложил другую, простую и дешевую, конструкцию проекторной сферы. Теперь она превратилась в додекаэдр, собираемый из 12 плоских панелей с калиброванными отверстиями. Планетарий, проигрывая в функциональности цейссовскому прародителю, продавался по цене в 100 раз меньшей! С началом космической эры фирма Spitz стала лидером рынка, ежегодно наращивая продажи на десятки процентов, а планетарий Spitz A3P стал самым массовым в мире. Такому коммерческому успеху «спитцы» обязаны… патриотизму американцев, уязвленных советским прорывом в космос. Принятый в 1958 году «Акт о национальной защите образования» предусматривал щедрое федеральное финансирование образовательных программ естественнонаучного цикла, в том числе и планетариев, которых к началу реализации программы «Аполлон» в США и Канаде набралось более полутысячи.

В начале 80-х компьютеры уверенно освоили новое поле – появился Digistar, первый оптико-электронный планетарий без механических частей. Детище фирмы Evans & Sutherland работало под управлением компьютера VAX и с помощью специализированного графического процессора отображало почти 7 тысяч звезд. Цифровая обработка данных позволила не только «ускорять» движение астрономических объектов на небесной сфере, но и «удаляться» от Земли на расстояние до 600 световых лет. Первый серийный Digistar был установлен в Универсальном планетарии Ричмонда в 1983 году, а к исходу XX века модифицированные модели стали одними из самых популярных в США и Канаде.

Классические проекционные планетарии проиграли соревнование подобно винилу, который быстро сдался цифровым носителям звука. В цифровом проекторе нет устройств капризной точной механики. Проблем синхронизации десятков проекторов не может быть в принципе – все решается на программном уровне. Более того: сегодня сам по себе планетарий, даже многофункциональный, обречен на прозябание. Будущее – за научно-развлекательными комплексами, в которых планетарий – только часть экспозиции.

Комплексный подход демонстрируют многие естественнонаучные учреждения – взять хотя бы Немецкий музей в Мюнхене. Нью-йоркский планетарий Хайдена, купол которого спрятан под огромным стеклянным кубом, после полной реконструкции в 2000 году стал самым посещаемым научно-развлекательным объектом в мире. Он оснащен одним из самых мощных частных суперкомпьютеров, используемым для моделирования и визуализации новейших научных данных (они поступают из NASA и Европейского космического агентства). В создании клипов для захватывающего космического шоу «Путешествие к Звездам» участвовали голливудские актеры Вупи Голдберг и Том Хэнкс. С планетарием сотрудничают эксперты NASA и более полусотни известных ученых со всего мира. Стеклянный куб часто используется как арт-объект для демонстрации светомузыкальных представлений.

У наших ближайших соседей, в пригороде Хельсинки Вантаа, построен интерактивный музей «Эврика» – настоящая территория поиска и открытий, на которой стремление залезть, покрутить и разобраться всячески поощряется, вплоть до участия в научных исследованиях. Парк оснащен цифровым купольным театром Verne, соединившим планетарий и сферический кинотеатр на 135 мест.

Наука

Ким Александров

Про волков и не только. Машина для убийства

Про волков и не только. Машина для убийства  Жизнь после Хиггса

Жизнь после Хиггса Темные аллели

Темные аллели