Коники, уточки и свастика: украшения древних славян

arheologija.ru

В. Янин «Древняя Русь. Быт и культура», coollib.net

Про одежду языческих славян известно так же мало, как и про их «поганую религию» (в свое время, между прочим, это слово не несло никакой негативной окраски, произошло от латинского paganus – «сельский, дикий», поэтому им и называли язычество). И мы сейчас не про ту седую древность, когда и самих славян-то не было. С точки зрения историков, конечно, ведь их предки, безусловно, где-то существовали. Но где – вопрос этот почти так же неоднозначен, как парадоксы квантовой механики. Об этом мы писали в статье о происхождении наших праотцов – «Вначале были славяне?».

Следы появления славян в летописях соседних народов, материалы археологии и, наконец, первые слова славянского языка – позволяют сказать что-то конкретное лишь в V–VI веках на Нижнем Дунае, когда массы «новых варваров» вступают в контакт с Византией. О деталях облика тех таинственных племен говорить не приходится. Да что там раннее Средневековье – мы мало знаем о быте простых горожан даже вплоть до крещения Руси. И уж тем более о такой «эфемерной» вещи, как одежда. Ведь она попросту не сохраняется в «культурном слое» нашего климата. О ней чаще всего судят по украшениям, потому что их изготавливали из металла и они, как правило, к чему-то крепились. Поэтому, когда мы будем говорить об одежде, стоит помнить, что это данные X–XIII веков – период, по которому уже найдено заметное число украшений.

Кстати, о металле и климате. Украшения делали в основном из латуни, бронзы, иногда, конечно, из импортных серебра и золота. Природа Русской равнины вообще не очень богата легкодоступными (близкими к поверхности) рудами. Даже железо, которое можно было добыть в Средние века, в России в основном «болотное» (оно состоит из бурого железняка, который залегает в болотах), то есть получить из него металл высокого качества сложно.

Наталья СорокинаФото из личного архива

И мы не зря сказали об импорте.

– Нельзя говорить только о культуре славян, потому что они жили в постоянном контакте с финно-уграми – происходил обмен опытом, – говорит историк, специалист по ювелирным украшениям языческих славян Наталья Сорокина. – Кроме того, очень большую роль играли и скандинавские наемники в дружинах. Облик древнерусских князей мы можем реконструировать по захоронениям в Соборе Святой Софии в Киеве, Некрополю Софийского собора Новгорода, облик дружинников – по курганам в Гнёздово [Смоленская область. – ММ], одежда обычных горожан (собственно древнерусский костюм) реконструируется по материалам из раскопок древнерусских городов, захоронений и кладов.

Голова: внимание к вискам и магия женских волос

– Основное женское украшение славян – височные кольца, – продолжает Наталья. – В первую очередь, ромбощитковые, но также и перстнеобразные, трехбусинные. А еще тонкие пластинчатые головные венчики, венчики из парчовой ленты с нашивными бляшками. Но самыми красивыми, наверное, были семилопастные височные кольца.

В общем, славян не зря изображают с лентами, повязанными вокруг головы, – их называют очельями (между прочим, самый распространенный головной убор наших предков). К ним-то и крепилось все это великолепие. Ведь это были не просто ленты – часто они имели жесткую основу.

Помимо очелья женщины надевали на голову и некое подобие платка – «плата», «покрова» или «повоя». Точное его описание – сверхзадача, о его форме можно судить лишь по отдельным найденным фрагментам. И все-таки эти находки показывают, что женский и девичий головные уборы различались.

«Этнографические материалы XVIII–XIX веков свидетельствуют, что форма традиционного женского головного убора была тесно связана с представлениями о магической силе женских волос, – пишет в своей работе “Костюм древнерусского человека: реконструкция по данным археологии” историк Юлия Степанова. – Данные археологии позволяют говорить, что подобные представления существовали уже в древнерусскую эпоху. Девичий убор предполагал открытые волосы – об этом свидетельствуют вплетенные в волосы височные кольца. Головной убор девушки мог состоять из одной налобной ленты. Женский [головной] убор полностью закрывал волосы. В его состав могли входить жесткая основа – кружок из бересты, луба или кожи, шапочка из ткани, головное покрывало. Налобная часть убора украшалась металлическими венчиками, подвесками, расшивалась бусами. Височные кольца в женском уборе крепились к внешней стороне жесткой основы».

Находки мужских головных уборов очень редки. Например, в Верхневолжье найден лишь один такой артефакт – фрагмент войлочного головного убора в форме колпака.

Шея: свастика vs крестик

Современные ювелирные магазины продают немало украшений традиционных славянских форм. Взять хотя бы лунницы – это такой полумесяц с перевернутыми рогами. Солярные и лунные символы вообще важны для земледельческих культур, потому что урожай зависит от времени года, погоды и положения светил.

Лунницы носили в составе ожерелья. Это еще что – некоторые бренды даже продают целые наборы «язычника» с символикой свастики! У славян они ассоциировались с солнцем (и, как у всех земледельческих культур, носили сакральный характер), но позже они, как известно, стали символами Третьего рейха.

Наталья Сорокина:

Наталья Сорокина:– Помимо этого, женщины носили серьги, рясны и колты, похожие на височные кольца, полые внутри (поэтому в них могли быть какие-то вкладыши, возможно, с ароматами). И те, и другие также крепились к очелью. Такие вещи находят в погребениях, поэтому не факт, что наши прапрабабушки носили все это в повседневной жизни. Но об облике простых язычников у нас очень мало данных.

Впрочем, мышление тех людей было очень архаичным, а для него характерно использование амулетов (тех же лунниц, солярных символов), защитных оберегов в повседневности, поэтому не исключено, что подобные предметы все-таки были частью древнерусского костюма. Можно предположить, что и сегодня наш человек больше предрасположен к ношению оберегов, чем, например, западный, поэтому мы придаем большое значение нательному крестику.

А еще на шее носили бусы (их делали в основном из стекла и сердолика; нитей могло быть несколько, причем разного цвета) и гривны – металлические обручи, которые украшали княжеско-боярскую знать. Причем у славян гривны носили женщины, а у других народов – мужчины.

Пояс: вместо кармана

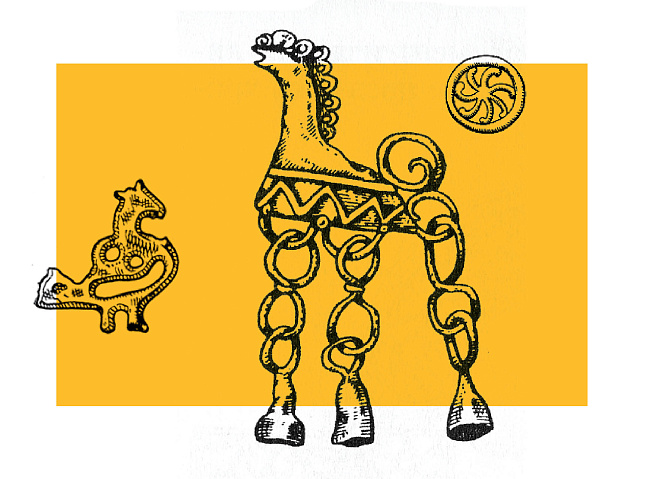

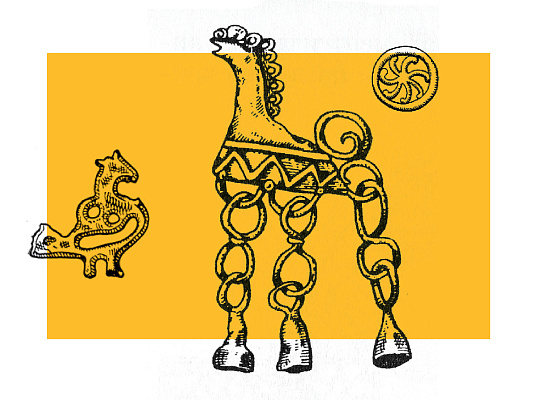

Пояс славянки тоже был богат – на нем висели привески-амулеты и предметы быта: ложечки, пряслица, гребни, шилья. Были здесь и так называемые шумящие привески (коники, уточки) – финно-угорский компонент. При соприкосновении металла с металлом все это издавало мелодичный звон.

Мужчины носили в этой части костюма свои атрибуты – ножи, оселки, кремни, тесала, даже сумки. Пояс у наших предков, как ни странно, вообще выполнял функцию кармана. А обряд его повязывания у сильного пола обозначал переход юношей в категорию взрослых мужчин. Пояс в принципе имел обрядовое значение – ему уделяли внимание на свадьбах и похоронах.

– Скорее всего, славяне обоего пола носили льняные и конопляные нательные белые рубахи (сорочицы или сорочки), а сверху – цветные шерстяные и полушерстяные из овечьей шерсти, которые надевали по погоде, – говорит Наталья. – По тому, что найдено в Новгороде, можно судить, что это был бытовой текстиль низкого качества из нитей слабой крутки с простым орнаментом в шахматную клетку или полоску. Край рукава украшали узорами с земледельческими символами (например, ромбами – знаками засеянного поля, солярными эмблемами, крестами, зигзагами) – наши предки верили, что через них не могли проникнуть злые духи. Зимой носили мех, потому что с пушниной проблем не было [есть свидетельства, что одежда была кожано-меховая, причем мех носили внутрь. – ММ]. Ткань, из которой шили одежду для князей, была в основном импортной, декорированной золотым шитьем и разноцветными шелковыми лентами, пришитыми на ткань. Шелк вообще был очень дорогим и статусным.

Так что наши предки носили вполне себе пеструю одежду. По крайней мере, в новгородских грамотах упоминается об одеяниях зеленого и голубого цветов и нитях для вышивки такого же зеленого, а еще красного и зеленовато-желтого оттенков. Вышеупомянутые ленты (простой люд редко шил их из шелка, но в основном из того же льна – ленты, как правило, нашивали на ворот, рукава и пояс, шелковые шли на подол платья) тоже вышивали разноцветными нитями. Причем самым любимым сочетанием наших пращуров были красные, синие и желтые цвета. А еще славяне носили тесьму и бахрому из шерстяной пряжи.

Но чаще всего, как уже было сказано выше, встречался материал в клетку. Ее делали так – в шахматном порядке переплетали разноцветные (или однотонные) нити утка и основы. Эту ткань так и называли – «пестрядь», она настолько полюбилась на Руси, что была популярна вплоть до начала XX века.

Пестрядь, праздничная одежда начала XX века, Архангельская губерния, ornamika.com

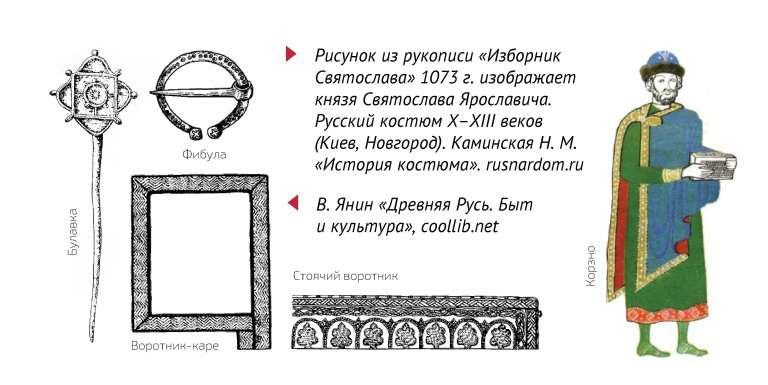

Поверх шерстяной рубахи женщины, вероятно, носили такой же шерстяной платок, который застегивался булавкой. Таковые тоже заимствовали – они представляли собой прибалтийские образцы с треугольными, крестовидными и двуспиральными головками. А вот фибулы находят в основном подковообразные, в отличие от овальных, распространенных в Европе. При помощи них (они были как женскими, так и мужскими) дамы пристегивали так называемый верхний передник (нечто похожее на сарафан, который надевался поверх нательной рубахи), одежду с рукавами или наплечное покрывало.

Сильный пол, как и во все времена, одевался куда практичнее, так что главным украшением у него помимо перстней и фибул (ими пристегивали плащевидные накидки, варианты названий которых поэтичны: корзно, мятль, луда, манатья, коц, япкыт), была разве что пряжка да наконечник пояса. Впрочем, нижняя одежда мужчин и женщин была сходной по фасону – с глухим кроем и небольшим разрезом по вороту спереди. А вот у нарядных сорочек были невысокие воротники-стоечки с жесткой основой из бересты или кожи, застегивающиеся сзади и украшенные вышивкой. Больше всего стоячих воротников – с разрезом слева (их носили оба пола, воротники в виде каре и трапеции же – чаще всего мужчины).

Кстати, ученые считают, что мужской костюм, вероятно, отражал социальный статус его носителя, а женский – этнокультурные особенности и возраст.

«В некоторых погребениях обнаружены парные украшения на плечах. Это позволяет сделать предположение о наличии одежды типа туникообразного “сарафана” глухого покроя. Такой тип одежды реконструируется по материалам погребений прибалтийских финнов (эстов, веси, на территории Финляндии) и балтов X–XIII веков. В большинстве женских погребений Верхневолжья встречаются непарные украшения на плечах – цепочки с привесками, ножи, сложные привески, косвенно свидетельствующие о характере покроя женской одежды. <…> Наличие деталей костюма в поясной зоне погребений позволяет предположить не только наличие самого пояса, но и поясной одежды типа поневы или юбки», – пишет Степанова.

Руки: браслеты как манжеты

Браслеты у славян простенькие – витые (так же, кстати, выглядит и большинство колец) или пластинчатые – в виде согнутой пластинки. Прекрасный пол предпочитал носить браслеты на левой руке, но иногда надевал и на обе сразу, причем парные, однотипные. Интересно, что в этом случае на внутренней стороне браслетов находят остатки тканей. Поэтому археологи предполагают, что такие украшения были не просто красивым, но и практичным предметом гардероба – они могли придерживать на запястьях длинные или широкие рукава.

Мужчины, как и сегодня, носили перстни-печатки, а женщины – со вставками из стекла и хрусталя. Кольца лили из сплава олова, свинца, бронзы и золота. Перстни тоже носили как на одной, так и на обеих руках до четырех штук одновременно. А то и вовсе нашивали на пояс – красиво ведь!

Иногда, впрочем, мужчины носили и браслеты, и даже серьги. По форме первые были такими же, как и женские, разве что больше и массивнее. А вот мужские серьги представляли собой колечки диаметром 1–1,5 см и носились в одном ухе. «Обычай ношения одной серьги мужчинами зафиксирован в письменных источниках X–XIX веков и просуществовал до XIX века. <…> Ношение серьги в одном ухе в XIX – начале XX века у русских крестьян считалось признаком щегольства и удали», – пишет Юлия Степанова.

Ноги: кожаная обувь

– На ногах славяне носили простые поршни – что-то вроде кожаных тапок [а еще башмаки – самую древнюю форму обуви на Руси, мягкие женские туфли, полусапожки и сапоги, на которые наносили вышивку и тиснение. – ММ], – говорит Наталья Сорокина. – Горожане вообще использовали только кожаную обувь и аксессуары – сумочки, ножны, ремни, сбруи, пояса и рукавицы.

В ряде мужских погребений Верхневолжья X–XIII веков в зоне колен найдены металлические кольца, по форме аналогичные поясным. Поэтому историки предполагают, что сильный пол мог носить сапоги с мягким и широким голенищем, стягивающимся у колен кольцами. Такая обувь, например, была характерна для балтов. Возможен, впрочем, и другой вариант – короткие полусапожки и обмотки (онучи) вокруг голени, завязывающиеся под коленом. Но в пользу высокой обуви говорит расположение ножей в области голени, что хорошо известно по данным этнографии.

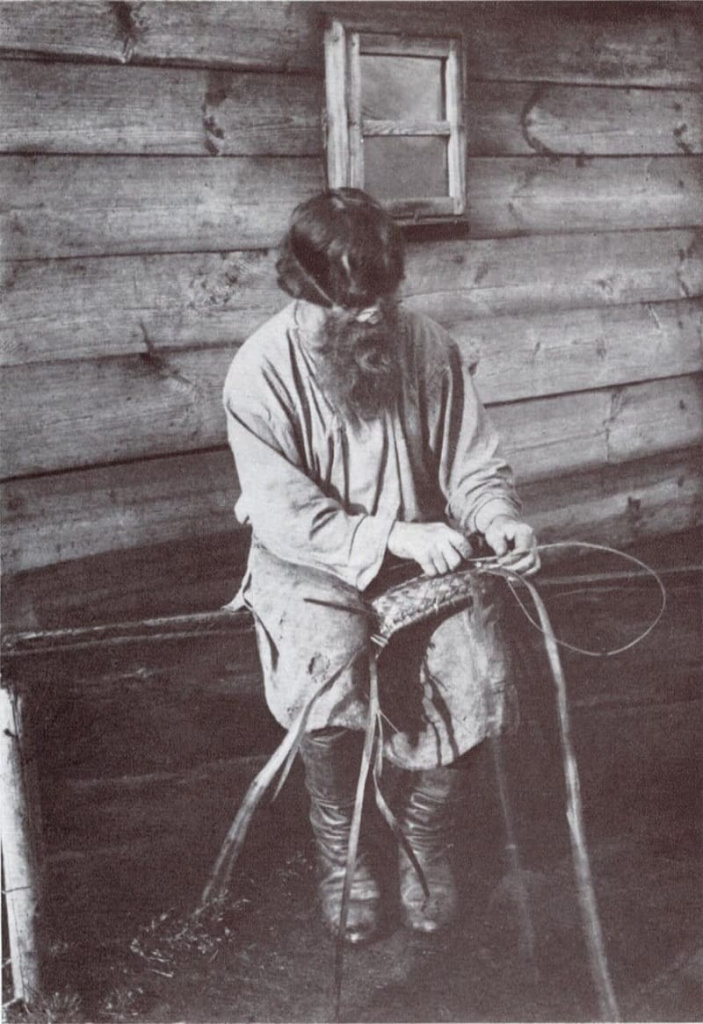

А как же лапти? «Как утверждают исследователи одежды, они были еще в каменном веке. В ранних слоях древнерусских городов они почти неизвестны. В Новгороде обнаружен лишь один лапоть, найденный в слоях XV века. О существовании лаптей в более раннее время говорят как находки инструментов для плетения лаптей – кочедыков, так и наличие плетеной обуви в могильниках», – пишет в книге «Древняя Русь. Быт и культура» известный археолог и историк Валентин Янин.

Плетение лаптей. Начало XX в., Уфимская губерния, bolesmir.ru

Плетение лаптей. Начало XX в., Уфимская губерния, bolesmir.ru

Впрочем, все, о чем мы говорили, касается домонгольского времени. Есть мнение, что под влиянием Золотой Орды костюм славян стал совершенно иным. Потому что монголо-татары к тому времени уже были представителями монотеизма – тенгрианства, а потом и ислама, и ярыми противниками язычества. По крайней мере, точно известно о взаимовыгодных отношениях Золотой Орды и церкви. Первые могли поддерживать вторую в ее давлении на язычество, а заодно на лунницы, колты и височные кольца. Но это уже совсем другая история.

Общество

Ольга Фадеева

Так говорили брахманы

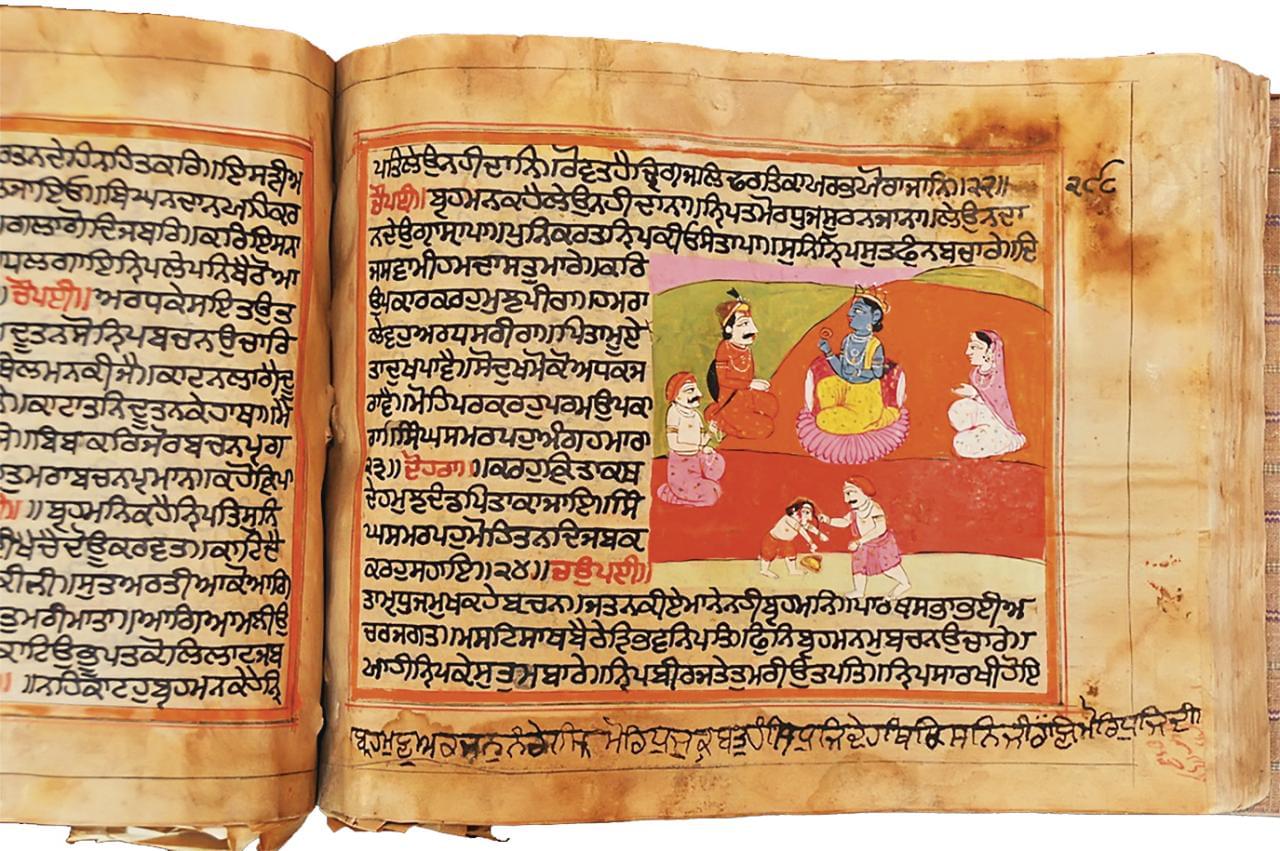

Так говорили брахманы Древнее древнего

Древнее древнего Страха нет: самые экстремальные трюки в мире

Страха нет: самые экстремальные трюки в мире Ядерные грибы. И бананы, и орехи

Ядерные грибы. И бананы, и орехи