Как Тит Титыч спекулировал

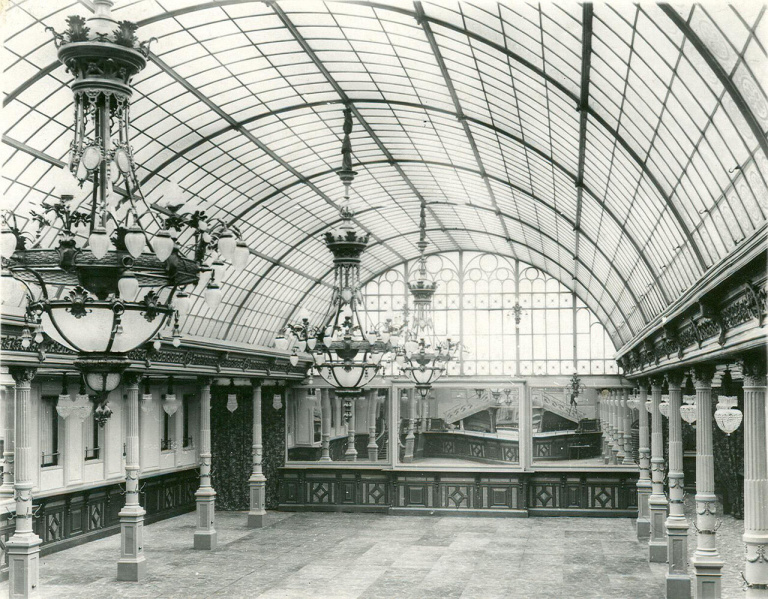

Группа членов совета Санкт-Петербургской Фондовой биржи, 1903 г. runivers.ru

Как так получилось, что Россия – страна, отстающая в биржевом деле от передовых городов Европы (Брюгге, Антверпена, Амстердама и Лондона) на несколько столетий, – смогла стать одним из государств с самым большим в мире количеством бирж и в начале XX века занять пятое место в глобальной экономике по биржевому обороту? И почему она все это потеряла…

Петр Первый начинает и… проигрывает

Как и многие нововведения на Руси, русская биржа берет свое начало из головы Петра Первого. И, как и многие петровские преобразования и «пересаженные» на отечественную грядку европейские «институты», биржа в России не прижилась сразу. Российская экономика саботировала биржу так же, как русские крестьяне саботировали посадки картофеля. В итоге на протяжении почти всего XVIII века петербуржская биржа оставалась единственной биржей всей необъятной Российской империи. Вторая полноценная биржа в стране начала функционировать только в 1789 году в Архангельске.

Безусловно, традиции «купеческого схода» были в России с незапамятных времен. Сколько существует торговля, столько существует и купеческая самоорганизация. «Тит Титыч» никогда своего не упускал, а попытки загнать свой «бизнес» на ложе любого биржевого института рассматривал как посягательство на свободу торговли и всячески уклонялся от правительственного регулирования. Еще во времена Новгородской республики (1136–1478), которая была интегрирована в ганзейскую систему европейской торговли, в Новгороде не только делали «бизнес» на «торжищах», где можно было «сторговать» любое сырье, от меда до зерна и от мехов до изделий кузнечной мануфактуры, но и существовала закрытая гильдия купцов под названием «ивановская сотня» («ивановское сто») при храме Иоанна Предтечи. Чтобы стать членом гильдии, надо было уплатить существенный денежный сбор: 50 гривен серебра в товарищество и 30 гривен в церковь. Члены товарищества легко сторговывались друг с другом, определяли стоимость тех или иных товаров, оказывали взаимный кредит. Дело дошло до того, что в 1135 году деятельность «сотни» была институционализирована – новгородский князь Всеволод Мстиславич даровал обществу устав. Разгром новгородской республики (1569–1570) Иваном Грозным никак не повлиял на купеческую торговлю. Преодоление феодальной раздробленности и централизация русских земель вокруг Москвы, а также завоевания сопредельных территорий лишь расширило географию торговли. «Прото-биржи» появились и в Москве, и в Архангельске («первом окне в Европу»), а также в Астрахани, Нижнем Новгороде, Пскове, Вологде и Ярославле. Формат «ярмарки» тоже можно назвать своего рода «кочующей биржей», или биржей, которая собиралась раз в год на определенном месте, задавая цены на те или иные товары на год вперед.

Во время «Великого посольства» (1697–1698), когда правящая элита России во главе с царем Петром Первым отправилась в турне по европейским столицам (с экономическими, дипломатическими и политическими целями – найти бизнес-партнеров для молодой российской экономики и союзников в будущей Северной войне (1700–1721) со Швецией), царь лично посетил Амстердамскую биржу (основанную в 1602 году) и Лондонскую биржу (официально основана в 1801 году, но фактически существовала с 1570 года).

Королевская биржа в Лондоне, 1751 г. Иллюстрация: Thomas Bowles, auctionet.com

Петр тут же загорелся идеей цивилизовать русскую торговлю и в итоге, вернувшись в Россию, сначала издал указ об объединении купцов в «торговые компании», а в 1703 году, одновременно с основанием Санкт-Петербурга, была основана и петербуржская биржа. Сразу же после закладки Петропавловской крепости заложили и Гостиный двор, который планировалось сделать местом стоянки русской биржи. Торговля велась прямо под открытым небом, а сама биржа больше напоминала базар, где «продавались товары всякие смешанные». Однако уже через два года – в 1705 году – биржа переезжает в порт, поближе к таможне и складским помещениям. Петр Первый хотел, чтобы «торговые компании» в первую очередь ориентировались на внешний рынок. Однако летом 1710 года биржа сгорела, и купеческие «сходки» переместились в царскую «аустерию» (этим термином называлось заведение, которое служило одновременно и трактиром, и гостиницей, и клубом для иностранцев, и клубом в широком смысле слова), расположенную около Троицкой пристани (ныне Троицкого моста). Само же знаменитое и знакомое нам здание Биржи на стрелке Васильевского острова было построено только в 1805–1810 годах французским архитектором Жаном-Франсуа Тома де Томоном (1760–1813). Правда, из-за войны с Наполеоном здание не было закончено, и ансамбль был завершен только в 1826–1832 годах архитектором Иваном Францевичем Лукини (1784–1853). Напомним также, что сегодня здание петербуржской биржи можно увидеть на банкноте номиналом в 50 рублей.

Основав русскую биржу, Петр Первый хотел, чтобы она функционировала жестко и регулярно, по образцу бирж в Амстердаме и Лондоне. Биржа должна была стать повседневным механизмом, сердцем русской торговли. Царь требовал от купцов, чтобы они ежедневно посещали биржу и участвовали в собраниях/торговых сессиях, время проведения которых было предписано с 11-00 до 13-00 часов. Однако купечество всячески уклонялось от правительственного регулирования торговых отношений и предпочитало заключать договора не на открытом рынке со свободным ценообразованием, а по старинке – через приказчиков и двухсторонние сделки, часто по бартерной схеме. Не помогали даже штрафы и публикация имен «уклонистов» в печати. Российская экономика, еще не вступившая в стадию акционерных компаний/обществ, была еще слишком юна и неразвита для биржевой торговли по образцу «лучших домов Европы». Попытки пригласить в Россию известного французского финансиста, авантюриста и «изобретателя бумажных денег» Джона Ло (1671–1729) и основать при его участии компанию «Каспийского моря» (в ходе Персидского похода 1722–1723 годов) не увенчались успехом. Несмотря на личное знакомство Джона Ло с Петром Первым, «великий комбинатор» отказался ехать в Россию и продолжать здесь свои финансовые эксперименты.

Джон Ло. Иллюстрация: Alexis Simon Belle, wikimedia.org

Более того, основание русской биржи в Петербурге пришлось не по нраву иностранным купцам, которые давным-давно привыкли вести торговлю через Архангельск. Северная война превратила Балтику в зону боевых действий, Дания взимала крупную пошлину за вход судов в Балтийское море, да и вообще, «перенос сердца страны в мизинец» многим казался абсурдным. В итоге в 1718 году Петру пришлось законодательно принудить вести торговлю сырьевыми товарами (зерно, пушнина, лен) исключительно через Петербург. Механизмы же этой торговли должны были прокручиваться на столичной бирже. Для регулирования же механизма в 1717 году была учреждена специальная Коммерц-коллегия. В 1721 году коллегия издала устав/правила для «маклеров». Теперь без участия «официальных посредников» нельзя было заключать никакие торговые сделки. За каждую сделку маклер получал 0,5 % объема сделки. Это была очередная попытка принудить купцов «выйти из тени на свет». В 1723 году Правительствующий Сенат предписал открытую публикацию цен и их колебаний на ряд отечественных и импортных товаров. Биржа стала публиковать прейскуранты – прообразы биржевых котировок. К моменту смерти царя-реформатора (1725) на петербуржской бирже были зарегистрированы около 150 русских и около 170 иностранных купцов, представляющих почти все современные европейские страны. Это были крупные «оптовики», купцы преимущественно первой или второй гильдии. Более мелкие торговцы не допускались на биржу и были вынуждены «ждать на улице», то есть сидеть на ступеньках. Стоит также отметить, что работа первой русской биржи была напрямую зависима от навигации на Неве. Как только навигация прекращалась (с ноября по апрель), биржа пустела, а купцы возвращались к традиционным формам заключения сделок – к междусобойчикам. Пока в России не наступил капитализм, биржа оставалась лишь непонятной европейской игрушкой, «играть в которую» можно было только по принуждению со стороны царя.

Иллюстрация из книги А. Г. Тимофеева «История Санкт-Петербургской Биржи». wikimedia.org

Торгуют все!

На протяжении всего XVIII века биржевое дело в России пребывало в зачаточном состоянии. И это даже несмотря на то, что государство продолжало упорно двигаться по пути внедрения передового европейского опыта в жизнь. В 1729 году в России был принят первый вексельный устав, правда, состоящий всего из трех глав, и в котором отсутствовало четкое определение «векселя». В 1769 году появились первые российские государственные ценные бумаги в современном смысле этого слова – правительство Екатерины Второй разместило их в Голландии и осуществило заем для финансирования очередной русско-турецкой войны (1768–1774), в результате которой Крымское ханство получило независимость от Турции, а Россия существенно расширила свои владения в южной Украине.

Однако импульс, заданный гением Петра Великого, быстро сошел на «нет». В 1746 году на петербуржской бирже было разрешено свободное посещение, и коридоры биржи опустели. На протяжении всего века «дворцовых переворотов» в России открылись еще только две биржи, и обе – в активно развивающихся портовых городах: в 1789 году вторая биржа в стране основана в Архангельске, а в 1796 году – третья отечественная биржа появилась в «южной столице» России – Одессе.

Биржа Архангельска находится в здании Архангельских гостиных дворов. Фото: Дмитрий Мордвинцев, 2gis.ru

Биржевое дело сдвинулось с мертвой точки только при праправнуках Петра Первого – императорах Александре Первом и Николае Первом. Время брало свое. С одной стороны, нужны были государственные ценные бумаги для финансирования огромной военной машины для участия в европейских войнах, вызванных Великой Французской революцией, и для борьбы с Наполеоном. С другой стороны, в России начинается строительство железных дорог, что в свою очередь приводит к активной спекуляции акциями ж/д компаний. А для спекуляции нужна биржа. Так или иначе, но история XIX века в России – это история биржи. За столетие русская биржа прошла путь от невинного увлечения, в котором участвуют несколько сотен аристократов и чиновников, торгующих государственными бумагами ради весьма скромной прибыли, до повальной лихорадки, когда биржевая игра проникла не только в самые городские низы, но даже в деревню. На бирже играли все – генералы и мещане, великие князья и дворники, рабочие и крестьяне. Даже в непрофильных изданиях стали печатать сводки биржевых котировок.

Первую попытку навести хоть какой-то порядок в биржевом деле предпринял выдающийся реформатор первой половины XIX века Михаил Сперанский (1772–1839), бывший в 1810–1812 годах государственным секретарем Российской империи, то есть главным бюрократом страны. После упразднения в 1810 году Министерства коммерции биржевые и таможенные дела были переданы в ведение Минфина. Согласно же «Плану финансов» Сперанского, государство для стабилизации экономики перед грядущей войной с Наполеоном должно было перейти к выпуску краткосрочных (1812) и долгосрочных облигаций государственного долга. Облигации сразу же попали на биржу и начинали там котироваться. Сам факт появления на бирже ценных бумаг вызвал скачок развития биржевого дела, хотя, конечно, стоит оговориться, что вплоть до начала XX века торги на русской бирже были смешанными. Например, открывшаяся в 1811 году в Рыбинске биржа (четвертая в России) носила сугубо сырьевой характер и была хлебной биржей. Зерно свозилось в Ярославскую губернию со всей России и выставлялось на открытый торг. Первое время купцы пытались саботировать новый институт, так как биржа делала ценообразование прозрачным (что нарушало старый добрый купеческий принцип «не обманешь – не продашь»), но в итоге были вынуждены смириться с веяниями времени.

Здание Новой хлебной биржи в Рыбинске, построенное в 1912 г. Фото: Moscow-Live.ru, flickr.com

Мощным толчком к развитию первого русского капитализма (1861–1917) в целом и развитию биржевого дела в частности послужила отмена крепостного права (1861). До освобождения крестьян в России успели открыться еще только две биржи. В 1816 году в Варшаве, так как император России Александр I в рамках личной унии стал еще и царем Польши (1815), а крупная европейская столица не могла существовать без собственной биржи. И в 1837 году – в Москве. Удивительным является тот факт, что указ об открытии московской биржи был опубликован Екатериной Великой еще в 1789 году. Но сначала чехарда павловского царствия, потом Отечественная война 1812 года, оккупация и сожжение Москвы отсрочили открытие биржи в древней столице практически на полвека. Московские же купцы, со своей стороны, предпочитали торговать по старинке.

Биржа в современном смысле этого слова, с акциями и облигациями, спекуляциями и «пузырями», ажиотажем и разорениями, то есть биржа как инструмент реального влияния на экономическое положение в стране появляется в России только во второй половине XIX века, со вступлением на престол императора Александра II (1855–1881) и началом эпохи Великих реформ (60-е–70-е годы). В 1860 году был подписан указ об образовании Государственного банка (банка России), а в 1861 году, как уже говорилось выше, было отменено крепостное право. В страну ринулись иностранный капитал и европейские кредитные сообщества. В первую очередь, как написано в любом учебнике по экономике, крупный капитал стремился вкладываться в развитие инфраструктуры. После поражения в Крымской войне (1853–1856) стало очевидно, что теперь главное качество любой армии – это мобильность. Французские и английские войска осуществляли логистику в Крым в несколько раз быстрее, чем передвигались войска из центральной России. Поэтому, если до войны строительство железных дорог осуществлялось за счет казны и по протяженности рельс Россия уступала даже маленькой Англии, а первая железная дорога в том же Крыму (Балаклавская железная дорога) была построена британским подрядчиком для оккупационной армии (причем первая очередь протяженностью 11 км была построена всего за 7 недель), то в 60-е годы строительство русских железных дорог передали в руки акционерных обществ и частного капитала. С одной стороны, это вызвало бум железнодорожного строительства. С другой стороны, в результате спекуляций акциями ж/д компаний на рынке надулся первый в истории России биржевой пузырь, и уже в 1869 году случился «первый биржевой кризис». Котировки ценных бумаг стали падать, началась паника, держатели акций стали массово их сбрасывать, случилась волна крупных разорений. При этом в погоне за легкими деньгами участвовали широкие слои населения (в 1864 году к биржевым торгам были допущены представители всех сословий), ведь предполагалось, что рынок железнодорожного строительства будет непрерывно расти, ибо «велика Россия». В итоге разорились буквально все, «от генерала до лакея». Первому биржевому кризису в истории России в немалой степени способствовал еще и тот факт, что на рынке имел место сговор: помимо официальной петербуржской биржи, в 1868 году появилась неофициальная фондовая биржа. «Малая биржа» возникла по инициативе 104 «солидных биржевых деятелей», чьей целью была установка «правильного курса» бумаг еще до открытия торгов. Для своих собраний биржевики выбрали гостиницу «Демут», где еще, наверное, обитал дух Александра Пушкина. Однако очень быстро собрание акул капитализма переродилось, фактически, в азартную игру. «Маклера… банкиры… генералы… чиновники… собирались утром и гнали вверх бумаги, без всякого разбору», – писал начинающий репортер, а в будущем крупный издатель Алексей Суворин. Руководил «демутовой биржей» «один молодой человек, почти мальчик, без усов и бороды, вздумавший прослыть русским Джоном Ло». Это был Альфред Бетлинг, который в свои 25 лет уже был «главным воротилой акций Рыбинско-Бологовской железной дороги». Кто захочет прочувствовать атмосферу русской биржи тех дней, тот может прочитать роман забытого ныне писателя Петра Боборыкина («русского Эмиля Золя») «Дельцы» (1872–1873), ставший в свое время одним из самых знаменитых произведений писателя.

Здание «демутовой биржи» и ресторан «Медведь». Фото: ателье К. Буллы, humus.livejournal.com

Однако 20 августа 1869 года все кончилось. Пузырь достиг пределов роста, свободная наличность исчерпалась, общества взаимного кредита прекратили ссуды, и биржа лопнула. Началось падение курса акций. Стремясь спасти хоть что-то, «демутова биржа» тоже стала играть на понижение, увлекая за собой и игроков с официальной биржи. Вскоре паника перекинулась и на Москву, и на остальные биржи. Например, Рыбинская биржа уже тогда была связана со столицей телеграфом, и на ней тоже началась паника. Пережив первый биржевой крах, широкие народные массы примерно на двадцать лет отпали от участия в спекуляциях. На бирже началось затишье. Однако часть экономистов называют «первый пузырь» «признаком совершеннолетия биржи». Русская биржа стала по-настоящему современной, ни в чем не уступая биржам Лондона или Парижа.

Несмотря на болезни роста, биржа как институт стала активно распространяться по России. Экономика развивалась, и ей требовались инструменты прозрачного ценообразования. В 60-е годы открылось восемь новых бирж: в Иркутске (1864), в Киеве (1865), в Туле (1866), в Казани (1866), в Риге (1866), в Ростове-на-Дону (1867), в Харькове (1868) и в Самаре (1869). Правда, стоит отметить, что биржи в Иркутске и Туле не смогли встроиться в рынок и почти сразу закрылись. В 70-е годы было основано еще пять бирж: в Астрахани (1870), в Саратове (1870), в Ревеле/Таллине (1872), в Пернове/Пярну (1874) и Орле (1877). Далее темпы основания новых и новых бирж только нарастали. До конца XIX века появилось еще 11 бирж, а в первое десятилетие XX века – еще 74.

Перечислять их все нет никакой возможности, поэтому отметим только главные симптомы «биржеобразования».

С одной стороны, биржа стала возникать там, где был хотя бы намек на активную торговлю. В обязательном порядке это был любой портовый город, или же город, лежащий на пересечении караванных/торговых путей, например, Либава (1880), Баку (1886), Таганрог (1888), Мариуполь (1910), Коканд (1906), Хабаровск (1910) или Бердянск (1905). С другой стороны, биржа перестает быть смешанной/общей биржей, начинается не только раздел на фондовую и сырьевую биржи, но и сырьевая специализация. Для примера можно упомянуть Московскую хлебную биржу (1896), Кокандскую хлопковую биржу (1907), Минскую лесную биржу (1905), Петербуржскую фруктовую, чайную и винную биржу (1906), Харьковскую каменноугольную биржу (1909) или Петербуржскую яичную, масляную и курятно-дичную биржу (1908). Также важно отметить, что даже на ведущей бирже страны – петербуржской бирже – фондовый отдел был выведен в отдельный сектор только в 1900 году, по инициативе министра финансов Сергея Витте.

Как мы видим, к началу XX века, который стал не только для России, но и для русской биржи веком великих потрясений, биржевые институты не только полностью прижились на российской почве, но и стали органической и неотъемлемой частью отечественной экономики. Тем болезненнее было для страны, когда их выдрали с корнем…

XX век начинается

Новый XX век Россия встречала с прекрасным финансовым здоровьем. С 1883 года и до последнего года перед началом Первой мировой войны (1913) темпы экономического роста в Российской империи были одними из самых высоких в мире – 3,25 %. По этому показателю Россия опережала Великобританию, Францию, Австро-Венгрию и Германию, отставая только от США (3,5 % в период с 1880 по 1914 год). Экономический рост означает увеличение скорости оборота денег, а значит и рост биржевых индексов. Перед остановкой биржевых торгов в 1914 году в связи с началом боевых действий в России функционировало 104 биржи в 77 крупных городах, и это при том, что в империи вплоть до председательства графа Витте были запрещены сделки с ценными бумагами, имитированными за границей (сделано это было для того, чтобы европейский капитал не создавал внутри России «пузыри» с целью извлечения сверхприбыли). Ведь доходность ценных бумаг на Петербуржской бирже и так была выше, чем на бирже Нью-Йорка. Да, стоит отметить, что столичная биржа по-прежнему оставалась самой крупной и во многом единственной биржей мирового уровня в стране (к биржам «второго ряда» можно отнести биржи в Москве, Варшаве, Риге, Харькове и Одессе). Петербуржская же биржа по количеству оборачиваемых ценных бумаг занимала пятое место в мире, уступая только биржам Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Берлина. Всего к 1913 году на всех биржах России торговались до 800 наименований акций, выпускаемых и принадлежавших 4500 компаниям. За последние шесть лет перед Первой мировой войной объем биржевых капиталов страны вырос с 2,6 до 4,7 миллиарда рублей. Можно сказать, что, если бы не участие в мировой войне, Российская империя могла бы вырасти в промышленного гиганта, равного по статусу и объему производства Британской империи и США, и войти в тройку ведущих экономик мира, став системообразующей державой планеты. Вступление Петербурга в войну с Германией было колоссальной ошибкой. Торги сразу были приостановлены, на бирже началась паника, иностранные инвесторы сразу стали сбрасывать российские ценные бумаги, ибо Россия, в отличие от Франции или Великобритании, представлялась слабым звеном в Антанте.

После разгрома русской армии в Восточной Пруссии («самсоновская катастрофа») в конце августа 1914 года, то есть в первые дни войны, данное ощущение только усилилось. При этом Россия имела безупречную финансовую репутацию. Будучи самым крупным заемщиком в мире по объему внешнего долга и вторым после Франции заемщиком по объему суммарного долга, Россия за 200 лет (со времен Петра Первого) не позволяла себе ни одного дефолта или задержки по платежам (задержка случилась один раз, когда в 1810 году Наполеон оккупировал Голландию, и внезапно стало некому перечислять деньги). Так что отношение западных партнеров к России можно назвать, по меньшей мере, несправедливым.

Несмотря на потерю некоторых территорий (Польши, Литвы и Курляндии), положение России в войне не было катастрофическим. Ни о каком крахе государственности или поражении армии речи не шло. Немецкие и австрийские войска завязли на западных границах империи, а в 1915 году фронт стабилизировался. Стабилизировались и финансы. В том же 1915 году в Петербурге начинает функционировать «теневая биржа», а ближе к концу года в газетах публикуют… котировки акций, установленных на «частных собраниях» «неофициальной биржи». По итогам года также выяснилось, что большинство акционируемых промышленных предприятий находятся в прекрасной форме, они не только не пострадали от войны, но благодаря государственному заказу смогли получить прибыль и даже выплатить дивиденды. На рынке образовалась свободная денежная масса, которую надо было куда-то направить, а из-за войны направить ее можно было только на фондовый рынок. Поэтому на протяжении всего 1916 года дебатировался вопрос о возобновлении торгов на бирже. На «неофициальной бирже» росли в цене и пользовались изрядным спросом бумаги металлургических, транспортных, железнодорожных и нефтяных компаний, а также банковские бумаги. Поэтому в начале 1917 года было принято решение о возобновлении торгов на бирже. В итоге 25 января 1917 года биржа в Петербурге возобновила свою деятельность.

Лакеи у главного входа в Фондовую биржу, Санкт-Петербург, 1903 г. runivers.ru

При желании могли открыться и другие биржи. Спрос на ценные бумаги сразу взлетел, свободные деньги и спекулятивный капитал бросились играть на бирже в надежде преумножить свое состояние. Не было сомнений в жизнеспособности российской экономики, в обществе преобладали «бычьи» настроения, все стремились играть на повышение. Никто и не предполагал, что после возобновления торгов русская биржа проработает всего месяц, а Февральская революция поставит точку в ее работе. За этот месяц цены на российские ценные бумаги подскочили на

20 %, а ежедневный оборот биржи достигал 75–100 миллионов рублей. «Бедные люди за 1–2 недели делаются богатыми, все идет на повышение». И тут все кончилось… В первый день массовых волнений (23 февраля) биржа продолжала показывать уверенный рост. Лишь в два последних дня своей работы (24 и 25 февраля) началась некоторая коррекция и реакция «на происходящее за окном». После закрытия биржи торговля опять перешла в «неофициальный статус». Люди скупали акции в режиме «из рук в руки», стремясь переводить обесценивающиеся на глазах рубли в ценные бумаги (ведь никто не предполагал, что за первой революцией последует вторая, а за ней начнется Гражданская война, которая уничтожит российскую промышленность, а все, что не будет уничтожено, – будет национализировано).

После Февральской (буржуазной) революции последовала Октябрьская (социалистическая). И уже 21 января 1918 года случился первый в истории России дефолт. Совет народных комиссаров издал декрет об аннулировании и отказе от уплаты внешних и внутренних долгов. Эта мера привела не только к обесцениванию денег на территории России, финансовой блокаде (которая, фактически, будет длиться аж до времен Михаила Горбачева) и аресту российской собственности за рубежом, но и к участию крупнейших кредиторов России – Великобритании и Франции – в прямой военной интервенции против молодой советской республики. Однако гражданская война и голод вынудили Советскую Россию договариваться. На мирной конференции в Генуе в 1922 году обсуждался вопрос погашения «царских долгов». Европа требовала от Москвы уплаты 13 миллиардов рублей долга, Кремль же в ответ выставил «счет за интервенцию» в размере 39 миллиардов рублей. Стороны не договорились.

После Кронштадтского восстания (1921) большевики поняли, что политика «военного коммунизма» зашла в тупик и необходимо возвращать страну на рыночные рельсы (хотя бы временно). Так начался нэп – новая экономическая политика. Реанимация капитализма предполагает и возобновление биржевой торговли. Уже во второй половине того же 1921 года ситуация в стране меняется на 180 градусов. По всей стране начинают стихийно возрождаться товарно-сырьевые биржи (преимущественно для торговли кормом для животных/фуражом, зерном, топливом, текстилем, золотом и металлом). Первой советской биржей стала биржа в Саратове.

Важно отметить, что московские власти только «дали отмашку» на открытие бирж (официальное признание бирж как общественных организаций произойдет лишь в августе 1922 года), а сами биржи стали организовываться самостоятельно благодаря инициативе с мест. Страну захватила рыночная стихия. За 1921 год в Советской России появилось шесть бирж, в 1922 году бирж уже стало 61, в 1925 году – 104 биржи, в 1926 году – 114 бирж. В 1923 году даже прошел Съезд работников биржевой торговли. Всего на советских биржах торговались «бумаги» 8514 предприятий.

Поскольку в стране был дефицит твердой ликвидности, то выйти на фондовый рынок стремилось и государство. Однако из-за гиперинфляции сделать это оно могло только в виде так называемого «натурального заема». Первый (1922) и второй (1923) хлебные заемы были моментально раскуплены крестьянами. Причина в том, что «хлебными облигациями» можно было гасить натуральный налог. Скупить облигации на минимуме, а потом погасить ими налоговое бремя было выгоднее, чем сдавать «живой хлеб» государству. Государство быстро освоило новый инструмент: если первый «хлебный заем» был объемом 10 миллионов пудов ржи в зерне, то второй – уже объемом 100 миллионов пудов ржи в зерне. Также в том же 1923 году был выпущен и первый «сахарный заем» общим объемом 1 миллион пудов сахара-рафинада. Причина того, что советское государство произвело первые в истории России «натуральные заемы», состоит еще и в том, что в глазах широких народных масс советская власть по-прежнему обладала низкой легитимностью, а значит и низким уровнем доверия. Когда в 1922 году государство выпустило свой первый денежный заем объемом 100 миллионов рублей (сроком на 10 лет и якобы обеспеченный золотом), то облигации имели на бирже практически нулевой спрос. Властям пришлось принуждать граждан к их покупке. В том же 1922 году был выпущен «первый советский внешний пролетарский займ», номинированный в долларах. Однако на территории США покупка данных бумаг была запрещена, а европейские пролетарии не стремились «объединяться» с советскими братьями и покупать бумаги госзайма.

Поправив дела в экономике, примерно с 1926 года советская власть взяла курс на сворачивание как биржевой торговли, так и новой экономической политики. В 1929 году началась «сплошная коллективизация сельского хозяйства», был принят первый пятилетний план и провозглашен «великий перелом» – форсированная индустриализация. В условиях плановой экономики биржи выглядели капиталистическим анахронизмом, поэтому последние из них, которые еще продолжали функционировать, были закрыты и запрещены в 1930 году специальным постановлением Совнаркома. В следующий раз биржевой колокол начнет звенеть над Россией только спустя 60 лет, когда в 1990 году в ходе Перестройки и самоопределения России в рамках обновленного Союза в Москве и других городах страны опять начнут стихийно образовываться товарно-сырьевые биржи. Но это уже другая история, которая происходила в другой стране и с другими людьми…

Общество

Сергей Шклюдов

Все ходы записаны

Все ходы записаны «Маленький индеец»

«Маленький индеец»