Баг системы

Когда высочайший Ану…

Именно так начинается знаменитый кодекс не менее знаменитого вавилонского царя Хаммурапи, созданный в 1750-х годах до нашей эры. С биржей законы Хаммурапи напрямую, конечно, связаны не были, но многое в правовом контексте торговли и экономических отношений современности зародилось именно тогда – в Древнем Вавилоне. Это и понятно, ведь в «великом городе» торговали и еще как!

Причем не только продуктами, шерстью, металлами или кирпичами, но и рабами. Подумать только – чтобы «законно» продавать людей, нужно было тоже придумать законы. Фиксированной стоимости товаров не было – она зависела от погодных условий, времени года, спроса и предложения. А крупная торговля и вовсе была сосредоточена в руках богачей – тамкаров, которые злоупотребляли своим положением на полную катушку.

Копия стелы с Законами Хаммурапи. Фото: Melanie Richter, flickr.com

Копия стелы с Законами Хаммурапи. Фото: Melanie Richter, flickr.com

В том числе поэтому Хаммурапи и «огосударствил» крупный оптовый рынок, ограничил ростовщичество и долговое рабство, отрегулировал ценовую политику. Например, 88-й параграф кодекса рассказывал о росте по займам: рост на зерно составлял одну пятую ше (единица измерения в Древней Месопотамии, равная 46 мг), а на серебро – одну шестую и шесть ше.

Вексель – всему голова

Но то были лишь зарождающиеся основы торговли, которые коснутся самой биржи еще очень нескоро. Это и понятно, ведь первые ростки биржевых сделок прорастут лишь к XII–XV векам, а произойдет это не на Ближнем Востоке, а в Европе – в Брюгге, Венеции, Генуе, Флоренции, Шампани и Лондоне. Именно там появятся первые вексельные ярмарки – торговля одними из самых старинных ценных бумаг – векселями (нечто вроде долговой расписки, в которых одно лицо обязуется выплатить определенную сумму денег другому). А появились они потому, что в те времена Европа была далеко не самым безопасным местом. Представьте себя средневековым купцом – вы продали товар и везете с собой по лесным дорогам целый тюк золотых монет. Риск того, что вы лишитесь не только денег и товара, но и жизни, высок, как гуманистические идеалы.

Облегчил жизнь торговцев возникший в XV веке институт менял: у купца брали деньги, а взамен давали ему долговую расписку. С этой бумажкой он отправлялся в другой город, где в меняльной конторе спокойно получал за нее деньги. С помощью векселя можно было проводить операции по обмену валют (сама бумага выступала в качестве такой универсальной «деньги» вроде современного евро в Старом свете), продать или купить его, чтобы «рефинансировать» долг, выпустить такой документ, если не хватает средств на товар, с обязательством вернуть деньги в указанный срок, инвестировать свои сбережения, чтобы получить доход с процентов или скидку. Вот вам и первый прообраз банковской системы.

Переводной вексель, 1558 г. Фото: Archivo de Simón Ruiz, museoferias.net

Переводной вексель, 1558 г. Фото: Archivo de Simón Ruiz, museoferias.net

Borsa – не от слова «борзеть»

В Брюгге, на территории современной Бельгии, вексельные ярмарки проходили на площади, где стоял дом старинного семейства Ван Дер Бурсе, на гербе которого были изображены три кожаных мешка – кошелька. Именно эта семья, как считается, в 1406 году организовала первую в мире биржу, а собрания купцов на площади в Брюгге получили название от фамилии Бурсе – borsa, что в переводе значит «кошелек».

На площади покупали и продавали иностранные векселя и совершали обмен торговой информацией, поэтому именно здесь, в Брюгге, устанавливался курс векселей в разных иностранных валютах. И уже в начале XVIII столетия в Голландии места торговли ценными бумагами стали называть botze, а в Речи Посполитой к концу того же века термин модифицировался в burza. Сегодня мы называем это биржей.

Причем тут кофейни?

Вексель – бумага, которая, как правило, выдавалась в единственном экземпляре конкретному человеку. Но прогресс не стоял на месте – возникали крупные торговые корпорации – и вслед за векселем появились другие финансовые продукты. Так родилась фондовая биржа – место, где торговали разными видами ценных бумаг (уже государственных: акций, облигаций, долей в фондах), выданных многим лицам, и не только – здесь же можно было продавать валюту или золото.

Первая фондовая биржа – Амстердамская – открылась в 1602 году. Ее основала голландская Ост-Индская компания. Это был огромный международный торговый «хаб» – здесь сбывали не только ценные бумаги Ост-Индской и Вест-Индской компаний, но и товары со всего мира, прибывавшие в порт Амстердама по рекам и Северному морю.

Здание Амстердамской биржи на гравюре 1612 г. Иллюстрация: Capital Amsterdam, worldsfirststockexchange.com

Здание Амстердамской биржи на гравюре 1612 г. Иллюстрация: Capital Amsterdam, worldsfirststockexchange.com

Впрочем, через 200 лет эту роль отвоевала у Амстердама столица туманного Альбиона. Уже в 1571 году здесь открылась Королевская биржа, которая в 1801 году «переформатировалась» в знаменитую Лондонскую фондовую, ставшую одним из крупнейших центров мировой торговли.

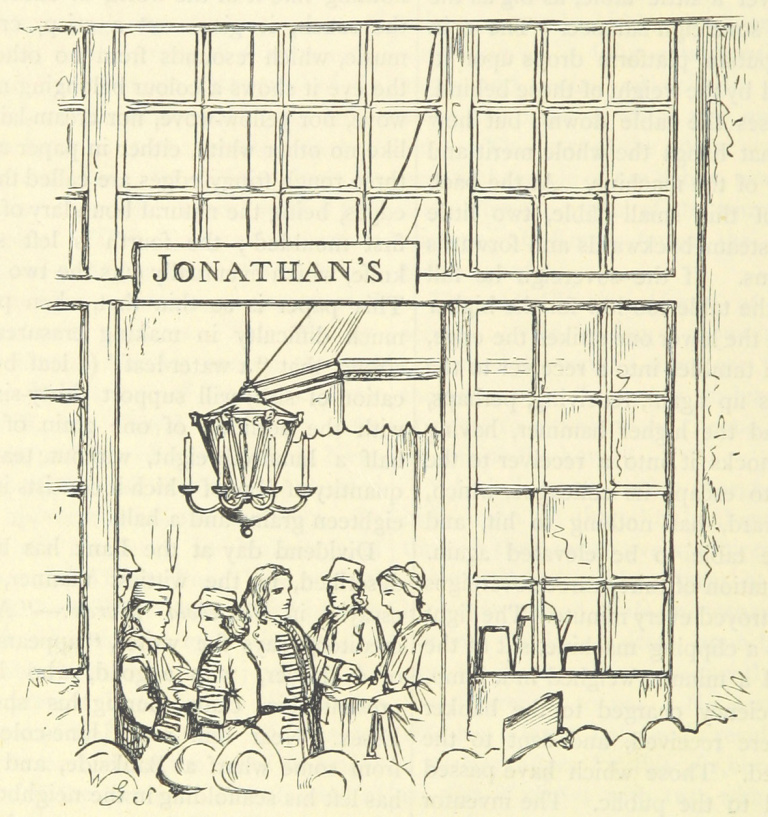

Любопытный факт: торговых посредников, через которых совершались сделки по купле-продаже товаров и ценных бумаг, не пускали в здание биржи! Мол, сословием не вышли. Что же им оставалось делать? Они собирались поблизости и особенно полюбили кофейню под названием Jonathan’s, которая стала своего рода филиалом своей соседки – здесь вывешивали цены не только на кофе с круассаном, но и на уголь, зерно, бумагу, соль и обменные курсы.

Иллюстрация: Walter Thornbury «Old and New London», British Library, flickr.com

Иллюстрация: Walter Thornbury «Old and New London», British Library, flickr.com

Еще раньше – в 1792 году – появился другой торговый гигант – Нью-Йоркская биржа. Тогда она была еще крошкой – у нее даже не было конкретного места для проведения торгов – за неимением модных нынче коворкингов трейдеры, как водится, кочевали по кофейням. А то самое здание на Уолл-стрит, увековеченное блокбастером с Леонардо ди Каприо, появилось лишь в 1825 году. Дальше – больше: Нью-Йоркская биржа, как миллионер из трущоб, выскочила, что называется, в дырявых калошах царю в зятья… и сегодня – самая крупная по капитализации.

Первая Петербургская

В России такая рыночная новинка, как биржа, появилась, понятное дело, во времена любителя западных реформ – Петра I. Разумеется, в Петербурге. Это случилось уже в 1703 году. Одно из первых зданий биржи было построено примерно на том же самом месте, где и последующая, более изысканная его вариация, – на стрелке Васильевского острова (последняя версия со всеми пристройками была окончательно завершена в 1832 году).

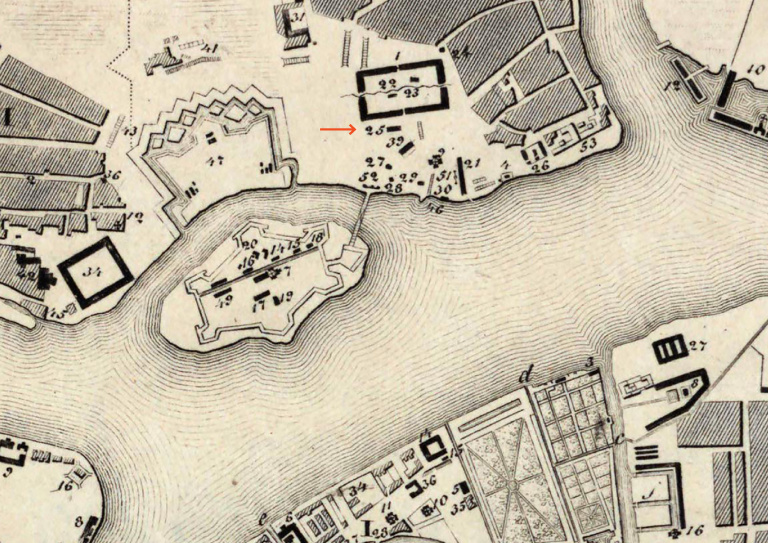

В 1724 г. на Троицкой площади было построено отдельное здание биржи «для сходу купечества» (25). План Санкт-Петербурга в 1725 г. aroundspb.ru

В 1724 г. на Троицкой площади было построено отдельное здание биржи «для сходу купечества» (25). План Санкт-Петербурга в 1725 г. aroundspb.ru

Впрочем, никакого энтузиазма у бородатого купеческого сословия новшество, конечно, не вызвало. Консервативные купцы совсем не желали переходить на «ихнюю» торговую систему и называли реформы Петра лихолетьем. Они привыкли торговать в Архангельске, где был выход к Белому морю, через которое отправлялись корабли в Европу. Это и понятно, ведь в России биржа поначалу тоже выполняла роль, скорее, торговли товарами, а не ценными бумагами.

Октябрь красный и черный

Расцвет биржевой торговли пришелся лишь на 1840-е годы – с появлением в стране телеграфа. Он позволил быстро узнавать цены на товары и акции, продаваемые в других городах. А еще биржу продвинули типографский станок (появились биржевые газеты, публиковавшие изменения цен и котировок), а также появление поездов и железных дорог. Поэтому акции ж/д компаний в те годы считались самыми ценными. Вторыми по стоимости стали ценные бумаги металлургических заводов.

Так что биржу в России «запустил» технический прогресс. Прибавьте к тому либеральные реформы Александра II, среди которых была знаменитая отмена крепостного права. Все это ускорило темп индустриального развития, крепостные отныне были вовлечены в экономику страны, а не просто работали на помещиков. Впрочем, вторая половина XIX века – расцвет бирж по всему миру по той же самой причине – научно-технической революции. Но российской бирже по понятным причинам помешала Октябрьская революция, остановив ее развитие на долгих 74 года.

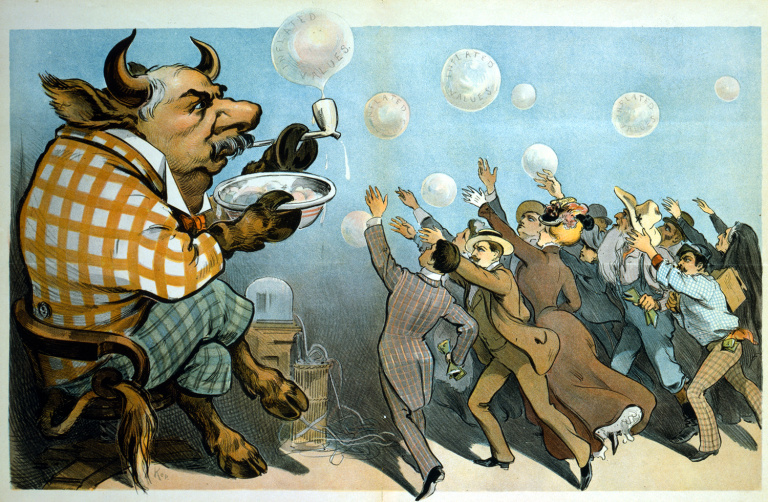

Были проблемы и в США – Великая депрессия, замедлившая какой бы то ни было прогресс на 10 лет. Кстати, знаменитый «черный четверг» 24 октября 1929 года как раз и случился в день биржевого краха, когда лопнул мыльный пузырь американской фондовой биржи. А всему виной – раздутые цены: накопленные в эпоху экономического расцвета 1920-х годов капиталы использовались не для развития страны, а для спекуляций на бирже. Производительные мощности заводов, куда никто не хотел вкладываться (все стремились за быстрой и легкой прибылью), падали, а котировки акций – наоборот, взлетали до небес.

Все потому, что циклические кризисы – неизбежный «глюк» экономики, основанной на промышленном прогрессе, как реакция на слишком большое предложение и слишком малый спрос на товары. То же самое касается бирж. Финансовые пузыри здесь надуваются в буквальном смысле от жадности и спекулятивного ажиотажа: цены на какой-то товар или акции, не подкрепленные их реальной стоимостью, сначала летят вверх, а потом еще более резко обрушиваются. Масло в огонь добавляют всевозможные политические и даже климатические факторы.

Карикатура «Пузыри Уолл-стрит – всегда одно и то же». Иллюстрация: Udo Keppler, pt.m.wikipedia.org

Карикатура «Пузыри Уолл-стрит – всегда одно и то же». Иллюстрация: Udo Keppler, pt.m.wikipedia.org

Хакнуть систему

В начале 2000-х годов, с массовым распространением интернета, появился еще один вид биржи – электронная. Суть ее остается той же, только сделки проходят через всемирную паутину. Куда интереснее появившийся чуть позже, в 2008–2014 годах, совершенно новый финансовый инструмент – криптовалюта (подробнее о главной из них – биткоине – мы писали в статье «Невидимые миру деньги».

Фото: Alesia Kozik, pexels.com

Фото: Alesia Kozik, pexels.com

Как грибы после дождя, на фоне появления биткоина стали сами собой рождаться другие криптовалюты – как производные от него, так и совершенно новые, в том числе, и совсем дешевые, зато, например, с высокой волатильностью – изменчивостью цены. Трейдеры смекнули: за счет таких изменений можно играть на купле-продаже валюты, делая деньги буквально из воздуха. Например, сегодня некая криптовалюта стоит 100 рублей, а завтра 105. Трейдер закупает ее, а потом продает. Зарабатывать можно и на падении цены, закупив новую порцию валюты, а затем, дождавшись небольшого повышения, снова ее продав. Разумеется, всегда есть шанс лишиться всего капитала, если криптовалюта, что называется, «соскамится» – исчезнет (ведь в реальности она ничем не подкреплена). Но такое бывает довольно редко, кроме того, опытные трейдеры пользуются всевозможными признаками довольно устойчивой валюты – например, мировым оборотом актива. А еще не кладут все яйца в одну корзину – не вкладывают весь капитал в единственную криптовалюту.

Другие игроки используют более традиционные стратегии – учатся видеть так называемые тренды и формации – определенные фигуры, которые рисует график цены на финансовый продукт. Это не миф – колебания цен на биржах и в самом деле подвержены определенным закономерностям, хоть и не всегда. Дело в том, что стоимость того или иного продукта двигают гиганты рынка – люди и компании с очень большими деньгами, которые сначала скупают ту или иную криптовалюту, акции или фьючерсы, искусственно держат цену, а затем отпускают. Так происходят колебания цены. Умение трейдера заключается в том, чтобы увидеть эти тенденции и вовремя среагировать.

Думаете, это просто? Если да, то вы не одиноки: так полагает большинство из тех, кто занялся трейдингом. Именно поэтому то самое большинство начинающих биржевых игроков – даже при нескольких случайных выигрышах – оказываются ни с чем, а часто – в минусе. Зато смекалистые и упорные достигают успеха, по сути, забирая деньги у тех, кто проиграл.

Как видим, биржи работают за счет своего рода бага экономической системы: чтобы получать деньги, уже давно не надо не только производить полезный продукт, но даже перепродавать его, достаточно использовать свой капитал и уметь увидеть на рынке то, что не видят другие.

Общество

Ольга Фадеева

Биржа волнуется – раз!

Биржа волнуется – раз! Перец как воспитание; какао как деньги

Перец как воспитание; какао как деньги