Пробелы в знаниях: как менялось правописание

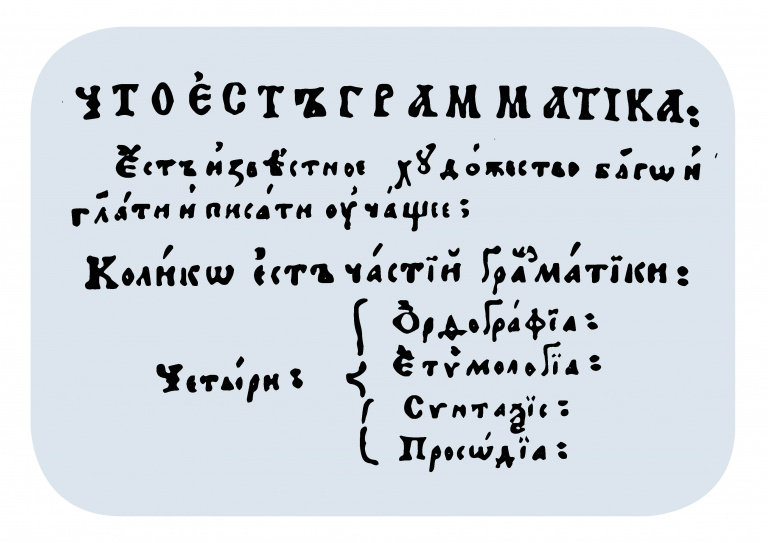

Первая русская книга, в которой появились пробелы, вышла только в 1619 году, и то была учебником («Грамматика»). Письменность на Руси, как мы помним, начала распространяться после Крещения, которое произошло в 988-м. То есть больше 600 лет промежутки в предложениях людям не требовались. Это не какое-то исключение: этап сплошного письма проходит любая письменность. Так было и в древнегреческом языке, и в древнееврейском, и во многих других.

«Грамматика»Мелетия. Смотрицкого,1619г.(фрагмент) izbornyk.org.ua

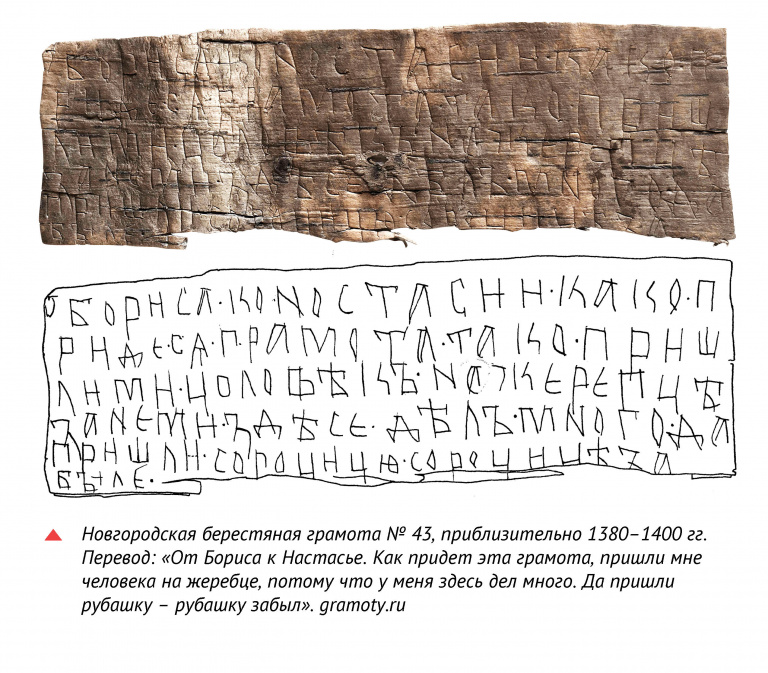

«Илиада», Библия, Дхаммапада – все это изначально написано без пробелов. И наши новгородские берестяные грамоты тоже.

Амброзианская Илиада,фрагмент, ambrosiana.comperio.it

Но в них изредка уже встречается деление на слова – специалисты предполагают, что это можно объяснить западноевропейским влиянием. Все-таки Новгород был одним из центров международной торговли, вместе с товарами туда прибывало и латинское письмо, в котором уже использовался пробел, – примерно с VII–IX веков.

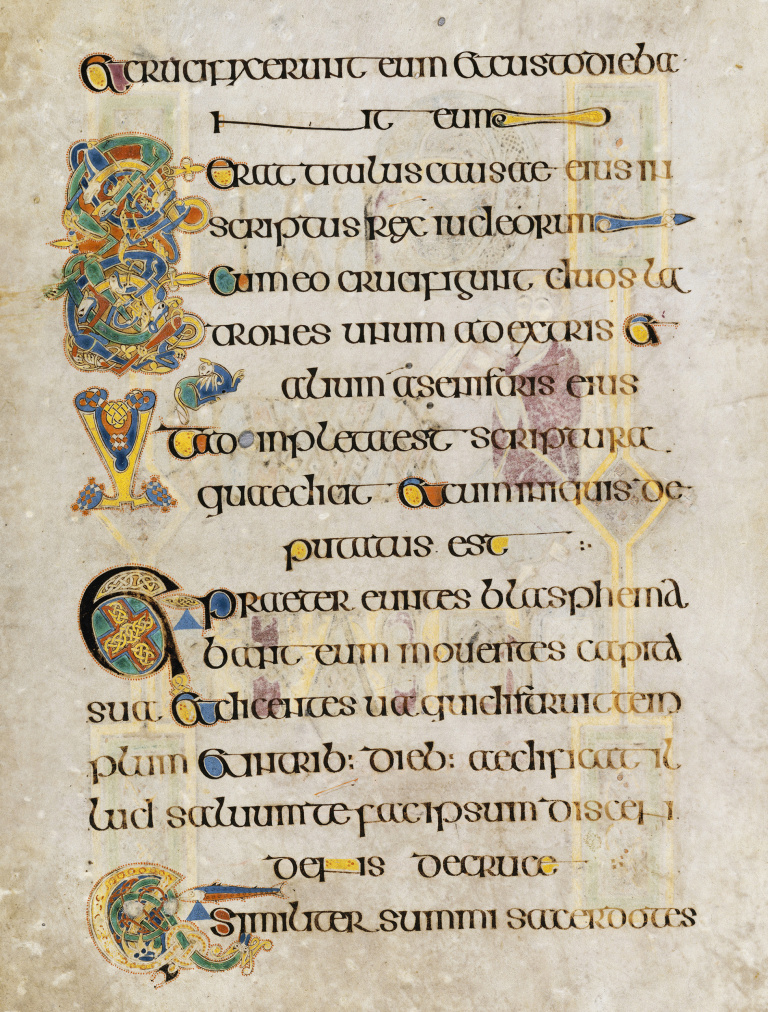

А как вы думаете, кто первым начал его применять? Ирландские монахи, последователи Святого Патрика (того самого, что крестил языческий остров и чей день смерти так ярко и «зелено» празднуют в мире 17 марта). Религиозная литература в ту эпоху была основной, писалась она по-латыни, а для ирландских писцов и чтецов родным был древнеирландский. Тяжело читать на чужом языке, когда перед глазами все сливается. Поэтому монахи, которые переписывали книги, стали отделять слова друг от друга.

Келлскаякнига,написанная островным минускулом, digitalcollections.tcd.ie

Точнее, это не всегда были именно слова. Первые пробелы населяли тексты весьма хаотично – еще ведь не было никаких четких правил. Монах мог поставить пробел после словосочетания или фразы, мог разделить слово на слоги – все зависело от того, какие акценты он сам считал правильными. Писали ирландцы островным минускулом: это шрифт, в котором округлые буковки складываются в кудрявые строчки, и межсловные пробелы тут и там очень похожи на межбуквенные. Готическое письмо. Фрагмент из хроники всемирной истории«Weltchronik», Рудольфа фон Эмса.e-codices.unifr.ch

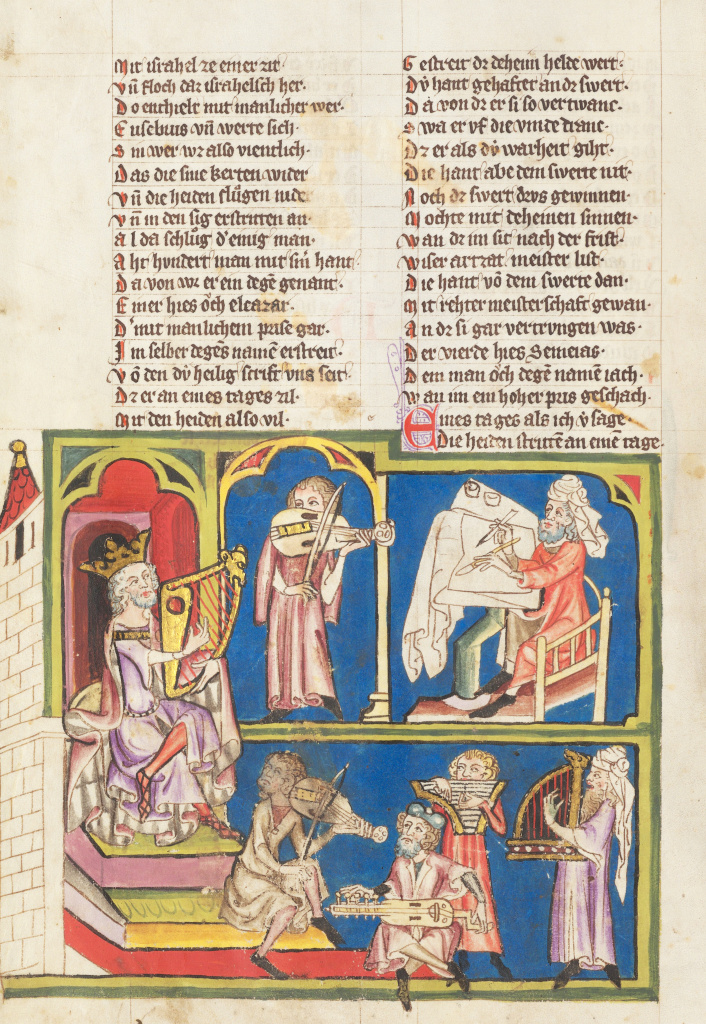

Готическое письмо. Фрагмент из хроники всемирной истории«Weltchronik», Рудольфа фон Эмса.e-codices.unifr.ch

Такой тип почерка с разными трансформациями использовался и в других странах Западной Европы, а затем на смену ему пришло готическое письмо – с вытянутыми буквами, которые жмутся друг к другу и сцепляются соединительными штрихами. Слово, написанное таким почерком, уже не похоже на россыпь значков, и его проще воспринимать как единицу текста.

Тем временем создание книг постепенно перестало быть монастырским «таинством»: переписчиками становились писцы-миряне, а также студенты, которых было все больше благодаря развитию университетов и которые были обучены беглому письму. Постепенно пробел между словами в латинском письме превратился в норму, а потом стал обязательным. По той же схеме пробел приживался и в русской письменности, и в других – но не во всех: например, в китайском языке пробелов до сих пор нет. Здесь стоит поразмышлять уже не об истории письма, а о том, как культурные традиции формируют наш стиль мышления, манеру излагать мысли, делать паузы и отделять одно от другого.Коротко

Юлия Александрова

Что к чему?

Что к чему? Всему свое время

Всему свое время Сомнение или одобрение: что означают знаки препинания

Сомнение или одобрение: что означают знаки препинания  Божественный огонь: всё о хурме

Божественный огонь: всё о хурме