Ошибочка вышла

Суть книги в целом отражена ее заключительной фразой: «...феномены эти могут быть сведены к действию вполне подавленного психического материала, который, будучи вытеснен из сознания, все же не лишен окончательно способности проявлять себя». Самое интересное в этой работе для обывателя – множество примеров, в которых часто узнаешь и свой, и соседский «психический материал», даже несмотря на обилие иностранного текста.

Фрейд считает, что такие ошибки, идущие из глубин подсознания, возникают из противодействия двух намерений, которые подавляют друг друга: одно из них – истинное (хотите сказать «какой резкий человек»), а второе нарушающее (говорите вместо этого «какой мерзкий»). То, что в итоге у вас «вырвалось», «само собой получилось» или «куда-то запропастилось», на самом деле – компромисс, достигнутый после борьбы вашей искренности с общественными нормами или условным долгом.

Как с помощью невинной оговорки и разных косвенных показателей обнаружить и объяснить намерения, о которых мы сами не подозреваем, – работа психоаналитика. Но понаблюдать за самим собой все же интересно. И полезно.

Описка (или опечатка) аналогична обмолвке. При очитке ситуация несколько иная: то, что читается, не является вашим собственным «продуктом». Поэтому вместо одной из конкурирующих тенденций здесь сенсорное возбуждение. Вполне ожидаемо, что студент во время сессии увидит на магазинной полке «халяву» вместо «халвы», а честолюбивый менеджер после повышения – «хвалу».

Действия «по ошибке» – еще одна услуга подсознания, помогающая выполнить желаемое вместо требуемого. Вещи, подаренные несимпатичными или неинтересными людьми, чаще других случайно бьются и теряются. По дороге в неприятное нам место мы чаще спотыкаемся и опаздываем, а иногда «ноги сами ведут» нас дорогим сердцу маршрутом. Далее по аналогии. Если у человека никудышная память на имена – возможно, его просто не слишком интересуют окружающие. Если вы неделю не можете выполнить обещание и донести чье-то письмо до почтового ящика – возможно, в глубине души вы относитесь к человеку хуже, чем вам всегда казалось?

Конечно, если все отклонения от идеальной схемы воспринимать как провокации подсознания, недолго стать неврастеником. Возвращаясь к речевым оплошностям: современный психобиолог, итальянец Альберто Оливерио (Alberto Oliverio) вообще утверждает, что каждому слову соответствует определенная двигательная схема мускулов речевого аппарата. Поскольку мы при разговоре «выбираем выражения» из всего словарного запаса со скоростью три слова в секунду, мозг может просто выдать не ту моторную схему.

И потом, есть же еще банальные механические оговорки, следствие усталости или напряжения: назвал трамвай троллейбусом, Валентиновича – Васильевичем, переставил в словах буквы – «бумащая горяга». Есть дислексия, которой страдает Джордж Буш-младший («Мы не можем позволить терьерам захватить нашу страну»); есть несовершенство грамматической структуризации языка – так было у Виктора Черномырдина («Вас там туда»).

Но Фрейд и не отвергал физиологических и психофизиологических причин ошибок. Просто его интересовали не условия их возникновения, а причина, по которой человек оговорился или ослышался именно так. С этой точки зрения повседневная ошибка действительно есть полноценный психический акт, со своей целью, формой и значением – иногда выходящим за пределы конкретного Я.

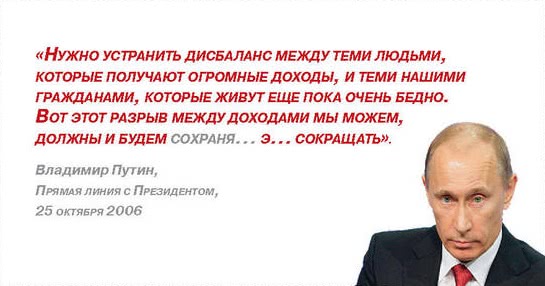

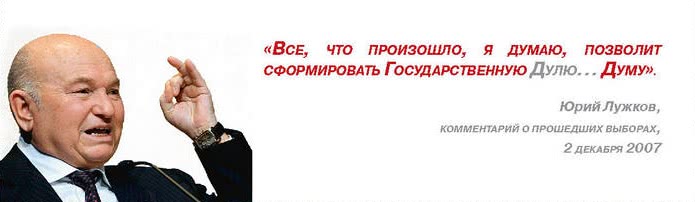

Не пытаться интерпретировать такие ляпы очень сложно. Тем более что истина в них, скорее всего, есть. Вот только адресовано это послание в первую очередь тому, кто его озвучивает. Так что когда и с вами вновь случится ЭТО – порадуйтесь вместе с окружающими и прислушайтесь: до вас дозвонилось ваше истинное Я. И оно точно знает, что вам надо поговорить…

Поколения мыслителей рассуждали об этом задолго до «ММ». Конструктивнее других высказался в XVII веке английский философ Фрэнсис Бэкон, который, среди прочих заслуг, подарил нам афоризм «Знание – сила». В своем трактате «Новый органон» Бэкон описал главные источники ошибок – четыре помехи для нашего разума, которые назвал идолами (или призраками) сознания. Именно они становятся препятствиями на пути к чистому знанию и правильному поведению на его основе. Сам Бэкон, кстати, единственным надежным источником познания считал опыт: наблюдение и эксперимент. Насколько реально оградить то и другое от идолов — вот вопрос.

Итак, по Бэкону, к ошибкам нас подталкивают идолы различного происхождения: призраки рода, пещеры, театра и площади.

За «идолы рода» нам стоит благодарить свою человеческую сущность: это особенности восприятия, свойственные только нам, ибо ум наш, «примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде». Философ относит к этим призракам влияние страстей и эмоций, пристрастное отношение к фактам (особенно к отрицательным доводам), неправильные представления, следующие из недостатка знаний. Мы любим упрощать, объяснять неизвестное по аналогии с известным и переоценивать значение необычных явлений. Мы судим по себе, а при оценивании других доверяем социальной норме, забывая, что все люди разные. Сюда же относится обыкновение объяснять свое поведение стечением обстоятельств («так получилось – что я поделаю?»), а чужие поступки – личными качествами («да он вообще по жизни такой»).

«Идолы пещеры» – это заблуждения отдельного человека, наши личные, родные «тараканы», которые вместе с нами росли, развивались и теперь представляют собой набор индивидуальных особенностей. Поскольку «пещера» у каждого своя, то и представления о мире свои: разные склонности, разные нормы, внушенные разными родителями. Это прекрасно. И это тоже почва для ошибок. «Библия предписывает воздерживаться от крови, ибо в ней находится душа, поэтому кровь переливать нельзя». – «Все, что касается понятия «секта», должно порицаться и уничтожаться». Оба этих утверждения ошибочны. А может, и вот это, третье – тоже. Но каждое из них сформулировано под влиянием «идолов» из разных «пещер».

«Призраки театра» вселились в души людей «из разных догматов философии… ибо сколько есть философских систем, столько сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры», – говорит Бэкон. К ним относится мода, пропаганда, суеверия, предрассудки и вообще все случаи, когда мы прибегаем к шаблонам и клише, передоверяем свою позицию авторитетам и сложившимся системам мышления. Считается, что каждому из нас в жизни отведены роли, которые мы играем, и ждем того же от других. И вопросы типа «А таков ли я на самом деле?», «Почему я к ним прислушиваюсь?», «Зачем мне чужой выбор?» приходят в голову не всем и не всегда.

Наибольшее опасение у Фрэнсиса Бэкона вызывали идолы, заключенные в слове – «призраки рынка (площади)», которые порождаются неправильным пониманием и употреблением слов и имен. Поскольку человек – существо социальное, «люди объединяются речью». А слова «устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум». Эти идолы имеют несколько разновидностей: названия несуществующих вещей («судьба», «вечный двигатель»), абстрагированные имена вещей существующих («свобода», «стабильность»), отождествление различных вещей («воздух» – одна из «четырех субстанций»)… Короче, то, что сегодня мы называем болтологией, Бэкон еще в XVII веке описал поразительно точно: «Слова насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям». Он вообще затронул тему взаимосвязи слова и мышления одним из первых. А ведь именно из этой взаимосвязи выросла вся политтехнология, паблик рилейшнз, журналистика и другие говорливые и – чего уж там – «насилующие ремесла». И именно они активнее всего культивируют для нас идолов из других групп.

Бэкон считал, что изгнание всех этих призраков позволило бы природе запечатлеть свою сущность в человеке, а человеку помогло бы смотреть на мир незамутненным и свободным взглядом. Такие люди есть. Но мало: у них часто бывают сложности с воспроизведением себе подобных, потому что окружающие либо травят их, либо воздвигают на пьедестал, либо считают идиотами. Так что их принадлежность к эталонному уровню свободы тоже весьма условна. Остальным преодолеть действие идолов нелегко. Более того, люди часто вступают в фанатичную борьбу с призраками одного типа и оказываются в безраздельной власти других…

По сути, все эти помехи отражают наше тяготение к стереотипам, в которых, в общем-то, при нужной дозировке ничего плохого нет, ибо именно они составляют фундамент любого знания, а впоследствии помогают нам сохранять свою картину мира относительно стабильной. Их часто ассоциируют с предрассудками: и действительно, после определенного момента познание посредством стереотипов становится «безнравственным», как отметил один из исследователей. Но в некоторых культурах находиться в рамках множества стереотипов жизненно важно. И в любых культурах – если вы, конечно, планируете жить хоть в какой-то социальной группе – необходим образ вашей общности, осознание четкой границы между понятиями «свой» и «чужой», «правильно» и «неправильно». А стереотипы – как раз то, что объединяет нас (и их) в стаи, позволяет в них успешно существовать и даже достигать общих целей. Хотя для современного общества пользы, объективной истины в этих установках зачастую мало: «Место женщины – на кухне», «Ислам – религия вражды», «Без высшего образования человеком не стать» – какая тут продуктивность? А ведь, по сути, все эти стереотипы – тот же эталон. Просто он принят для нереального, статичного мира. Но если срок человеческой жизни еще можно «утрамбовать» в эти «замершие мгновения», то для периода даже двух поколений такие рамки уже катастрофически тесны.

О религии мы говорим потому, что это первая система, в соответствии с которой человек попытался упорядочить окружающую действительность. И любая религия в принципе основана на противостоянии того же идеала и несовершенства, истины и заблуждения, поиске настоящего, правдивого. При этом истина и заблуждение друг друга могут не исключать, а дополнять, тогда как истина и ошибка не совместимы. Почему же заблуждение страшнее ошибки? Ошибка – результат действия, заблуждение – то, что за ней следует: это неверный взгляд на отклонение, принятие этого отклонения за образец. Это инерция, в которой дальнейшего порыва нет. А вот ошибка к истине приближает, сокращает путь к идеальному еще на одну попытку. В конце концов, именно из глыбы невежества и заблуждений вытесано все наше знание, которое мы имеем на сегодняшний день. И набившее оскомину «на ошибках учатся» имеет даже чисто прикладной смысл: метод проб и ошибок – вполне обычный ход научного исследования, который позволяет свести и пробы, и ошибки к минимуму с помощью гипотезы, метода и условий эксперимента. Хотя в этом же прикладном смысле совершенно избежать ошибок невозможно, даже если для этого и найдется самоуверенный безумец. Любое знание всегда вероятностно хотя бы на несколько процентов – если, конечно, не касается чисто теоретических, несуществующих объектов. В реальном же мире всегда есть некая «зона допущений», о которой никто ничего не знает точно. В ней промахнуться нельзя, потому что там просто нет эталонов – ни официальных, ни условных. От осознания этого сегодня, «когда наши корабли бороздят…», почему-то не опускаются руки, а наоборот – чешутся что-то предпринять или даже совершить.

Исследователи делят заблуждения на добросовестные и недобросовестные. Первые не осознаются и потому простительны, вторые – как раз из тех «дьявольских», в которых человек упорствует, возможно, признаваясь в этом самому себе, но не другим. Общее их название – ложь. Отсюда недалеко уже и до корыстной лжи, о причинах и последствиях которой говорится в других журналах и газетах. Для нас, думающих и в целом законопослушных людей, такие заблуждения опасны по одной причине: они нарушают условия эксперимента по имени Жизнь, навязывают сомнительные эталоны и вынуждают отказаться от «настоящих», искренних новых ляпов, промахов и оплошностей, делая нас статичными. Потому что мы меняемся, когда меняются наши ошибки.

Коротко

Юлия Александрова

-

Вот интересно, "судьба" - действительно, "несуществующая вещь", или это только мнение Фрэнсиса Бэкона? "Свобода" существует значит, а "судьба" - нет? Как так?

-

Тут проблема, по-моему, в том, кто как эту судьбу понимает. Если как предопределенность (а корень слова именно это подразумевает - "суждено", дескать, и заранее кому-то (а точнее - Кому-То) известно), то ее вполне можно считать несуществующей. Если как совокупность исходных условий - 50/50. То есть понятно, что у рожденных во дворце и в хижине жизнь, скорее всего, сложится по разным сценариям. А если уже как прожитую жизнь ("у него сложилась нелегкая судьба") - конечно, она существует. Только второй и третий варианты привязаны к объективной реальности , а первый - нет. Думаю, Бэкон именно его имел в виду, говоря про "насилие разума" :-)

-

Что делать в случае ядерной угрозы

Что делать в случае ядерной угрозы ¡No pasarán! (18+)

¡No pasarán! (18+) Биология надежды

Биология надежды