Муза из машины

И если поначалу доминантой было искусство, использующее технику в своих целях (скажем, совершенствование музыкальных инструментов требовало активной инженерной мысли), то сегодня и техника использует искусство, чтобы стать популярнее. Так появляется «смуля», в которую играют мои коллеги. Однако до сих пор моменты смешения художественности с технологичностью неожиданны, как пересечение параллельных прямых, вызывают и восторг, и осуждение. В основном потому, что в этом коктейле видится либо опасность потерять «полезность» в погоне за «красотой», либо соблазн паразитировать на возможностях техники, рискуя погасить «огонь, мерцающий в сосуде».

Искусство, в свою очередь, всегда находится в поисках нового языка, новых средств выразительности, а одно из отличий актуального искусства – «заимствование» из других сфер. Особенно сильна эта жажда эклектики в переходное эпохе. Футуристическая музыка 20–30-х годов ХХ века обывателем воспринимается как промышленный шум; композиторы же «рисовали» звуками машин, станков и оружия новый мир. Урбанизм и конструктивизм торжествует и в изобразительном искусстве той эпохи, и в манифестах поэтов, предлагавших «сбросить Пушкина с корабля современности». Сегодня стремление к новому выражается в синхронизации искусства с техникой, создании гибрида, от которого можно всего ожидать. Результат так и называют – гибридное искусство: это и видеоарт, и вебарт, и саундарт, медиаинсталляция, медиаскульптура и медиаландшафт, оптические инсталляции и даже геопространственный рассказ. За сложными названиями простая суть: смешать то, что еще не смешивали, показать то, что еще не видели.

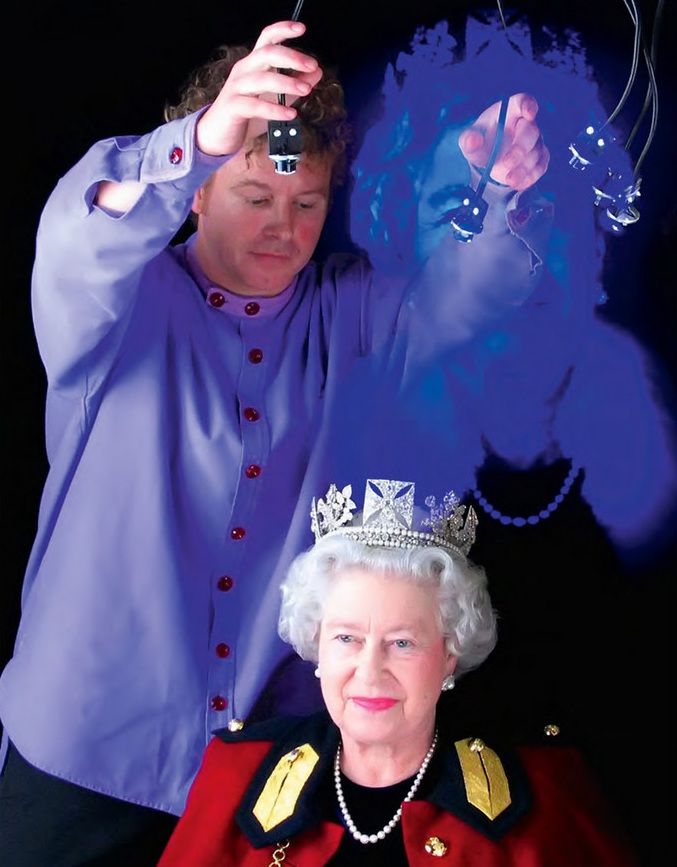

В качестве первого примера вспоминается самая узнаваемая голографическая работа последних лет – портрет Елизаветы II английского светового художника Криса Левина (Chris Levine). Он делает инсталляции из лучей прожекторов и лазеров, экранов, голографий.

За голографию, кстати (точнее, за изобретение и развитие голографического принципа), венгерский физик Дэнеш Габор (Dеnes Gabor) в 1971 году получил Нобелевскую премию. Когда-нибудь эта технология изменит скорость записи и принцип хранения информации, а пока она используется в устройстве дисплеев, а иногда и на сцене. Особенно интересно, когда персонажи-голограммы работают вместе с живыми артистами, – как это сделали Gorillaz с Мадонной.

Американца Джеймса Таррелла (James Turrell), который тоже работает со светом и пространством, можно назвать минималистом: его работы из серии Tall Glass (дословно – высокий стакан. – Ред.) состоят из светодиодов, меняющих со временем цвет. При этом кроме света (и цвета) вы не видите ничего.

Что такое музей в понимании обычного человека в возрасте старше трех лет? Это место, где много красивых, иногда интересных и не всегда понятных вещей, которые нельзя трогать, громко обсуждать со спутниками и снимать на телефон.

Уходить от этой модели заставляет скорость распространения информационных технологий, в противном случае традиционный музей рискует потерять связь с аудиторией. Вспомним один из законов Мерфи: «У самого интересного экспоната никогда не бывает таблички с названием». Он объединяет все неприятные моменты, связанные с недостатком информации в музее: трудно ориентироваться, не слышно экскурсовода, скорость передвижения группы не позволяет задерживаться у истинных шедевров. В крупных музеях помогает аудиогид, но такой способ нравится только аудиалам и дороговат для среднестатистического посетителя. В отличие от него, электронный терминал готов просветить любого: сенсорный экран расскажет об экспонате подробнее схемы или аннотации, позволит «покрутить» его компьютерную модель, ответит на вопросы, предложит маршрут по выставке. Эта «виртуальная экспозиция» вписывается в реальную, но сама по себе смысла не имеет – только обеспечивает доступ к специальным текстам или видеоклипам.

Помимо этого, музейные мультимедиа включают интерактивные киоски и столы, трехмерные виртуальные стенды, проекционные системы (дуэт интерактивной доски и ультракороткофокусного проектора) и даже симуляционные установки. Чаще всего они объединяются в комплексы: система-навигатор по реальной экспозиции, система-информатор, система-интерпретатор («Что имел в виду художник?»), система-иллюстратор.

И, конечно, мультимедиа с помощью света, звука, видео- и спецэффектов создают соответствующую атмосферу. Все это тоже было раньше – панорамы битв или макеты городов казались почти настоящими. Но бывают объекты, которые при всем желании в экспозицию не включить: слишком капризные в силу древности, чересчур громоздкие, безнадежно стационарные или вовсе не существующие – например, архитектурный проект, не дождавшийся воплощения. Здесь помогают программы, создающие виртуальные экспонаты – знакомая всем проекция, только сегодняшний проектор создает не плоскую картинку, а объем. Все это помогает и коммуникации между музеем и аудиторией, и расширению этой аудитории: для большинства из нас самая веская причина пойти на выставку – отзывы знакомых: «Там такое, такое!..»

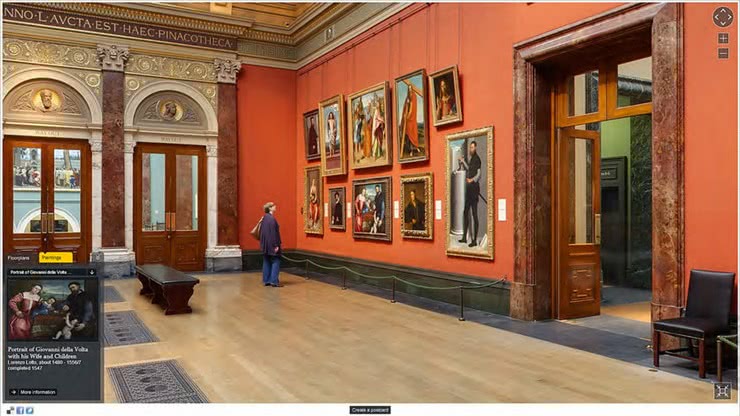

Во время виртуальной прогулки по лондонской Национальной галерее все шедевры можно рассмотреть в мельчайших подробностях

Во время виртуальной прогулки по лондонской Национальной галерее все шедевры можно рассмотреть в мельчайших подробностях

В Русском музее Петербурга уже более пяти лет развивается проект «Виртуальный филиал», который объединяет 96 «представительств» сокровищницы в России и за рубежом. Благодаря ему побывать в Русском музее может даже человек, который, возможно, и до Петербурга никогда не доберется. И еще чуть больше года здесь обживается дополненная реальность, которая развертывается при считывании QR-кодов мобильными устройствами. Это самое карманное и при этом массовое предложение прогресса музейным любителям и посетителям.

Для создания дополненной реальности нужна камера телефона или компьютера, а также программа, которая распознает информацию, и собственно QR-код. Гуляете вы по выставке, видите интересную картину, наводите на квадратик кода фокус камеры устройства, считываете его программой и, следуя указаниям навигации, получаете информацию – видеоролик, ссылку на статью, изображение. И она отличается от размещенной в той же «Википедии» – ее отбирают специалисты, ошибки исключены. Так ваш мобильник превращается в гида. К слову, этот принцип используется в некоторых странах для навигации в городе и даже на кладбищах: японцы и австрийцы начинают размещать QR-коды на надгробных памятниках. Прогулки с размышлениями о судьбах погребенных становятся познавательнее – правда, тут уже не совсем ясно, какая из реальностей дополняет другую.

Эту проблему – размытость границы, после которой польза прогресса становится сомнительной, – художникам и хранителям еще предстоит решить. Минусы увлечения современностью в консервативном музейном пространстве известны уже сейчас. Мультимедиа может нарушать атмосферу экспозиции или дискриминировать ценителей искусства по признаку компьютерной грамотности – а среди неорганизованных музейных посетителей, как мы знаем, процентов 70 составляют люди пожилые, не поспевающие за полетом технологий. Но главная опасность, пожалуй, – однажды мультимедиа может оказаться интереснее реальных объектов.

Благодаря новым разработкам сфера, тысячелетиями окруженная ореолом элитарности, больше не принадлежит избранным: имея вкус и навыки работы с компьютером, любой человек может стать героем выставки современного искусства. И это скорее хорошо, чем плохо, если не забывать: создать что-то уникальное машине не под силу без творческого импульса того, кто ее заводит.

Технологии

Юлия Александрова

-

по-моему, бояться нечего... высокое искусство всегда будет элитарным. инструменты меняются - не важно это кусок мела или высокие технологии, - талант и мастерство остаются.

Главное правило жизни в океане: никаких правил

Главное правило жизни в океане: никаких правил Когда сезонная миграция сильно ограничена: кондиционеры и как с ними жить

Когда сезонная миграция сильно ограничена: кондиционеры и как с ними жить Америка – духовная дыра, но так красиво!

Америка – духовная дыра, но так красиво! Неисчерпаемые ресурсы

Неисчерпаемые ресурсы