Жизнь по настроению

Дуракам – всегда счастье. Даже в Китае. Только там это называется «дао неделания». «Существует практическая неразличимость между универсальным пофигизмом Емели и мудростью дао, – пишет в своей книге “Чжуан-цзы и даос Емеля” философ Александр Секацкий. – Ровный и свободный становится безмятежным и безразличным. К ровному, свободному, безмятежному и безразличному не вторгнутся ни горе, ни беда, поэтому свойства его целостны и разум не страдает <…> …в книге Чжуан-цзы есть целая теория бесполезности, глубоко продуманная и не имеющая аналогов в других философских системах».

Вопреки принципам рассудка

Все знают, как полезно быть полезным, но никто не знает, как полезно быть бесполезным. Дерево растет, и его срубают на дрова. Ягода зреет, и ее кладут в варенье. Емеля не делает ничего, и его не используют. Выходит, наш дурак – философ? Именно так.

– Только в русской культуре существует различие между «истиной» и «правдой», – говорит петербургский психоаналитик Дмитрий Ольшанский. – Только для русского человека истина не всегда правдива, законы разума не всегда верны, а поступать согласно принципам рассудка не всегда правильно. Примером такого поведения и является русский дурак. Он вовсе не олигофрен, не человек с низкими когнитивными способностями, скорее, это человек, не вписывающийся в массовые представления о разуме, живущий по своей собственной правде и со своей системой координат. Часто это человек смекалистый, обладающий развитой интуицией, умеющий подмечать детали, которые ускользают от взгляда «умных», и на основании этих данных умеющий принимать правильные решения. Дурак более успешен именно потому, что не доверяет шаблонам поведения и не опирается в своих поступках на здравый смысл. Именно поэтому, с точки зрения массового обывателя, он выглядит дураком.

Кого же называли дураком на Руси? Однозначного ответа нет, а вот версий – множество. Одни полагают, что слово произошло от латинских корней, обозначающих некий деревянный предмет, нечто «твердое». Другие – что «дурак» обозначает третьего сына (вспомним про Иванушку, который всегда третий и всегда дурак). Некоторые, впрочем, убеждены: дурак – это четвертый сын. Первый – первак, второй – вторак, третий – третьяк, четвертый – дурак, то есть другой, следующий (может быть, именно в значении «другого», не такого, как все, а вовсе не глупого, дурак и предстает нам в русских сказках?). С этой гипотезой перекликается другая: дураками будто бы часто называли маленьких детей, чтобы отпугнуть от них злых духов, это имя считалось оберегом. Принцип такой: чем неказистей прозвище, тем меньше чертовщины покусится на дитя. Имя Дурак встречается в церковных книгах XIV–XV веков, и лишь с XVII века слово стало значить то же, что сейчас, – глупый человек.

И снова вопрос: что есть глупость? Отсутствие ума. А что есть ум? С одной стороны, это энциклопедический интеллект: катет короче гипотенузы, а Волга впадает в Каспийское море. С другой – знания, которые формируют мировоззрение и подход к жизни. Именно этот тип ума и развит у нашего «дурака».

Дурак международный

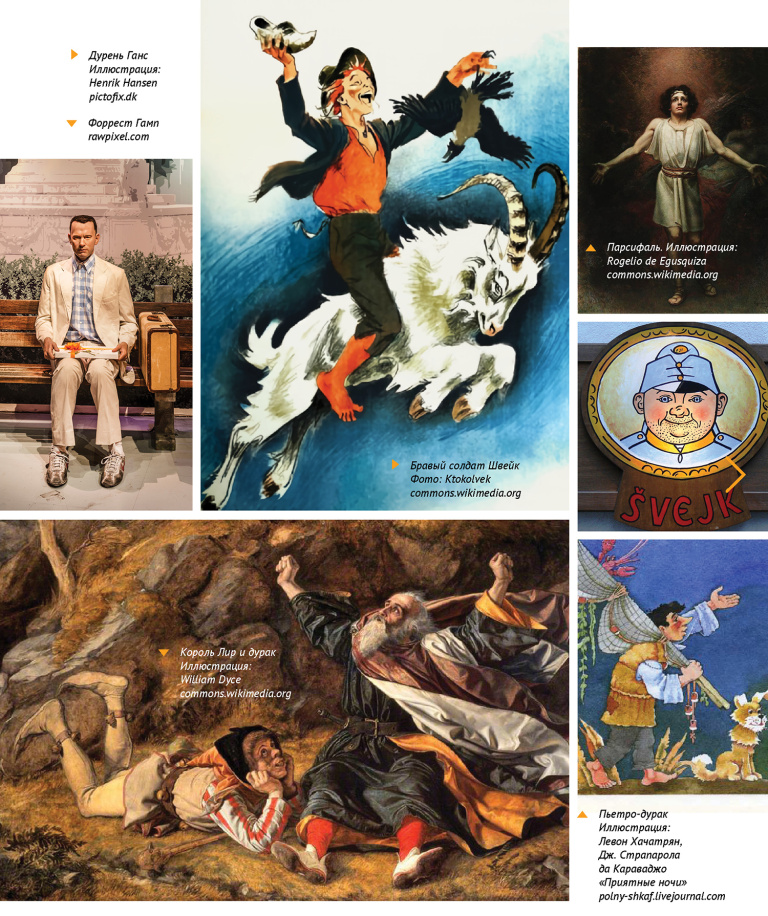

Полагаете Иванушку-дурачка чисто русской находкой? Как бы не так. Образ недотепы популярен и в европейском фольклоре. Ханс-дурень у немцев (кстати, даже имя Ханс или Иоханнес – «родственник» русского Ивана), Пьетро-дурак у итальянцев, Жан-идиот у французов. Как и русские, европейские дурачки – третьи сыновья в своей фамилии и успешные женихи королевских дочек.

Дурак, он же шут, – вообще одна из самых архетипичных фигур для многих народов. Это персонаж, соединивший в себе черты настоящего умалишенного с тем, кто только притворяется им. Часто это тип обличителя предрассудков, истинной глупости и злобы человеческих душ. В литературе – шут Шекспира, бравый солдат Швейк Гашека, в музыке – Парсифаль Вагнера, в современном кино – Форрест Гамп Уинстона Грума, Джим Керри в роли Стенли Ипкиса в комедии «Маска» и т. д.

Считается, впрочем, что никому так не люб образ дурака, как русскому народу.

– Я был бы осторожнее и не употреблял бы выражений типа «культ дурака» применительно к нам, русским, но определенная притягательность в этом образе, несомненно, есть, – считает философ Константин Зайцев. – Во-первых, дурак – это особый вид нестяжателя и простофили, который не использует данное ему в корыстных целях, а то необходимое, что ему нужно для счастья, получает даром, само собой, просто делая то, что ему хочется. Во-вторых, дураком на Руси зачастую приходится прикидываться, чтобы совесть не потерять, а то и голову. Что бы ни заставили делать деляги или начальство, сами они потом выкрутятся, а отвечать исполнителю, то есть «дураку». Вот тут совесть соврать и не даст. В обоих случаях дурак противопоставляется делаку, прохиндею, которые обставляют дела только себе на выгоду. Собственно, оснастка в виде дурака русскому человеку и нужна, чтоб не потерять душевной простоты, которая сама к счастью выведет.

Рассчитывай на «авось»

И все-таки дуракам у нас – счастье. Таков пресловутый русский менталитет. Но откуда он взялся? Понятно откуда – из географии. Суровой, русской. С мертвецки холодной зимой и испепеляющим летом, безнадежной осенью и страстной весной. Так же противоречив и русский характер.

Колыбелью российского этноса считается центр Евразии – равнина, обдуваемая всеми ветрами, засыпаемая снегами, не защищенная ни с востока, ни с запада. Здесь нет ни гор, ни морей, которые останавливали бы заморских «супостатов». Единственный путь – занять как можно больше места. Огромную территорию, в которой увязали бы любые «басурмане». Все это, по мнению географа и исследователя русского менталитета В. М. Волынкиной, породило так называемый интровертивно-эмоциональный тип психологии. Когда медленно запрягают, но быстро ездят, когда в тихом омуте – черти.

Проживая там, где зима длится полгода, русские выработали в себе недюжинную силу воли и редкое упорство в борьбе за выживание («что русскому хорошо, то немцу – смерть»). То же, впрочем, повлияло и на наш темперамент. Русские более меланхоличны и медлительны, чем «горячие» южные европейцы.

Добавьте к российским морозам скупость местной природы вообще и спасительное натуральное хозяйство во времена иностранной интервенции. Вы получите тягу русских людей к земле (вместо эффективного товарного хозяйства), привычку к патернализму (вместо самостоятельности), неприхотливость и неизбалованность (вместо высоких материальных запросов), терпение и послушание (вместо отстаивания своих интересов).

Заготовка дров, дореволюционная октрытка. oldchest.ru

Заготовка дров, дореволюционная октрытка. oldchest.ru

Но не забудьте приправить национальное «блюдо» практической направленностью ума и ловкостью – по тем же самым причинам. Своенравие климата заставило нашего человека рассчитывать на «великорусский авось», противопоставляя капризам природы капризы собственной отваги. Совсем как Иванушка-дурачок.

Жить в таких условиях, понятное дело, можно, но с неисчерпаемым оптимизмом. Что и оставалось русскому человеку. Именно эта национальная черта угодила в первую строчку рейтинга среди опросов россиян, проведенных журналом Reader’s Digest в 2001 году. Оптимистами объявили себя 51 % граждан России, пессимистами – лишь 3 %. В 17 других европейских странах в числе лидеров оказались постоянство и предпочтение стабильности.

А еще на менталитет влияет ландшафт. Вечные равнины породили в русских созерцательность, наблюдательность, вдумчивость, сосредоточенность и рефлексию. И феноменальную лень, сочетающуюся с феноменальным же трудолюбием (опоздать на работу, но задержаться допоздна). Выкрутасы погоды приучили не загадывать, обращать взор больше в прошлое, а не в будущее, быть осмотрительным, а не предупредительным, замечать следствие, а не ставить цель, выходить на прямую дорогу окольными путями. Русский человек стал крепок «задним умом». Еще черты нашего героя.

Широта русской души

За 57 лет покорения Сибири Ермаком до выхода Ивана Москвитина к Тихому океану Россия присоединила к себе 10 млн (!) км². Сравните: Колумб «удружил» Испанской империи всего 2777 тыс. км² (и то если считать Карибское море сушей), Эрнан Кортес – 2067 тыс., Франсиско Писарро – 1285 тыс.

Централизация породила в русском человеке веру: управлять этой бесконечностью может лишь божественное создание. А значит, этот Кто-то видит и правит всем и вся, так что думать самому не надо. Так появилась беспечность.

«Русская душа ушиблена ширью», – писал философ Николай Бердяев. Широта местных полей прямо пропорциональная широте русской души. Она легкомысленна и не бережлива (зачем беречь эту ширь – вон ее сколько). «От чувства, что наши богатства обильны и щедры, в нас разлита некая душевная доброта, некое органическое, ласковое добродушие, спокойствие, открытость души, общительность… всем хватит, и еще Господь пошлет», – пишет в своей работе «О России» русский писатель и философ Илья Ильин. Вот откуда великодушие русского человека.

Был и еще один фактор – православие. Оно взрастило вечную жертвенность нашей культуры, всепрощающую доброту. Отсюда и некоторая «женственность» русской души – опора на чувства, а не на разум. Жизнь по настроению, а не по дисциплине, смена его в какой угодно момент и реакция «плачем» и стонами на последствия такого поведения.

А еще наш человек верит в добро, которое победит зло. Не сегодня, так может завтра или в другой жизни. Но обязательно. Непременно. Кто-то. Но не я лично. Позиция нашего человека – безответственная. Может быть, поэтому нам так дорог образ Емели, который все получает «по щучьему веленью», лежа на печи?

Общество

Ольга Фадеева

Базаров.нет

Базаров.нет