«С ума посходили в своих городах»: как выжить в мегаполисе

Фото: Redd, unsplash.com

В городах сейчас живет больше половины населения нашей планеты – 4,2 млрд. По прогнозу ООН, к середине XXI века горожанами станут 66 % жителей Земли. Достоинства городской жизни перед деревенской незамысловаты – бытовой комфорт и более высокий уровень жизни: обычно в большом городе проще найти работу, получить медицинскую помощь и хорошее образование, там больше возможностей заниматься спортом и культурно отдыхать.

Если в Средние века условный европейский город L был опасным местом, где одна за другой вспыхивали инфекции и зашкаливала преступность, то сегодня в нем все по-другому: ровные дороги, чистая вода, полные магазины еды и одежды, аптеки и больницы, автоматизация на заводах и вообще множество благ цивилизации, доступных обычным людям. Только все это не спасло жителей от заболеваний, которые чаще встречаются именно в городах.

В 2019 году группа австралийских ученых из Университета Тасмании опубликовала большой обзор, посвященный специфическим заболеваниям мегаполисов. Это не новая работа в таком направлении, но австралийцы первыми попытались четко определить «городские ассоциированные заболевания» – urban associated diseases (UADs). При этом они сфокусировались на болезнях, которые либо возникли вместе с урбанизацией, либо связаны с городами очень тесно. Список немаленький: аллергия, астма, сердечно-сосудистые заболевания, рак, хроническая обструктивная болезнь легких, диабет, туберкулез, вирусные инфекции (одни человечество победило, а у других еще все впереди), атеросклероз.

ceufast.com

Эта тема подробно раскрыта в большом обзоре немецких ученых, опубликованном в 2017 году. Исследователи из Института Роберта Коха, Потсдамского университета и клиники «Шарите» обобщили множество данных о психическом здоровье горожан. Данные были собраны в разных странах, но друг с другом перекликаются. Исследования тревожных расстройств (включая посттравматическое стрессовое расстройство, дистресс, гнев и паранойю), которые проводились в Латинской Америке и Азии, выявили более высокие показатели в городах (по сравнению с сельскими районами). Та же картина с психотическими расстройствами (то есть психозами) в крупных городах Китая и Германии.

Датские ученые выявили вдвое больший риск развития шизофрении у людей, которые первые 15 лет жизни провели в крупном городе, по сравнению с теми, кто вырос в сельской местности. Французские ученые выяснили, что аддиктивные расстройства (проще говоря, зависимости разного рода) в их стране наблюдаются в основном среди молодых выпускников университетов, живущих в одиночестве в городах.Ученые из Университета Дьюка и Королевского колледжа Лондона в своей работе показали, что у городских детей выше вероятность заболеть шизофренией из-за низкого уровня социальной сплоченности и риска стать жертвой преступления. Исследование было опубликовано в 2016 году, но началось еще в 1994-м. Участвовало в нем более двух тысяч 18-летних подростков. Ученые учли все дополнительные факторы, которые могли исказить результаты, и даже после этого оказалось, что городские жители болеют шизофренией на 43 % чаще.

Еще одно интересное долгосрочное исследование проведено в Лондоне, в районе Камберуэлл. В 1965 году местные органы здравоохранения начали фиксировать все случаи психических расстройств и заболеваний. Десятилетия спустя психиатры подняли эти данные и выяснили, что заболеваемость шизофренией удвоилась: в 1965 году было диагностировано 11 случаев на 100 000 жителей, в 1965 году – уже 23 случая, при этом население почти не увеличилось. Исследование было опубликовано в 2003 году и во многом стало предпосылкой другой работы, в ходе которой группа немецких ученых из Гейдельбергского университета и их канадских коллег из Университета Макгилла изучили, как отличаются нейронные механизмы возникновения стресса у городских и сельских жителей.

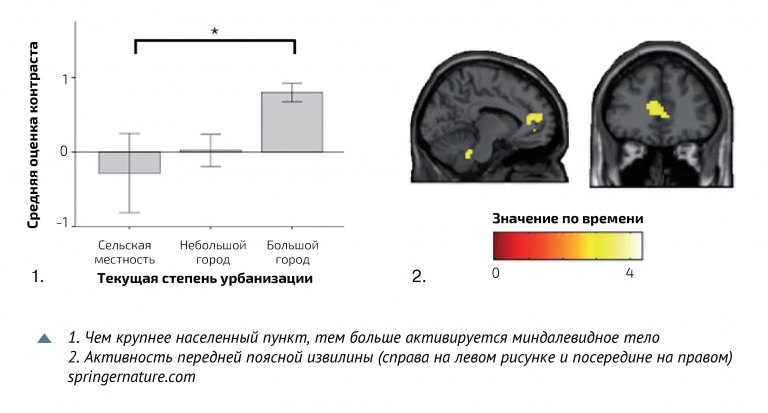

Исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию, которая позволяет увидеть, как ведут себя разные области головного мозга во время разных занятий. В эксперименте участвовали коренные деревенские жители, жители городков с населением более 10 000 человек и крупных городов с населением свыше 100 000. Всех подвергли стрессу: дали решать сложные арифметические примеры на время. Неизвестно, кто справился с заданием лучше, – скорее всего, процент людей с математическим складом ума был примерно одинаковым среди горожан и среди селян. А вот мозговая активность по-разному проявлялась в зависимости от группы.

У тех, кто вырос в городе, сильнее активизировались два важных участка лимбической системы: миндалевидное тело и поясных извилин. Те и другие участвуют в реакции на стресс, формировании и обработке эмоций, а неполадки там и там связаны с психическими расстройствами. Например, проблемы в функционировании миндалевидного тела приводят к тревожным расстройствам и депрессии, а у заболевших шизофренией в подростковом возрасте в области поясных извилин меньше серого вещества.Также ученые установили, что у тех испытуемых, кто вырос в городе, ослаблена связь между миндалевидным телом и поясной извилиной – тогда как в норме они должны «общаться».

Конечно, остается вероятность, что в группах горожан и селян людей объединяют еще какие-то факторы: возраст, семейное положение, образование и т. п. Или что их лимбическая система реагирует не на стресс от математики, а на что-то другое. Чтобы минимизировать такие погрешности, ученые провели еще несколько подобных экспериментов в разных вариациях и с другими испытуемыми. Результаты подтвердились: определенные участки головного мозга у жителей городов и деревень реагируют на стресс по-разному.

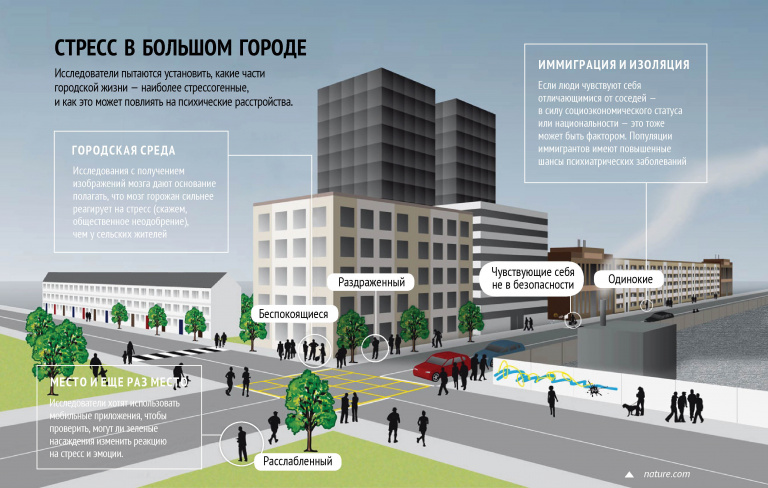

Почему мы свернули на стресс? Ученые предполагают, что продолжительный стресс повышает риск психических заболеваний – особенно у тех, кто предрасположен к ним генетически. То, что против человека обернулся такой полезный с эволюционной точки зрения механизм, – тоже следствие урбанизации. В природе стресс помогает выживать: угроза вызывает выброс гормонов (кортизола и адреналина), которые повышают уровень сахара в крови и гонят кровь к мышцам и легким – чтобы животное могло победить угрозу силой или технично удрать. Но в природе животные не живут в стрессе годами, поэтому он не подавляет их иммунную систему и не повышает кровяное давление. А люди живут. Не только в городах. Но в городах больше факторов, которые могут вызывать стресс.

Социальные факторы риска для психического здоровья в городах – низкий социально-экономический статус (когда у человека невысокий уровень образования и маленькая зарплата), низкий социальный капитал (когда человек чувствует себя никому не нужным и бесполезным), социальная сегрегация и дискриминация (например, принадлежность к этническому меньшинству). Проживание в бедных или неблагополучных районах тоже связано с более высоким риском ухудшения психического здоровья, особенно если и у родителей были такие же проблемы. Такая связь подтверждена в исследованиях эффектов урбанизации в Турции и Индии. Тем, кто живет в таких местах, труднее строить и поддерживать социальные связи, они чувствуют себя незащищенными и часто подвергаются насилию, что способствует повышенному травматическому воздействию с соответствующими последствиями для психики.

Социальные факторы риска для психического здоровья в городах – низкий социально-экономический статус (когда у человека невысокий уровень образования и маленькая зарплата), низкий социальный капитал (когда человек чувствует себя никому не нужным и бесполезным), социальная сегрегация и дискриминация (например, принадлежность к этническому меньшинству). Проживание в бедных или неблагополучных районах тоже связано с более высоким риском ухудшения психического здоровья, особенно если и у родителей были такие же проблемы. Такая связь подтверждена в исследованиях эффектов урбанизации в Турции и Индии. Тем, кто живет в таких местах, труднее строить и поддерживать социальные связи, они чувствуют себя незащищенными и часто подвергаются насилию, что способствует повышенному травматическому воздействию с соответствующими последствиями для психики.Представитель Университета Колумбии, эксперт по психозам Джеффри Либерман считает, что риск заболеть шизофренией повышен для мигрантов, которые тоже предпочитают селиться в городах: они часто не понимают местного языка и устоев, и связанный с этим стресс может стать катализатором заболевания. Хорошо, что я хотя бы мигрировала в пределах родной страны.

Джеффри Либерман, audible.com

Джеффри Либерман, audible.com

Повышать уровень стресса с негативными последствиями для психического здоровья может и сама по себе городская среда с ее шумом, светом и выхлопами. Команда немецких исследователей в 2012 году выяснила, что у тех, кого сильно раздражает дорожное движение, риск нарушения психического здоровья повышен примерно вдвое (в 1,8 раза у женщин, в 2,5 раза у мужчин). Прислушайтесь к шуму на улице: он вас точно не бесит? Искусственное городское освещение может влиять на циркадные ритмы и изменять режим сна. Этого недостаточно, чтобы обвинить фонарь под окном в своих ментальных проблемах, но он вполне может повлиять на выработку бесценного гормона мелатонина и стать фактором риска метаболических нарушений – а там недалеко и до ожирения, и до сердечно-сосудистых заболеваний, и до психических нарушений.

Фото: Avi Richards, unsplash.com

Фото: Avi Richards, unsplash.com

В общем, учеными накоплен немалый объем знаний о том, что недостатки городской жизни в какой-то степени связаны с психическими расстройствами. Но охватывают ли все эти исследования социальные, культурные, экономические различия городов и деревень, важные для здоровья? Учитывают ли, что и города на Земле очень неоднородны? Жители европейского города L и азиатского Х сталкиваются с разными проблемами со здоровьем. Чтобы действительно понять, как жизнь в больших городах влияет на ментальное здоровье, предстоит изучить все их факторы в совокупности, увидеть связь между ними. А чтобы понять, как это влияние сделать положительным, нужно провести еще много междисциплинарных исследований, которые помогли бы связать между собой архитектуру, городское планирование, эпидемиологию, географию, неврологию и социологию. И использовать эту связь.

Например, Юнус ван дер Валь из Университета Амстердама в своем исследовании, опубликованном в The Lancet Psychiatry в 2021 году, описывает историю вымышленной Джейн. Она живет в одиночестве в большом городе, в районе, где очень мало зелени, недалеко от оживленной дороги. Джейн мало зарабатывает и часто переживает из-за нехватки денег. Постоянный шум транспорта мешает ей спать, из-за чего наутро совсем не работает голова, а грязный воздух усугубляет ситуацию. В результате страдает производительность Джейн на работе, что ставит под угрозу и без того низкий доход. Девушка на грани депрессии, и наверняка у многих в этом районе схожие проблемы, что в совокупности может оказать негативное влияние на всех жителей. А вот если бы городские власти разбили парк между трассой и улицей Джейн, а также оптимизировали дорожную сеть, это помогло бы сократить уровень стресса, сделать воздух чище, а социальную ситуацию благоприятнее.

Американский социолог Рэй Ольденбург назвал такой шаг в решении проблемы «третье место»: это общественные или коммерческие пространства, где у жителей (в идеале – соседей по району) есть возможность неформально общаться. То есть, например, первое место – дом, второе – университет или рабочее место, а третьим может быть ботанический сад, библиотека, фермерский рынок и т. д. Такие места поощряют взаимодействие, помогают создавать чувство общности, избавиться от одиночества. Конечно, прежде всего человек должен сам осознать такую проблему и захотеть ее победить.

В 2021 году исследователи из Чикагского университета опубликовали работу, в которой утверждают, что в крупных городах как раз проще предотвратить риск депрессии и бороться с ней. Секрет в активной социализации. Авторы статьи напоминают, что в городе у человека больше возможностей выполнять одновременно несколько функций и на всех уровнях строить социальные связи. Если ты не только чей-то сотрудник и чей-то сосед, но и друг, товарищ по команде, приятель по клубу, сообщник по приключениям, и все это не в прошлом, а в настоящем, то сохранить ментальное здоровье проще. Не думаю, что мы с вымышленной Джейн – люди такого типа. Но нам в любом случае надо выходить из панельной скорлупы, искать третье место и верить, что когда-нибудь воздух, освещение, звук и даже дизайн нашего города L будут безопасны для психики.

Крупнейшие мегаполисы мира – агломерации Токио (с населением 37 млн человек), Дели (29 млн) и Шанхай (26 млн).Общество

Юлия Александрова

Где рождается лень?

Где рождается лень? Синдром беговой дорожки

Синдром беговой дорожки Вначале была точка

Вначале была точка О времена: как происходит упрощение русского языка

О времена: как происходит упрощение русского языка