Дятлы, гепарды и стиральная машина: суперспособности животных

Иллюстрации: Stephen Cornelius dribbble.com; lamiaa ameen, behance.net; ru.freepik.com

Способны ли животные вести наблюдение из укрытия, когда объект не находится в пределах прямой видимости? Знатоки тут же скажут, что для этого нужен перископ. И он есть у рыб! Например, у рыбки периоф-тальмус. Эти обитатели морских глубин, зарывшись в ил, выдвигают глаза на тонких стебельках, чтобы наблюдать за подводными хищниками и охотиться на добычу.

А еще каждый из нас хоть раз видел, как отряхиваются промокшие собаки. Примерно так же стряхивают с себя воду и другие млекопитающие, покрытые шерстью (тигры, панды, крысы). Математик Дэвид Ху из Технологического Института Джорджии (США) наблюдал за лабрадорами. То, как сушатся эти собаки после купания, легло в основу его работы, которую он опубликовал в журнале Science News.

Илистый прыгун (Periophthalmus). Фото: Klaus Stiefel, flickr.com

Илистый прыгун (Periophthalmus). Фото: Klaus Stiefel, flickr.com

Оказалось, собаки стряхивают с тела воду с определенной частотой, позволяющей максимально эффективно отбрасывать капли воды. Колебания животных он сравнил с «природным аналогом цикла отжима стиральной машины». При этом исследователь отмечает, что животные, стремясь просушиться, действуют намного эффективнее, чем наши «стиралки». «Если бы собака не могла стряхнуть с себя воду, ей пришлось бы использовать 25 процентов своих ежедневных калорий, чтобы согреть тело и избавиться от воды. Каждый раз, когда собаки намокают, они бы получали переохлаждение и умирали», – рассказал Ху в интервью Science News. Удалось установить, что есть некая закономерность, связанная с размерами животного. Чем оно крупнее, тем медленнее оно трясется. Мышь перемещает свое тело вперед и назад 27 раз в секунду, а медведь гризли – только четыре раза за то же время.

Фото: Eve, unsplash.com

Фото: Eve, unsplash.com

Но чем могут удивить человека обитатели морских глубин? Конечно же, реактивным движением! Понять принцип действия этого физического процесса несложно. Возьмите воздушный шарик, надуйте и отпустите… Он станет выписывать невообразимые пируэты, пока не сдуется. Из школьного курса нам известно, что реактивное движение – то, которое возникает при отделении от тела некоторой его части с определенной скоростью. С его помощью осьминог передвигается под водой. Он засасывает в себя определенное количество воды и с силой выталкивает ее наружу. По этому же принципу летают ракеты.

Осьминог. Фото: GETTY IMAGES, wsj.com

Осьминог. Фото: GETTY IMAGES, wsj.com

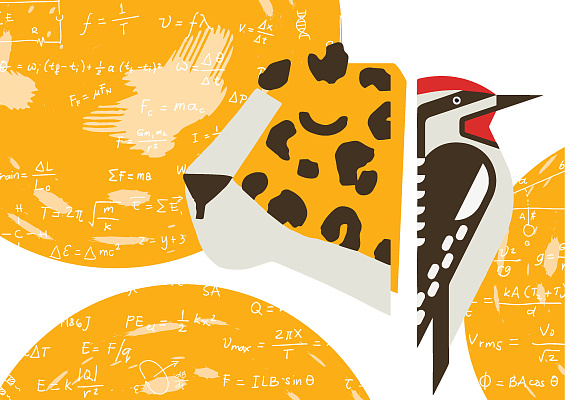

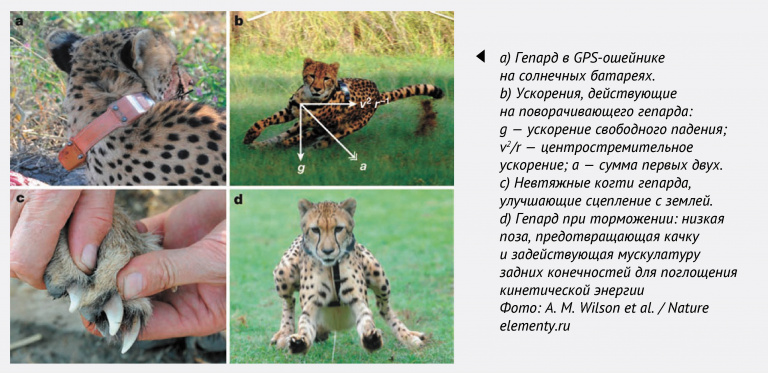

Проворны и быстры также дикие кошки, а движения бегущего гепарда можно сравнить со стрелой, выпущенной из лука. Кроме того, гепард обладает одним неоспоримым преимуществом: он способен быстро изменять направление бега на большой скорости. Гепард использует свои когти как шипы, цепляясь за землю и перекидывая тело, а его хвост играет роль руля, помогая удерживать равновесие на полном ходу. Голова у гепарда небольшая, с маленькими, широко расставленными ушами. Масса может достигать 65 кг, маневренный же хвост хищника вырастает до 80 см.

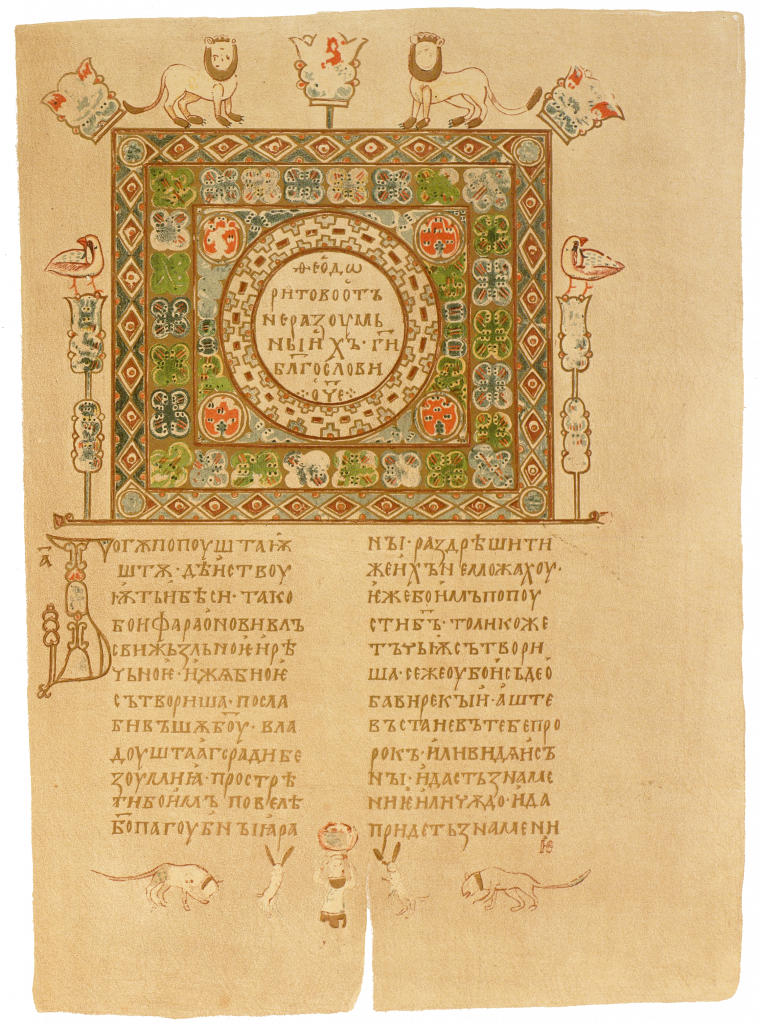

Охотничьи гепарды с ошейниками. Изображения на полях «Изборника Святослава», 1073 г. viewer.rsl.ru

Охотничьи гепарды с ошейниками. Изображения на полях «Изборника Святослава», 1073 г. viewer.rsl.ru

Но погоня за дичью – изматывающее мероприятие, поэтому преследовать жертву гепард способен не более 20 секунд, после этого в мышцах наступает кислородное голодание, и животное начинает быстро уставать.

Во времена Киевской Руси гепардов даже именовали охотничьими леопардами: славянские князья содержали целые группы одомашненных, прирученных к охоте гепардов. Эта дикая кошка была желанным подарком в высших кругах.

Само тело гепарда создано для быстрого бега: оно легкое, стройное, мускулистое, без отложений подкожного жира. Еще одна особенность – это его полувтягивающиеся когти, которыми он цепляется за землю во время движения, у других представителей семейства кошачьих когти втягиваются полностью. При необходимости гепард может развить скорость до 115 км/ч. Чтобы загнать жертву, он способен совершать восьмиметровые прыжки. Впрочем, хищники и добыча примерно равные соперники в борьбе за выживание. Некоторые представители семейства антилоп – импалы и газели – могут развивать скорость до 95 км/ч. Чтобы поймать свою жертву (а согласно наблюдениям, каждая вторая охота гепарда заканчивается успешно), хищнику нужно разогнаться молниеносно. Так что он «заводится» до 95 км/ч менее чем за три секунды – быстрее, чем реактивный самолет.

Леопард. Фото: Martin Harvey/Getty Images, thoughtco.com

Леопард. Фото: Martin Harvey/Getty Images, thoughtco.com

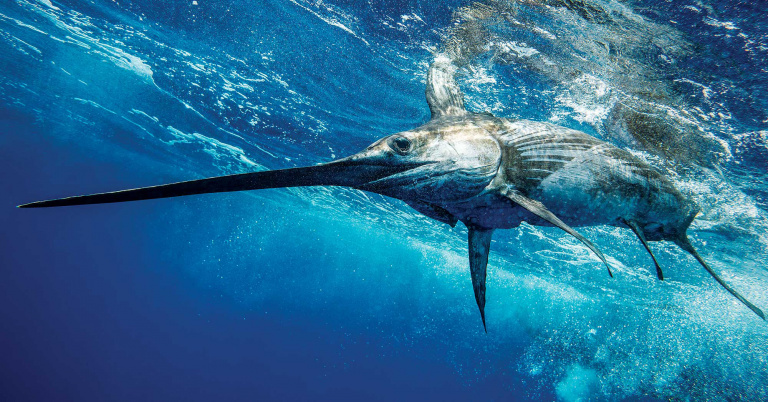

И знаете, кто быстрее гепарда? Рыба-меч! Она легко может развить скорость до 130 км/ч. В верхней челюсти рыбы расположена миндалина, выпускающая масло. Растекаясь вокруг рыбьей головы, масло снижает трение о воду и повышает скорость. Как можно догадаться, у гепарда такого резервуара нет, зато он может похвастаться своим скелетом, который действует как пружина. Примерно 60 процентов мышечной массы гепарда сосредоточено возле позвоночника. Он с силой растягивается и сжимается, увеличивая расстояние, преодолеваемое за один шаг, примерно на метр и позволяя ему преодолеть восемь метров за один прыжок. Мышцы гепарда сокращаются быстрее, чем у собаки, и в режиме торможения работают активнее, чем при ускорении.

Рыба-меч. Фото: Kevin Dodge, sportfishingmag.com

Рыба-меч. Фото: Kevin Dodge, sportfishingmag.com

Во время бега хищник опирается лишь на две конечности, а не на три, как при обычной ходьбе. Сразу двумя лапами животное и отталкивается. В момент погони гепард буквально парит над землей. Чтобы хищника не занесло на вираже, он, тормозя, приседает, прогибает спину и активно рулит хвостом. Такая поза позволяет сместить центр масс и сбросить кинетическую энергию. Выступающие подушечки и полувтягивающиеся когти на лапах обеспечивают зверю хорошее сцепление с землей.

На бегущего хищника действуют ускорение свободного падения, центростремительное и результирующее ускорения. Гепард наклоняет тело к земле в ту же сторону, что и поворачивает. Так он противостоит центробежной силе. Перед маневрами животное замедляется – в этом ему помогают цепкие когти и хвост. Если сделать петлю на полной скорости, то радиус поворота будет большой, а маневр займет много времени – так добычу упустишь. Поэтому спринтер саванны сначала сбрасывает скорость, а потом делает крутой поворот и решающий рывок.

Как только хищник совершает свой громадный прыжок, антилопа теряет преимущество.

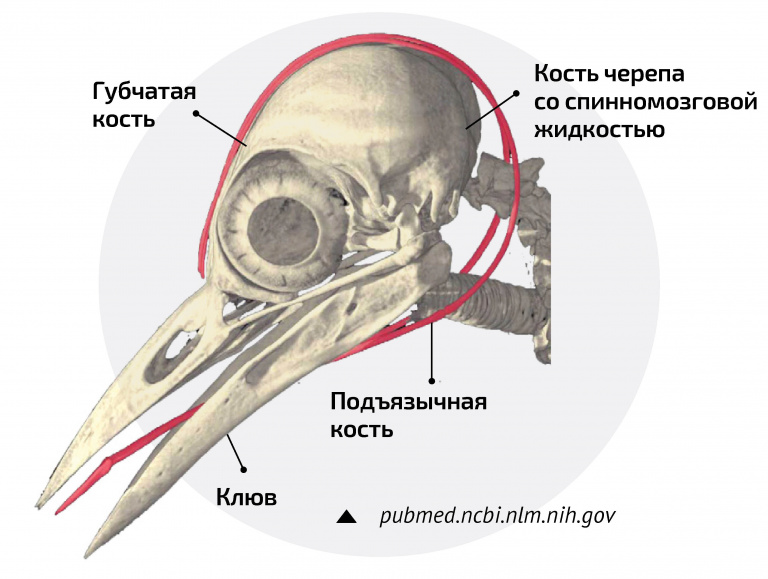

Но не только гепарды – сильные мира сего. Вряд ли вы задумывались, что свою «вершину эволюции» занимают и дятлы. Каждый день пернатые санитары леса долбят кору и сердцевину дерева. Обед у дятла обильный, чтобы утолить голод, одного муравья или личинки недостаточно. Прожорливой птице требуются сотни и тысячи насекомых в день. Например, зеленый дятел за день съедает порядка двух тысяч муравьев. Средняя скорость нанесения ударов дятлом – 20–25 движений за секунду. Общее количество ежедневных ударов – 8–12 тыс.!

Согласитесь, не каждое пернатое существо способно выдерживать перегрузки, связанные с долблением деревьев. Сама природа наградила дятла особенным клювом, способным внедряться в дерево и при этом не крошиться и не деформироваться. Почему же дятел не страдает от своей лесной «работы», а напоминает неутомимый отбойный молоток?

Группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли (США) провела компьютерную томографию головы и шеи птицы. Исследователи пришли к выводу, что в голове ее есть четыре структуры, которые поглощают механические удары (работа опубликована в журнале Bioinspiration and Biomimetics): твердый, но эластичный клюв, упругая подъязычная кость, область губчатой кости в черепе, и само взаимодействие черепа и спинномозговой жидкости для подавления вибрации. Зеленый дятел. Фото: Ryzhkov Sergey, commons.wikimedia.org

Зеленый дятел. Фото: Ryzhkov Sergey, commons.wikimedia.org

Впрочем, совсем недавно другие орнитологи – из Антверпенского университета – показали, что никаких «амортизаторов» в черепе дятла нет – просто внутричерепное давление во время удара у этих птиц намного ниже порога сотрясения мозга. Кто из них прав – сказать сложно, но все это в любом случае делает дятлов еще более удивительными существами!

Суперспособности животных вызывают неподдельный интерес, а где-то и зависть. Их органы чувств совершенны, а скелеты, кости, мышцы продуманы до мелочей. Человек со своим тщедушным телом, как говорится, и рядом не стоял. Впрочем, у Homo sapiens свое эволюционное преимущество – мозг, благодаря которому мы сегодня и можем изучать наших удивительных собратьев из дикой природы.Наука

Анна Кузьмина

Цивилизация без мозгов. Как муравьи построили идеальное общество на генах, гормонах и феромонах

Цивилизация без мозгов. Как муравьи построили идеальное общество на генах, гормонах и феромонах Сама Минамата. Самое крупное в истории отравление «диким капитализмом» и ртутью

Сама Минамата. Самое крупное в истории отравление «диким капитализмом» и ртутью «Золотые» купола

«Золотые» купола  Рыбы-счетоводы, кракены и другие подводные умники

Рыбы-счетоводы, кракены и другие подводные умники