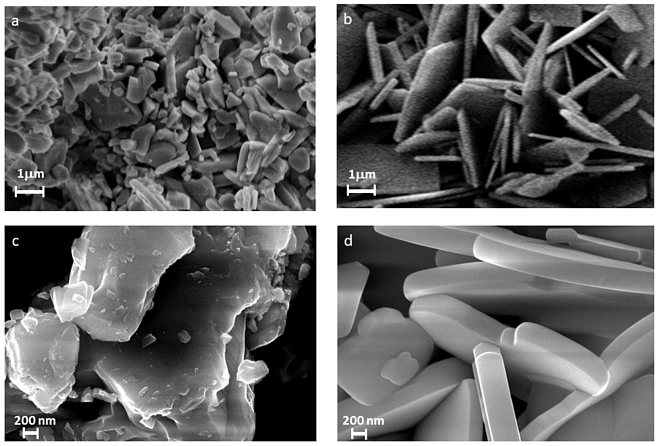

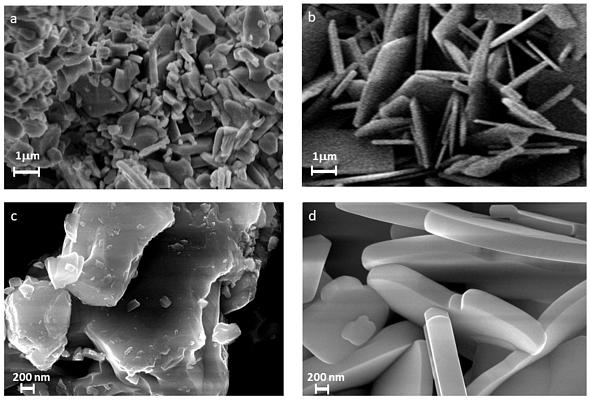

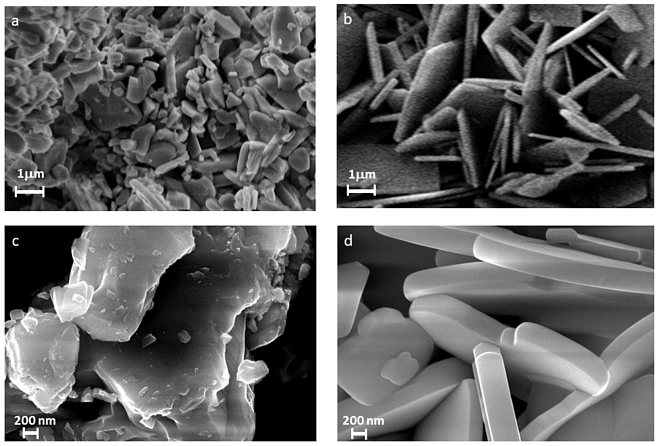

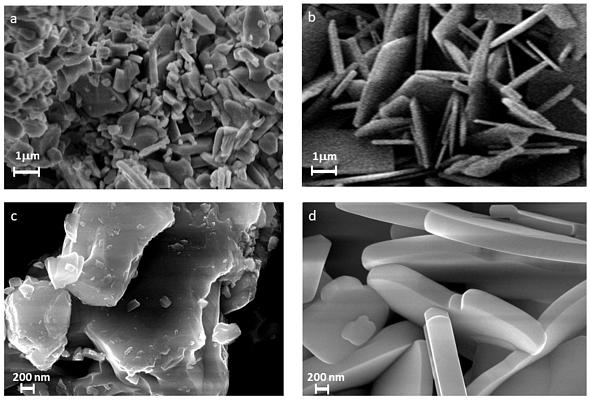

Микроструктура образца, синтезированного твердофазным методом (а, c) и методом расплавленных солей (b, d). Фото: Molecules

Со стоками в природную среду — водоемы и почву — попадают органические красители, которые широко используются в текстильной, целлюлозно-бумажной и фармацевтической промышленности. Эти соединения очень долго разлагаются и наносят вред экосистемам, уменьшая уровень кислорода в воде и оказывая токсическое действие на живые организмы.

Используемые предприятиями системы очистки не всегда справляются с такими загрязнителями, поэтому ученые ищут новые эффективные и экономичные технологии. В частности, для этой цели перспективны материалы-катализаторы, один из которых — оксид висмута, титана и ниобия. Эксперименты

показали, что под действием света и при механическом воздействии (при обработке ультразвуком) он запускает реакции разложения сложных органических молекул на безвредные компоненты. Однако до сих пор оставалось не до конца понятным, как структура этого материала и условия синтеза влияют на его активность.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета, вместе с коллегами синтезировали образцы слоистого оксида, содержащего висмут, титан и ниобий, использовав два разных подхода — твердофазный метод и более современный метод расплавленных солей. Это позволило сравнить, как условия синтеза влияют на структуру и каталитические свойства получаемого материала.

В рамках первого подхода исходные оксиды металлов растирали в ступке, затем высушивали, прессовали и прокаливали при температуре 900°C. Во втором случае материал получали методом расплавленных солей: смесь оксидов объединяли с хлоридами калия и натрия, растирали, прессовали и прокаливали при 800°C. Полученный порошок промывали горячей водой до полного удаления солей и высушивали. Такой подход позволил получить два образца оксида, содержащего висмут, титан и ниобий, с различной структурой и дефектностью, что впоследствии сказалось на их каталитической активности.

Материал, синтезированный твердофазным методом, оказался менее однородным по структуре и содержал больше дефектов кристаллической решетки — кислородных вакансий, чем образец, полученный методом расплавленных солей. Чтобы оценить, как эти различия влияют на каталитические свойства, исследователи протестировали оба материала в реакции разложения метиленового синего — типичного органического красителя, широко используемого в текстильной промышленности. Эксперименты проводили в трех режимах: под действием света (фотокатализ), под воздействием ультразвука (пьезокатализ) и при их сочетании (пьезофотокатализ).

Эксперименты показали, что под действием света образец, синтезированный твердофазным методом, разлагал около 84% метиленового синего за один час. Материал, полученный методом расплавленных солей, оказался менее активным — его эффективность составила примерно 46%. При обработке ультразвуком оба образца показали схожие результаты — 77% и 78% соответственно. Наиболее высокие значения были достигнуты при комбинированном воздействии света и ультразвука, когда степень разложения достигала 93% и 92% соответственно.

Ученые установили, что в случае образца, синтезированного твердофазным методом, суммарный эффект от фото- и пьезокатализа оказался ниже, чем простая сумма отдельных процессов. Это объясняется тем, что дефекты кристаллической решетки усиливают фотокаталитические реакции, но при этом ослабляют пьезоэлектрическое поле, формирующееся под действием ультразвука.

Напротив, для материала, полученного методом расплавленных солей, комбинированное воздействие света и ультразвука дало синергетический эффект, превышающий сумму фото- и пьезокаталитической активности. В обоих случаях ключевую роль в разложении красителя играли гидроксил-радикалы — мощные окислители, разрушающие органические молекулы до безопасных соединений.

«Ключевая идея нашей статьи — инженерия дефектов. Мы показали, что, управляя дефектами кристаллической решетки, можно направленно изменять каталитическую активность материала. Более того нам впервые удалось установить, что поверхностные дефекты оказывают противоположное влияние на фотокатализ и пьезокатализ, но при их сочетании возникает ярко выраженная синергия. Это открывает путь к разработке "умных" катализаторов, в том числе для очистки воды. Их свойства можно будет адаптировать к тем условиям, в которых они должны будут работать. В дальнейшем мы планируем развивать это направление, сосредоточившись на создании гибридных пьезофотокатализаторов нового поколения — материалов, которые смогут не только очищать воду, но и накапливать вырабатываемую при этом энергию. Мы также исследуем возможности масштабирования процесса и интеграции таких систем в реальные установки для очистки промышленных и сточных вод», — сказала профессор кафедры физической органической химии Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Зверева.

Результаты исследования,

поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале

Molecules.