Плавание на Марс

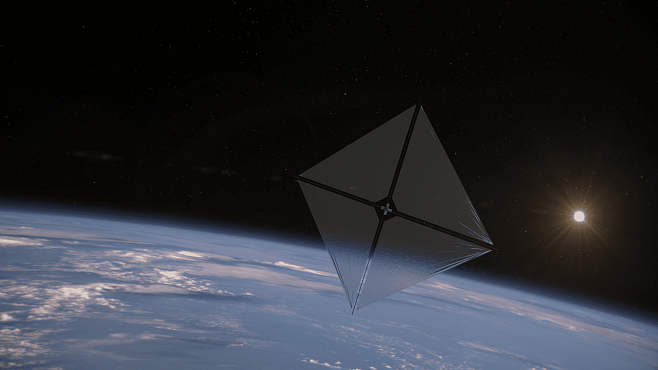

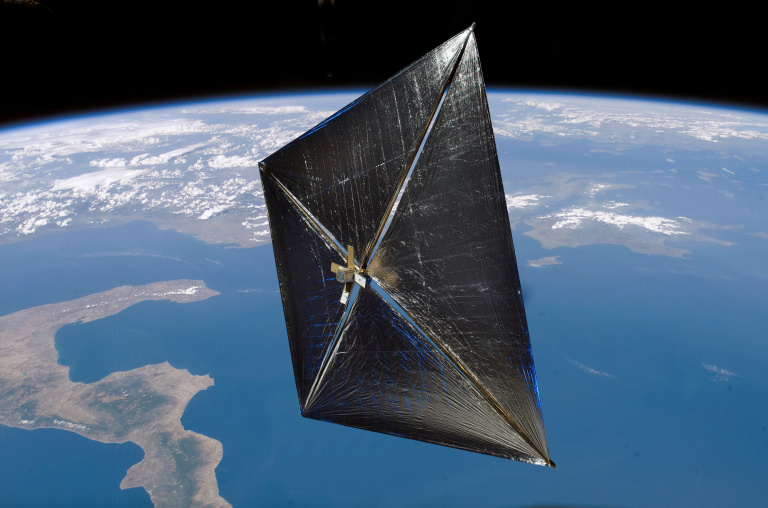

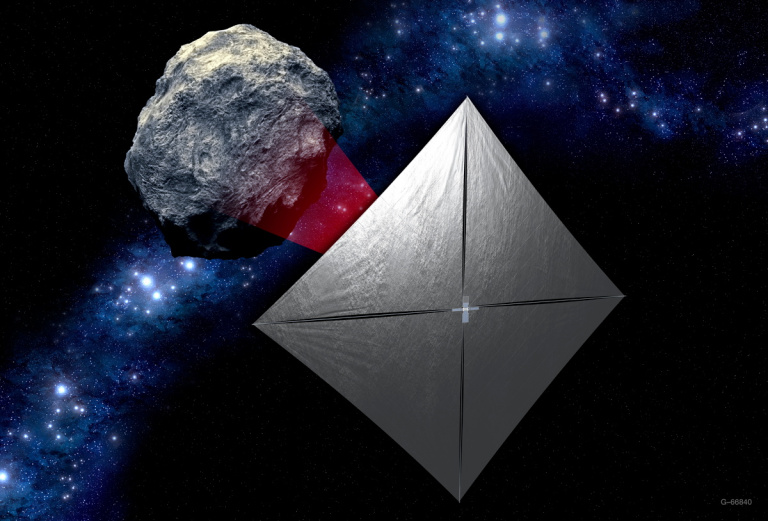

Солнечный парус в космосе, концепт. Фото: NASA / Aero Animation / Ben Schweighart, nasa.gov

Будущее подкрадывается к нам тихими шагами. В 60-е годы, когда человечество наконец-то перешло от наблюдения за космосом к его освоению и «человек шагнул в космическое пространство», произошел взрыв фантастической литературы на тему «тайн третьей планеты» и межзвездных путешествий. Знаменитый рассказ Артура Кларка «Солнечный ветер», написанный в 1963 году и рассказывающий о космической регате яхт под солнечными парусами, тогда был фантастикой. Сегодня фантазии «шестидесятников» воплощаются в жизнь.

То, что считалось невозможным, – перестает им быть. Мы и не заметили, как человечество вступило в новую космическую эпоху. А, между прочим, эксперименты по развертыванию «солнечных парусов» на околоземной орбите продолжаются уже более тридцати лет. Вот и в начале текущего 2024 года НАСА сначала успешно испытало солнечный парус, продемонстрировав 30 января сего года развертывание одного из четырех идентичных квадрантов паруса (его общая площадь после полного развертывания будет составлять около 80 квадратных метров), а потом и успешно запустило «солнечную» миссию в космос. 23 апреля 2024 года ракета Electron компании Rocket Lab, стартовавшая с космодрома в Новой Зеландии, доставила солнечный парус на орбиту высотой 966 километров. После проведения всех технических работ и отладки систем НАСА назначит дату развертывания солнечного паруса в открытом космосе. При этом не стоит забывать, что пионером в области «солнцелетов» был Советский Союз, а первой державой, добившейся хоть каких-то реальных практических результатов в области строительства солнечных парусов, стала Россия. Но обо всем по порядку.

Что такое «солнечный парус»?

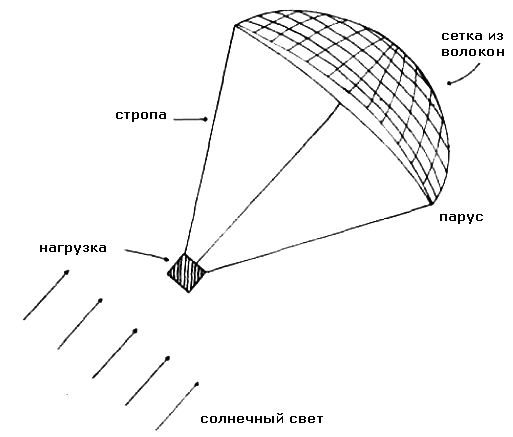

Как бы удивительно это ни звучало, особенно по отношению к космическому пространству, но принцип действия «солнечного паруса», под которым «наши космические корабли бороздят просторы Вселенной», и обычного полотняного паруса, придуманного многие тысячи лет назад еще в Древнем Египте, один и тот же. На Земле ветер дует и тем самым двигает вперед корпус корабля, в космическом вакууме же «дует» солнечный свет, оказывая давление на «солнечный парус» и тем самым двигая вперед орбитальный или межпланетный аппарат.

go2starss.narod.ru

Огромным плюсом «солнечного паруса» является тот факт, что он позволяет воздействовать на космический корабль без расхода рабочего тела. Фактически «повешенный» в вакууме корабль начинает двигаться только за счет того, что на него светит Солнце, при этом постепенно набирая скорость. Согласно теоретическим расчетам, максимальная скорость, которую может развить корабль на «солнечных парусах», может составлять до 20 % скорости света, то есть около 60 000 километров в секунду. В таком случае, путешествие до ближайшей к Солнцу звезды (Проксима Центавре), находящейся на расстоянии 4,246 световых лет, заняло бы от силы 20–30 лет (на топливных двигателях – 6300 лет), а на Марс можно было бы слетать во время летнего отпуска. Правда, на данный момент теоретическая скорость «идеального космического корабля на солнечном парусе» (массой 10 килограмм и отражающей площадью паруса 1 квадратный метр) составляет всего 0,05 % скорости света. Однако в июле 2010 года в ходе практических испытаний японский спутник под солнечным парусом «IKAROS» площадью 14 на 14 метров смог достичь максимальной скорости 1410 километров/час.

Солнечный парусник, разработанный Huppla Pasa TiscShipwrights Collective of Geonosis, gridworksenergy.com

Солнечный парусник, разработанный Huppla Pasa TiscShipwrights Collective of Geonosis, gridworksenergy.com

Так как же работает «солнечный парус»? Представим себе, что солнечный парус является идеальной отражающей поверхностью. Фотоны света «врезаются» в нее как металлические шарики в кусок жести, отдавая ему свой импульс. Научные журналисты часто сравнивают давление света на солнечный парус с давлением ножек мухи на руку человека или листа бумаги на поверхность письменного стола. В земных условиях подобное давление ничего не значит, но в космическом пространстве другие правила. В силу того, что внешняя космическая среда не гасит импульсы и в итоге они «накапливаются» – корабль начинает движение (и его уже сложно остановить). И поскольку «тело» корабля не встречает сопротивления, то скорость движения становится все быстрее и быстрее. Ускорение может проходить бесконечно долго, днями, месяцами и годами. Если первоначальное ускорение будет равно 1 миллиметр/секунду, то уже через минуту оно будет равняться 6 сантиметрам/секунду, а через час – уже 3,6 метра/секунду. За первые сутки полета скорость корабля на «солнечном парусе» может вырасти до 86 метров/секунду. Через полгода скорость достигнет отметки в 15,5 километра/секунду. Однако постоянное увеличение скорости космического корабля нивелируется обратным эффектом – по мере удаления от Солнца давление солнечного света ослабевает. Около нашей звезды оно будет максимальным, на границах же Солнечной системы – практически равно нулю. При этом считается, что солнечного света «будет хватать» для того, чтобы космический корабль развивал необходимое ускорение за малый промежуток времени только во внутренних границах Солнечной системы – до орбиты Юпитера. При этом интенсивность давления солнечного света снижается очень быстро – пропорционально квадрату расстояния от Солнца, то есть по мере увеличения расстояния, не в два, а в четыре раза меньше. Так, например, на орбите Меркурия давление света составляет 60 микропаскалей (то есть на каждый квадратный метр «солнечного паруса» оказывается давление 60 миллионных от одного ньютона), на орбите Земли давление света уже составляет всего 10 микропаскалей. Поскольку на земной орбите интенсивность солнечного света ниже, чем, например, в районе Меркурия, то у разработчиков «солнечных парусов» возникли две идеи: или сначала доставлять космический корабль к Солнцу и уже там ловить «солнечный импульс» в паруса, предавая тем самым кораблю максимальное первоначальное ускорение, или же пробовать разгонять запущенный с Земли «парусник» специальными лазерами, установленными на нашей планете или на Луне. Пока что оба предложения выглядят фантастическими. Например, знаменитый японский физик Митио Каку преисполнен пессимизма.

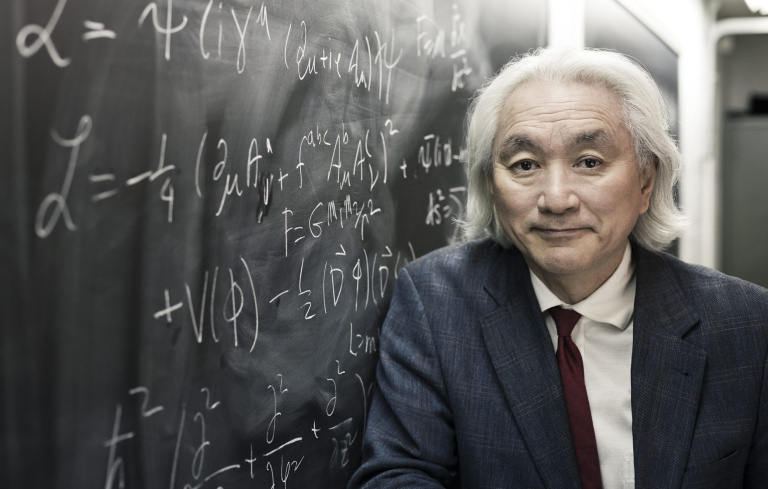

Митио Каку, spacegid.com

В своей нашумевшей книге «Физика невозможного» он утверждает, что подобное развитие событий, конечно, имеет место быть, но для этого потребуется «солнечный парус» площадью в несколько километров и работа тысяч и тысяч мощных лазеров, установка которых на Луне «экономически обречена». Поэтому сегодня для увеличения скорости космических кораблей и эффективности использования «солнечных парусов» есть только два пути: снижение тоннажа корабля, фактически превращение его в «буханку хлеба» (чем меньше, тем быстрее) и увеличение площади самого солнечного паруса, то есть запуск в космос «буханки хлеба» с парусом величиной с «боксерский ринг» или «половину футбольного поля». Поэтому вопрос путешествия человека на космических кораблях под «солнечным парусом» пока откладывается, речь идет только о научно-исследовательских миссиях. К тому же для превращения технологии «солнечного паруса» из экспериментальной в «регулярную» предстоит решить еще две проблемы. Первая их них – проблема космического мусора и микро-метеоритов, вероятность столкновения с которыми растет по мере увеличения площади «солнечного паруса», ведь если парус порвется во время путешествия, поменять его будет невозможно. Вторая проблема – и она главная – еще не разработан механизм торможения корабля, набравшего большую скорость благодаря давлению света. Правда, в 2017 году немецкий физик Клаудиус Грос, профессор теоретической физики из университета Гете во Франкфурте, разработал модель торможения корабля под «солнечным парусом» при помощи огромной, длиной в несколько километров металлической нити. Создаваемое ею магнитное поле позволит «зацепиться» за космическую пыль и затормозить по примеру того, как тормозит автомобиль на сельской каменистой дороге. Однако о каких-то практических испытаниях данной «системы торможения» пока говорить рано.

Клаудиус Грос, welt.de

От Кеплера до Горбачева

Первые мысли об использовании энергии солнечного света для космических путешествий история науки приписывает еще «первооткрывателю Солнечной системы», немецкому механику и астроному Иоганну Кеплеру (1571–1630). В письме Кеплера своему коллеге, итальянскому астроному Галилео Галилею (1564–1642) от 1610 года мы находим такие строчки: «Представьте корабли или паруса, приспособленные к небесному ветру, и найдутся те, кто бросит вызов даже этой пустоте». Чуть позже, в 1619 году, наблюдая за движением комет, Кеплер пришел к выводу, что солнечный свет может оказывать давление на физические тела, ведь хвосты комет всегда направлены по движению от Солнца, значит, находятся под воздействием светила. Спустя триста лет шотландский физик и основатель современной термодинамики Джеймс Максвелл (1831–1879) теоретически доказал (1873), что свет может обладать импульсом, который может передаваться другим предметам, оказывая на них давление. То есть тем самым доказал возможность реализации в будущем проекта «солнечного паруса». Практическое же доказательство существования давления света осуществил профессор Московского университета Петр Лебедев (1866–1912), проведя ряд физических опытов. Поскольку в земных условиях давление света крайне мало, а воссоздать в лаборатории настоящий вакуум очень сложно, Лебедев потратил очень много времени на свои эксперименты. Наконец в 1899 году одна из опытных конструкций Лебедева подтвердила его догадку о том, что свет является частицей, а значит, имеет и собственную силу, и собственный импульс, и может оказывать давление на окружающие предметы (квантовая теория света, то есть теория о том, что свет имеет двойную природу, обладая свойствами и частицы, и волны, была сформирована Максом Планком в 1900 году и доказана Альбертом Эйнштейном в 1905 году). Экспериментальная установка Лебедева состояла из легкого стержня, подвешенного на нити в колбе с вакуумом. К стержню с двух сторон были прикреплены своего рода весы – легкие металлические пластины, причем одна из них была покрашена в черный цвет, а другая была зеркальная. Стараясь освещать конструкцию равномерно, в определенный момент Лебедев зафиксировал, что пластины начинают вращать стержень, причем давление света на зеркальную пластину было сильнее, чем на черную. Сегодня мы понимаем, что черный цвет поглощал фотоны, а зеркало – отражало их, тем самым приводя в движение стержень. Значит, заключил Лебедев, солнечный свет может двигать с мест физические предметы. Опыт Лебедева доказал, что путешествия под «солнечным парусом» возможны. Хотя до начала космической эры оставалось еще более полувека.

Как это часто бывает – фантастика опережает современную науку. Еще в 1889 году писатель Жорж ле Фор и инженер Анри де Графиньи опубликовали роман «Вокруг Солнца. Необычные приключения одного русского ученого», главные герои которого совершают путешествие на Венеру при помощи космического корабля, оснащенного огромным зеркалом, отражающим свет Солнца и двигающим корабль вперед. Несмотря на то, что открытие Петра Лебедева еще не было сделано, массовое сознание уже приняло тот факт, что в космическом пространстве можно путешествовать на «солнечных парусах». Дело оставалось за малым – предложить работающую конструкцию. Это сделал пионер советского ракетостроения рижский инженер Фридрих Цандер (1887–1933). Основываясь на выводах Петра Лебедева, в своей заявке 1924 года, поданной в Комитет по изобретениям и открытиям, своей статье «Перелеты на другие планеты» того же года и в своем научном труде 1925 года «Проблемы полетов с реактивным двигателем: межпланетные полеты» Цандер описал устройство космического корабля под «солнечным парусом», который мог бы «ловить» солнечный свет при помощи множества «ультратонких» зеркал. По идее Цандера, ракета-носитель на жидком ракетном топливе должна была вывести на орбиту «сравнительно небольшое крылатое устройство» «наподобие аэроплана», способное передвигаться с помощью «солнечного паруса». Однако советские чиновники из Госкомизобретения сочли проект Цандера фантастическим и похоронили его. Вновь к технологии «солнечного паруса» инженеры вернутся только в 90-е годы XX века.

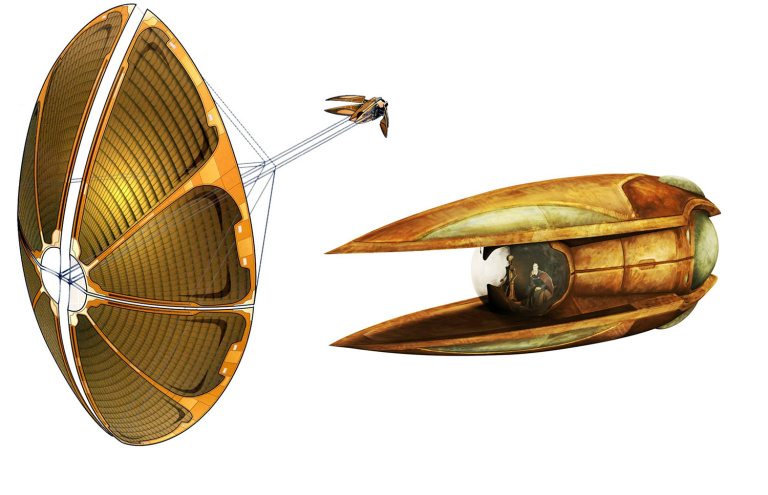

Солнечный парус. nasa.gov

Сегодня, в 2024 году, когда эксперименты с использованием «солнечных зайчиков» в виде «топлива» перестали быть экспериментами и стали реальностью, мы можем сказать, что уже тридцать лет живем в эпохе «солнечных парусов» и не замечаем этого. Все началось в 1989 году и было посвящено, как это ни странно, приближающемуся 500-летию открытия Христофором Колумбом Америки (1492). Американский Конгресс объявил о старте проекта «Регата», который предполагал к 1992 году устроить гонку до Марса на космических кораблях под «солнечным парусом». Для участия в проекте были выделены большие деньги, заявки подали ведущие космические державы мира – США, Канада, Великобритания, Италия, Китай, Япония и СССР. Однако по мере развития проекта страны-участницы начали сталкиваться с большими техническими трудностями, а общая стоимость «заплыва» в марсианской регате оказалась не по карману даже ведущим экономическим державам мира. Участники стали выбывать из гонки еще до ее начала. В итоге к 1992 году в проекте остался только один участник. Как бы удивительно это ни звучало, но довел свой проект до конца и вывел солнечный парус на орбиту только Советский Союз, которому не помешало ни поражение в холодной войне, ни экономический коллапс, ни свержение лидера страны Михаила Горбачева, ни развал государства на пятнадцать составных частей.

Космическая регата

В России «марсианская регата» была переименована в проект «Знамя-2», цели проекта поменялись. Теперь задачей «солнечного паруса» было не «плавание» на Марс, а освещение затемненных участков Земли, в частности территорий России, расположенных за полярным кругом, где добыча нефти и газа не прекращается даже с наступлением полярной ночи.

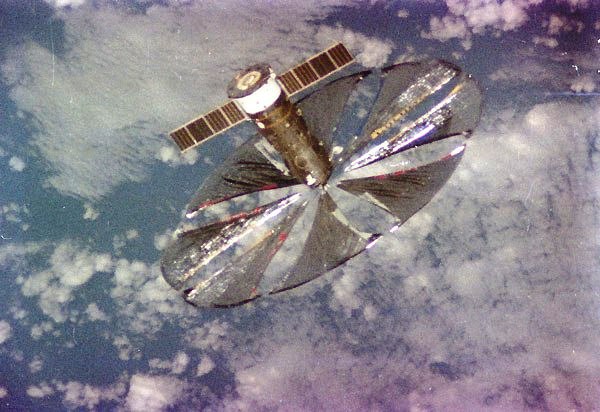

«Знамя-2» после развертывания с корабля «Прогресс М-15» 4 февраля 1993 г. Фото сделано с борта космической станции «Мир». Фото: РКК «Энергия», astronomy.com

В конце 1992 года космический корабль «Прогресс М-15» состыковался с российской космической станцией «Мир», экипаж которой помог установить на «Прогрессе» механизм развертывания космического паруса. После завершения работ произошла отстыковка «Прогресса» и после удаления корабля на расстояние 160 метров от станции «Мир» 4 февраля 1993 года произошло развертывание «солнечного паруса», диаметр которого составил 20 метров. При помощи «Знамени» отраженным солнечным светом была освещена ночная сторона планеты. Световое пятно имело диаметр около 5 километров, и его яркость была сопоставима с яркостью полной Луны.

В октябре 1998 года корабль «Прогресс М-40» вывел на орбиту проект «Знамя-2,5», развертывание которого должно было состояться в феврале 1999 года. Цель нового проекта была в создании семикилометрового «солнечного зайчика» интенсивностью 7–10 полных лун. Но, к сожалению, при развертывании паруса произошла ошибка, пленка «зацепилась» за антенну, и «зеркало» не раскрылось. После данной технической неудачи проект был прекращен, и «Знамя-3» так и не отправилось на околоземную орбиту.

Однако в том же 1999 году НПО имени Лавочкина приняло заказ от основанного еще в 1980 году американским астрофизиком и популяризатором науки Карлом Саганом (1934–1996) «Планетарного общества» на создание новой версии «солнечного паруса». Частные инвесторы планировали оснастить им «парусник» «Космос-1», который должен был «протестировать» возможность передвижения корабля под «солнечным парусом» в открытом космическом пространстве. Сам парус представлял собой 30-метровую зеркальную пленку, состоящую при развертывании из восьми разных элементов. Это была первая попытка в истории космонавтики вывести на орбиту космический корабль под «солнечным парусом». К сожалению, она провалилась. Вывод «рабочего тела» корабля на орбиту происходил немного экзотическим способом – с борта атомной подводной лодки «Борисоглебск» при помощи боевой ракеты «Волна». Пуск произошел 20 июля 2001 года из Баренцева моря. Сначала все шло хорошо, но в расчетное время аппарат просто не отделился от ракеты-носителя, и выход на орбиту не произошел. Российско-американский дуэт решил повторить эксперимент. «Планетарное общество» нашло еще 4 миллиона долларов на перезапуск. Пуск должен был быть вновь произведен с «Борисоглебска» и опять при помощи ракеты-носителя «Волна». Однако 21 июня 2005 года вторая попытка оказалась такой же неудачной, как и первая. На 83-й секунде полета первая ступень двигателя ракеты прекратила работу, в результате чего ракета вместо выхода на орбиту упала в океан. После двух неудач подряд «Планетарное общество» решило прекратить сотрудничество с российскими партнерами и действовать самостоятельно.

Однако наследникам Карла Сагана все же не удалось стать первыми, кто вывел бы корабль на «солнечном парусе» в космическое пространство. Их опередила Япония, которая 21 мая 2010 года смогла вывести на орбиту спутник IKAROS, оснащенный «солнечным парусом» из капрона, производства американского химического гиганта DuPont.

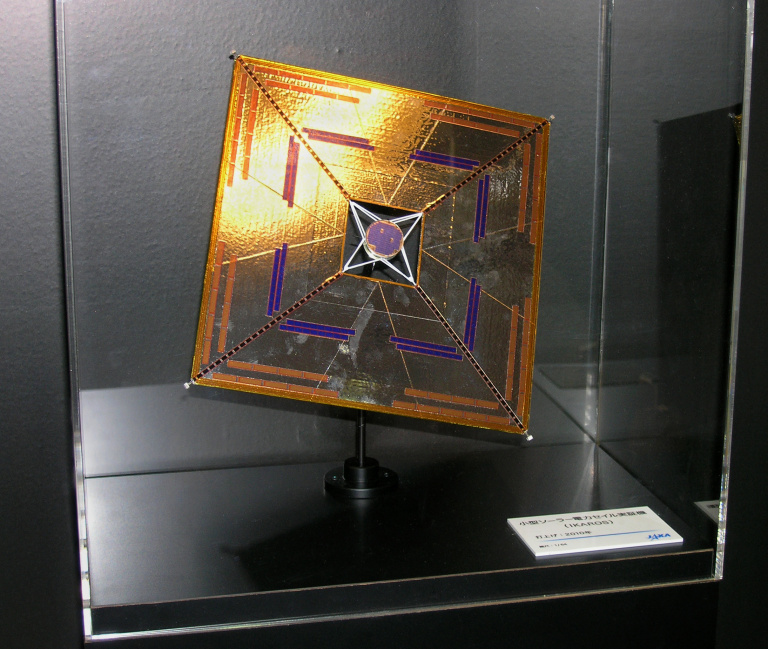

Модель японского межпланетного беспилотного космического корабля ИКАРОС на 61-м Международном астронавтическом конгрессе в Праге, Чехия. Фото: Pavel Hrdlička, wikipedia.org

Толщина паруса составляла 7,5 микрона, а внутри были прошиты «тонкопленочные солнечные батареи», предназначенные для генерации электроэнергии, необходимой для работы спутника. Площадь паруса составила 196 квадратных метров, а на его развертывание ушло 7 дней. После удачного раскрытия IKARОS отправился к Венере. В декабре 2010 года на Землю были переданы фотографии «сестры Земли». Связь с первым «космическим парусником» была потеряна в 2014 году. Стоит также отметить, что Японское агентство аэрокосмических исследований сумело опередить не только «частников» из «Планетарного общества», но и Илона Маска, чья компания SpaceX в 2008 году собиралась вывести на орбиту аппарат NanoSail-D, оснащенный «солнечным парусом» из металлизированного полимера площадью 10 квадратных метров. Однако ракета Falcon-1 не смогла справиться с поставленной задачей, при запуске первая ступень ракеты не отделилась, и спутник погиб.

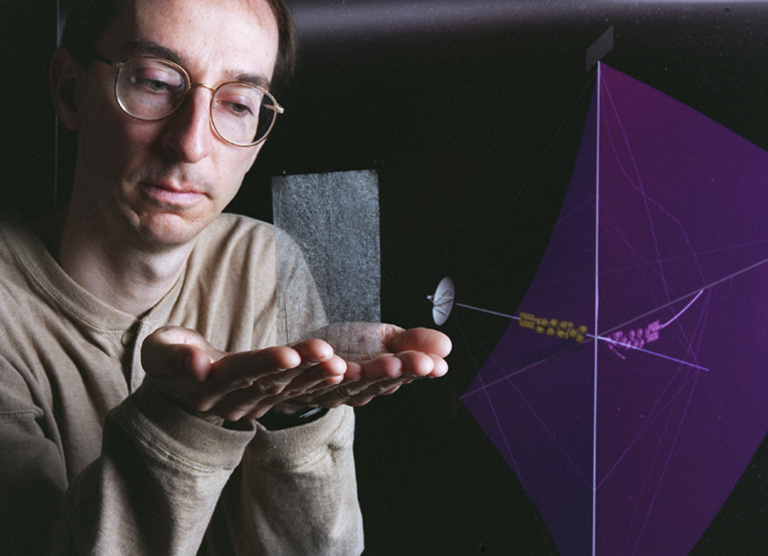

NanoSail-D. nasa.gov

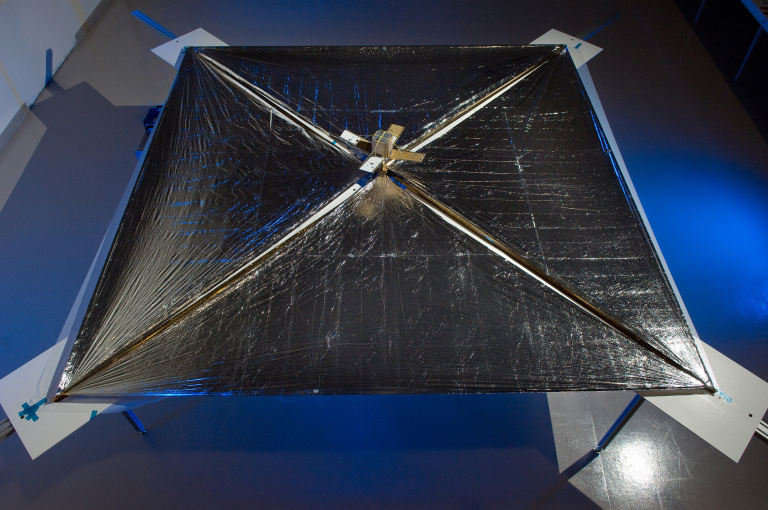

Заканчивая обзор кораблей под «солнечным парусом», стоит упомянуть и о двух успешных миссиях, все-таки осуществленных «Планетарным обществом». В 2015 году был выведен на орбиту аппарат LightSail-1. Задачей первой миссии была проверка механизма раскрытия «солнечного паруса», что и было успешно произведено. Однако из-за низкой орбиты «паруснику» не удалось поймать «солнечный свет» и попробовать «поплавать в космосе». В результате после 30 дней на орбите спутник сгорел в плотных слоях атмосферы.

В 2019 году на орбиту отправился уже LightSail-2, чья миссия считается одной из самых успешных в истории «светоплавания». «Тело» спутника представляет собой «кубик» размером 11 на 11 на 34 сантиметра. Микро-спутники формата «CubeSat» считаются самыми подходящими для «плавания» на «солнечных парусах», ведь чем меньше спутник, тем больше скорость. Площадь «солнечного паруса» составила 32 квадратных метра – «боксерский ринг». Парус соткан из металлизированного лавсана и имеет толщину всего 4,5 микрона. Читателю подобный материал может быть знаком по кадрам спасательных операций, когда жертв переохлаждения накрывают блестящим шуршащим «металлическим одеялом».

Near-Earth Asteroid Scout (NEA Scout) – это концепция миссии НАСА 2014 года по анализу, проектированию, разработке и запуску управляемого недорогого космического корабля CubeSat с солнечным парусом, способного встречать околоземные астероиды (NEA). space.com

Технологии

Сергей Шклюдов

Mister Mikoyan – главный по ням-ням

Mister Mikoyan – главный по ням-ням Дмитрий Менделеев. Не только химик

Дмитрий Менделеев. Не только химик