Все ходы записаны

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

- Telegram

Один из огромных плюсов американского кинематографа – попытка задокументировать и проанализировать любое мало-мальски значимое событие в своей собственной истории. Поэтому Голливуд производит так много байопиков о выдающихся личностях. И поэтому каждый крупный биржевой крах получил одно, а то и несколько художественных киновоплощений и кино-объяснений. Фильмов о биржевом деле наберется несколько десятков штук, и поэтому перед нами стоит задача выбрать из них наиболее достойные внимания. Фильмы, благодаря которым можно узнать механику того или иного кризиса, его причины и последствия. Фильмы, благодаря которым можно изучить такое явление, как «биржа», со всех сторон, а не только со стороны падения индексов и котировок. Так же стоит с сожалением отметить, что в российском кинематографе сектор «экономического кино» является практически пустым. Даже дефолт 1998 года до сих пор не отрефлексирован в отечественном кино.

1.

Уолл-стрит / Wall Street

1987 год, США

Режиссер – Оливер Стоун

«Уолл-стрит» – базовый «биржевой» фильм. Снятый на пике рейгановского капитализма левым и всегда оппозиционно настроенным к правящей американской элите режиссером Оливером Стоуном, фильм призван показать, что за фасадом нью-йоркского утра, где всегда яркое солнце, вкусный кофе и играет музыка Фрэнка Синатры, скрываются язвы финансового капитализма. В грязной подземке вперемешку с бездомными спешат на работу сотни тысяч клерков. У них одна задача – заработать миллионы долларов акулам Уолл-стрит. И у них одна мечта – «оказаться на том конце провода», то есть стать не тем, кто продает, а тем, кто покупает. И «новая американская мечта» позволяет «за 5 минут перевернуть все». «Дешевые деньги заполонили мир, страна катится в ад быстрее, чем при Рузвельте».

Оба главных героя – классическая пара для классического кинематографа. С одной стороны – это Гордон Гекко, античный герой «рейганомики», человек, который «за день делает столько же денег, как я за год». Он «сделал 23 миллиона долларов, когда ему еще не было и 40 лет». После выхода фильма в прокат имя «Гордон Гекко» стало нарицательным и вошло в американскую культуру так же плотно, как, например, имя «Джона Голта» – главного героя романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».

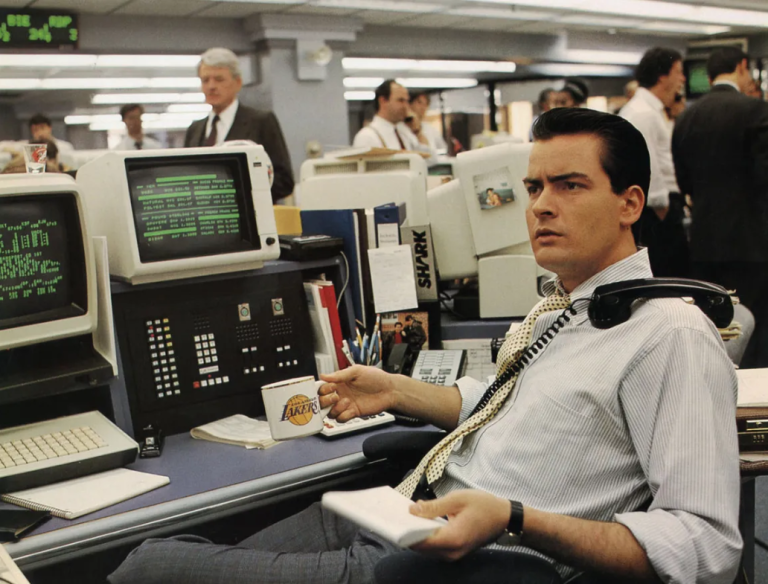

Гордон Гекко. filmaffinity.com

Гордон Гекко. filmaffinity.com

С другой стороны – Бад Фокс, «бедный, умный, голодный и хладнокровный брокер», чья цель – добиться тех самых «5 минут с Гекко» и изменить свою жизнь при помощи одной удачной сделки. И хотя Бад Фокс «зарабатывает 50 000 долларов в год», он «пролетарий финансового капитализма», ведь «40 % отбирают налоги, 15 000 долларов – плата за жилье, 400 долларов – хорошая обувь, плюс выплата за учебу, машину, продукты, три счета каждый месяц и еще деньги на одежду». В итоге неплохой брокер вынужден даже «стрелять деньги у отца» – рабочего на авиационном заводе. Понимая, что тяжелым трудом можно заработать только высокое давление, Фокс сдает Гекко инсайдерскую информацию об авиакомпании своего отца, где тот состоит еще и лидером одного из профсоюзов. Так герой становится на кривую дорожку финансовых преступлений, которая в итоге приведет его к моральному выбору: готов ли ты продать свою мать (точнее – своего отца), чтобы стать сказочно богатым, иметь лучшие дома, лучшие машины, лучших женщин и «не летать первым классом на Багамы, а иметь собственный самолет».

И молодой волк продает Гекко свою душу и начинает делать все, что ему прикажет его кумир, – шпионить, подтасовывать, мошенничать и воровать для него. Ведь «это делают все – торгуют инсайдерской информацией». А чтобы добиться успеха – нужно быть жадным и безжалостным. Недаром главные герои рассматривают игру на бирже как войну и без остановки цитируют «Искусство войны» Сунь-цзы – «бой должен быть выигран еще до его начала». И не зря рабочим названием фильма было слово «Жадность». Гекко постоянно читает проповеди. Его отец умер в 49 лет от инфаркта и оставил после себя кучу неоплаченных долгов. Гекко смог всего добиться сам, поставив во главу угла свою жадность. Никто не тянул его на своем горбу, никто ему не помогал, он «сделал себя сам». «Я не разрушитель – я творец. Жадность, которую я проявляю, – во благо. Жадность – это хорошо, жадность – это оправданно, жадность – способствует развитию духа соревнования. Жадность во всех ее проявлениях – к любви, к жизни, к знаниям, к деньгам – есть двигатель человеческого прогресса». После «Оды к жадности» мы понимаем, что Гекко – не скупой Гобсек или полоумный Плюшкин. Гекко – голодный волк, который хочет пожирать, завоевывать и жить полной жизнью. Он «ничего не создает, но он владеет». При этом Гекко вполне осознает, на каком рынке он трудится, и что он сам из себя представляет: «Америка стала страной второго сорта. 1 % населения Америки владеет 50 % ее богатства. Треть этих денег получена честным трудом, треть – по наследству, а треть – заработана на спекуляциях. У 90 % американцев нет сбережений. Я не настолько наивен, чтобы полагать, что мы живем при демократии, нами правит рынок». «Молодой волк» Фокс же ломается, когда Гекко прибирает к рукам авиакомпанию его отца. Сначала Гекко хочет «оптимизировать расходы» и спасти авиакомпанию, но, когда профсоюз упрямится – решает распилить ее на части и продать, выгнав персонал на улицу: «ценники проставлены даже на мусорные ящики». И тогда ученик предает учителя, хотя тот «дал ему работу, открыл все двери и показал, как получать информацию». В самый разгар конфликта между двумя главными героями, как «бог из машины», является налоговая служба и воздает всем по делам их… Гекко садится в тюрьму, а Фокс спасает компанию своего отца, спасает при помощи тяжкого и долгого труда. Моральные принципы побеждают принципы капитализма. «Хватит гоняться за легкими деньгами, пора создавать, а не продавать».

В 2010 году, как раз после очередного мирового финансового кризиса, Оливер Стоун выпустил продолжение своего культового фильма – «Уолл-стрит-2: Деньги никогда не спят». Действие фильма разворачивается в 2008 году, как раз в разгар кризиса ипотечного кредитования. Главный герой теперь – молодой брокер-идеалист, пионер водородного синтеза и ветроэнергетики и одновременно жених дочери Гордона Гекко. Стоит заметить, что, насколько жесткой и безапелляционной была первая часть фильма, настолько «ванильной» вышла вторая. Выйдя из тюрьмы после 8 лет отсидки, Гекко сначала окунается с головой в старую жизнь, но довольно быстро перековывается. Будучи чуть ли не единственным белым воротничком с Уолл-стрит, схлопотавшим реальный срок, Гекко «много размышлял» в тюрьме и стал своего рода «экономическим философом». В тюрьме он понял одну важную вещь: «В жизни главное – время, а не деньги».

Акула на пенсии выпускает книгу «Жадность: хорошо ли это?» и рассуждает о том, что именно жадность довела корпоративную Америку до коллапса, а банковскую систему до банкротства. «Мы в глубокой заднице, так как мы поколение трех НИ: ни денег, ни работы, ни доходов. Пока я сидел, жадность стала еще жаднее. Около 40 % прибыли Америки приносит финансовый сектор. Мы ничего не производим, мы крутим деньги по кругу, причем по преимуществу заемные деньги. Эта модель ведет в тупик. Спекуляция – не путь к богатству, это путь к банкротству». Но, несмотря на подобные проповеди, Гекко стремится как можно быстрее вернуться в игру, «хотя у него нет даже миллиона долларов». Поэтому главная его задача – помириться с дочерью и получить доступ к «закопанным в Швейцарии до лучших времен» 100 миллионам долларов, записанным им на имя дочери. Деньги нужны для спекуляций. Опытный герой четко чувствует тренд, поэтому из «быка» он превращается в «медведя» и начинает играть на понижение. «Медведи и быки делают деньги, а свиней режут». То, что ожидается «экономический Перл-Харбор», Гекко не волнует. Главное – снова вернуться в дело, отомстить тем, кто тебя посадил, ведь «в наше время мы разоряли, чтобы просто отомстить». Гекко открывает контору в Лондоне, но постепенно старческая сентиментальность берет верх. Осознав, что скоро будет дедушкой, Гекко возвращает 100 миллионов своей дочери (ведь он достаточно быстро превратил 100 миллионов в 1 миллиард долларов) и инвестирует в зеленые технологии, которыми бредит его будущий зять. Happy end.

2.

Операция «Колибри» / The Hummingbird Project

2018 год, Канада-Бельгия

Режиссер – Ким Нгуйен

Биржевая торговля – это не только акции и облигации, оглушительные крахи и миллионные бонусы, наркотики и женщины с заниженной планкой социальной ответственности. Это еще и высокие технологии. Фильм «Операция “Колибри”» как раз показывает технологическую сторону биржевой торговли. Действие фильма начинается в 2011 году. Главные герои – двое братьев, талантливый организатор Винсент и гениальный программист Антон, решают заняться нано-секундным финансовым инжинирингом и стать «самыми быстрыми в мире». В чем суть? Информация между серверами передается со скоростью 17 миллисекунд. Братья решают стать на одну миллисекунду быстрее – и предоставлять свои услуги брокерам со скоростью 16 миллисекунд (один взмах крыльев колибри). Ведь это автоматически ставит их клиентов в начало очереди и предоставляет им самые выгодные условия для продажи и покупки акций.

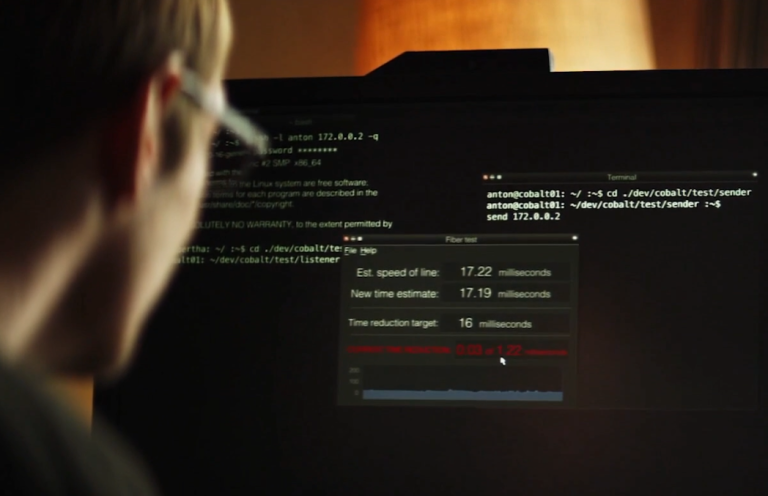

Кадр из фильма «Операция “Колибри”»

Кадр из фильма «Операция “Колибри”»

Можно купить фьючерсы на поставку лимонов от фермеров из Зимбабве быстрее всех (при этом ни фермеры, ни их лимоны не важны, важна только скорость заключения сделки о покупке лимонов). «Скорость заключения сделок стала настолько важной переменной в экономике, что использование более быстрых алгоритмов позволяет заработать миллионы долларов за несколько миллисекунд или обрушить рынок». В итоге начинается грандиозный проект на заемные деньги: проложить 10-сантиметровый оптико-волоконный кабель между электронной биржей в Канзасе и серверами Нью-йоркской фондовой биржи в штате Нью-Джерси. Между двумя точками – 1600 километров. Самый короткий путь между ними – прямая, ведь любой изгиб или поворот кабеля – это потеря скорости передачи данных. Впереди тысячи участков для бурения: леса, поля, реки, болота. «План безумный, но соблазнительный».

Слева направо: подрядчик Марк Вега, Винсент и Антон. filmweb.pl

Слева направо: подрядчик Марк Вега, Винсент и Антон. filmweb.pl

Кадр из фильма «Операция “Колибри”»

Кадр из фильма «Операция “Колибри”»

Рабочие, разбитые на 54 бригады, трудятся круглыми сутками, пытаясь пробурить прямой тоннель между участками. Ведь ни горы, ни национальные парки, ни общины амишей не должны останавливать прокладку кабеля. При этом у братьев «нет той чертовой миллисекунды», которой они торгуют. Ее еще предстоит добыть, пока прокладывается тоннель.

Кадр из фильма «Операция “Колибри”»

Кадр из фильма «Операция “Колибри”»

Вся стройка – блеф. Но блеф, который может выстрелить и принести победу. В итоге братьям все же удается добыть вожделенную миллисекунду, но они все равно проигрывают. Конкурирующая организация, которая инвестировала в радиорелейные вышки, сумела добиться скорости передачи данных в 11 миллисекунд, что позволило им «заработать первые полмиллиона долларов уже за 5 секунд». Кабели проигрывают вышкам. В итоге канал передачи данных, задуманный Винсентом и Антоном, все же заработал, но показатель скорости в 15,73 миллисекунды устарел в первый же миг работы. Все было потрачено зря… и деньги, и усилия, и здоровье. Однако, стоит сказать, что фильм «Операция “Колибри”», будучи страшно скучным по описанию, держит вас в напряжении все два часа экранного времени.

3.

Дефолт – 국가부도의 날

2018 год, Южная Корея

Режиссер – Чхой Кук Хи

Приятно осознавать, что не только американский кинематограф занимается проработкой финансовых травм своего государства. Основанный на реальных событиях фильм «Дефолт» скрупулезно реконструирует одно из ключевых событий в истории современной Кореи – национальное банкротство 1997 года. Как такое стало возможно и как сделать так, чтобы подобные события не повторились в будущем? При этом не будем забывать, что кризис в Юго-Восточной Азии, который взял начало в Таиланде, потом перекинулся на Индонезию и Гонконг, сожрав корейскую экономику, утянул на дно и молодую финансовую систему России, став одним из факторов дефолта 1998 года.

Фильм хорош тем, что, несмотря на несколько художественных линий: молодой брокер, который хочет стать богатым, играя против рынка; рабочий, трудящийся на маленькой посудной фабрике; молодая сотрудница ЦБ Кореи, которая лишь одна, кажется, понимает, что на самом деле происходит, – фильм практически по дням воспроизводит хронологию и симптоматику кризиса.

Слева направо: молодой финансовый аналитик Чон Хак, рабочий Габ Су, трудящийся на маленькой посудной фабрике, сотрудница ЦБ Кореи Си Хён. imdb.com

Слева направо: молодой финансовый аналитик Чон Хак, рабочий Габ Су, трудящийся на маленькой посудной фабрике, сотрудница ЦБ Кореи Си Хён. imdb.com

На уничтожение корейской экономики ушло примерно две недели: 5 ноября 1997 года Уолл-стрит рекомендовала всем американским инвесторам немедленно покинуть корейский рынок. Начался массовый сброс корейских активов и вывод долларов из корейской экономики. Инвесторы отказывали в пролонгации долгов и требовали «закрыть позиции». Стоило выключить кран с иностранными инвестициями, и бассейн стал быстро высыхать под палящим солнцем. Для поддержания курса воны (800 вон за 1 доллар) и создания «видимости стабильности» сеульское правительство тратило золотовалютные резервы страны на покупку валюты, примерно по 2 миллиарда долларов в неделю. Сокращение же запасов ЦБ грозило тем, что страна просто не сможет обслуживать экспорт/импорт и поддерживать функционирование государства. Это значит – национальное банкротство. Но запасы таяли с катастрофической скоростью, а вывод долларов осуществлялся быстрее, чем правительство успевало их купить. В итоге стало понятно, что наступление дефолта – дело 1–2 недель. 21 ноября должны были исчерпаться золотовалютные резервы страны, а 22 ноября – наступить дефолт. При этом правительство отрицало сам факт наличия кризиса, как потом до последнего отрицало переговоры с МВФ. Стоит запомнить, что в условиях кризиса любое правительство заинтересовано в сохранении стабильности, поэтому правительство всегда будет до последнего врать своим избирателям.

Стоит также отметить еще две важные особенности корейского кризиса 1997 года. Во-первых, до 80 % населения Кореи работало на предприятиях малого и среднего бизнеса. Если банки перестанут кредитовать бизнес – это грозит массовыми банкротствами и массовой нищетой. Компании разорятся, в магазинах пропадут покупатели, рабочим перестанут платить зарплату. Правительство же в условиях кризиса всегда спасает только крупных игроков (холдинги и банки), так как изъятие из системы этих элементов рискует обрушить всю экономику страны. Во-вторых, кризис в Корее случился аккурат за несколько недель до очередных президентских выборов (19 декабря 1997 года), победу на которых в результате одержал оппозиционный политик Ким Дэ Чжун, диссидент и правозащитник, более 30 лет боровшийся с корейскими военными режимами, переживший тюрьму, эмиграцию, похищение и покушение на жизнь. Корея проголосовала за него как за «антисистемного кандидата», как за альтернативу существующей элите страны. Однако, как потом выяснилось, когда правительство Кореи запросило помощи у МВФ, то Международный валютный фонд сразу же выставил предварительное условие – все три основных кандидата в президенты должны подписать «договор» о том, что в случае прихода к власти они не откажутся от долгов и будут четко и последовательно приводить в жизнь меры, рекомендованные МВФ. Условия сделки не должны быть пересмотрены. Так и было сделано.

Когда комиссия ЦБ стала разбираться в причинах кризиса, то глазам ревизоров предстала картина ужасающего бардака: перед выдачей кредитов банки не проводили никаких проверок кредитоспособности своих клиентов, выдавали кредитов больше установленного лимита, предоставляли «политически мотивированные кредиты», некоторые руководители банков принимали решения после консультаций с гадалками и астрологами, отчеты об оттоке инвестиций и разорении предприятий никто не читал. Лишь когда начались массовые демонстрации, рабочие стали избивать своих директоров, а сами директора кончать с собой, прыгая с крыш и мостов, правительство согласилось на переговоры с МВФ.

Первые неофициальные переговоры начались только 20 ноября, за два дня до предполагаемого дефолта. Предоставление финансовой помощи «международники» обставили целым перечнем жестких условий, которые предполагали реформу рынка труда, массовые банкротства, санации банков, повышение процентной ставки с 12 до 30 % и открытие корейского рынка для иностранного капитала. По сути, предлагалось продать страну с молотка. Позже МВФ обвинят в сговоре с американским правительством. Но сделать что-то уже было поздно. И в итоге 22 ноября 1997 года начался резкий обвал национальной валюты. Лишь немногие трейдеры-одиночки смогли распознать приближающийся кризис, закупить доллары и выйти из кризиса богачами. В конце фильма имеется сильная сцена, когда посреди всеобщего хаоса и разрухи молодой спекулянт вселяется в свой новый дом, а там в петле до сих пор висит труп предыдущего владельца, директора завода средней руки.

Cделка с МФВ практически превращала корейскую экономику в колонию США. Фото: Associated Press, wsj.com

Cделка с МФВ практически превращала корейскую экономику в колонию США. Фото: Associated Press, wsj.com

3 декабря 1997 года (за 2 недели до президентских выборов) была поставлена последняя точка в переговорах с МВФ. За 55 миллиардов долларов МВФ полностью взял на себя контроль над экономикой страны. Последовали массовые увольнения, а на городских афишах появилась социальная реклама об экономии воды и электричества. Фильм заканчивается титрами о том, что в будущем 1998 году количество безработных в Корее увеличилось до 13 миллионов человек, а количество самоубийств выросло на 42 %. Однако были среди всего этого кошмара и проблески надежды. По призыву нового президента граждане решили сами спасти свою страну и в итоге сдали правительству золотых украшений и валюты на 2,5 миллиарда долларов. Супруги жертвовали свои кольца, олимпийские чемпионы – свои медали. Собранные деньги были потрачены на оплату долгов компаний перед населением.

Фото: Herald DB, koreaherald.com

Фото: Herald DB, koreaherald.com

Когда через 20 лет в Корее случился очередной виток финансового кризиса, мы увидели, что вся предыдущая элита, устроившая кризис 1997 года, до сих пор остается у власти, они лишь поменялись креслами.

4.

Игра на понижение – The Big Short

2015 год, США

Режиссер – Адам Маккей

Фильм «Игра на понижение» обязателен к просмотру не только для экономистов и финансистов, но и для представителей самого широкого круга гуманитарных профессий, от политтехнологов до социологов. Основная мысль фильма состоит в том, что отрасль финансов – это хаос. Хаос, от участников которого не стоит ждать логичного поведения. Стриптизерша не может владеть пятью домами и думать, что все будет хорошо. В определенный момент она поймет, что не может платить сразу несколько ипотек, и окажется на улице. Однако даже в хаосе можно найти закономерности. Всегда найдутся люди, которые внимательно прочитают биржевую отчетность (хотя то, что написано мелким шрифтом, никто не читает) и поймут, что надвигается крах системы. А значит – начнут играть «на понижение», зарабатывая миллионы долларов на конце света.

Фото: Jaap Buitendijk/TT, svd.se

Фото: Jaap Buitendijk/TT, svd.se

Действие фильма начинается в 2005 году. Несколько групп финансовых аналитиков доходят до мысли, что вся американская экономика базируется на большой лжи и рано или поздно случится ее коллапс. И инвесторы, и широкие массы населения пребывают в уверенности, что рынок жилья (рынок ипотечного кредитования) будет расти вечно, ведь иметь свой дом – это основа американской мечты. Каждый американец хочет свой дом. При этом в большинстве случаев ипотечные кредиты выдаются «просто так», без гарантий, без обеспечения, без первоначального взноса. Выписанный в пятницу кредит – уже в понедельник перекупает крупный банк, так как рынок растет, и ничто не угрожает системе. Получить свой шикарный дом мог даже безработный. К тому же не просто получить – а еще выгодно перепродать. Пока весь мир утопал в эйфории, пока банки и пенсионные фонды скупали ипотечные облигации, пока надувался огромных размеров пузырь, лишь несколько чудаков и неудачников проповедовали о том, что скоро все рухнет. «Рынок недвижимости стабилен! Пузыри на нем единичны, а дефолты крайне редки. Нет причин для волнения», – заявлял глава ФРС США Алан Гринспен. А ведь за большинством ипотечных облигаций стояли крайне рискованные кредиты с плавающей ставкой. Как только в 2007 году большинство плавающих ставок вступит в силу – будет обвал. И огромное количество американцев лишится своего жилья. В силу вступят драконовские ипотечные ставки – 200 или 300 % годовых. Конечно, никто не сможет тогда обслуживать свою ипотеку… Рынки даже не подозревают, что происходит, а граждан волнуют «итоги вчерашнего матча или новая актрисулька, пойманная на наркотиках». Спекуляции с ипотекой с 2000 года выросли в 5 раз, подскочили цены на дома, а средняя зарплата не выросла. Получается, что дома – это не активы, а долги…

При этом рейтинговые агентства практически в открытую торгуют рейтингами, присваивая «мусорными» бумагами, сфабрикованными из необеспеченных ничем ипотечных кредитов, рейтинг ААА. Ипотечные же облигации столько раз упаковывались и переупаковывались, что объем ипотечных облигаций на жилье в 20 раз превышает количество реальных домов. Это и есть пузырь… Из рискованных кредитных облигаций делают новые облигации, попутно повышая их рейтинг. Из просроченного трехдневного палтуса делают рыбный суп и подают вам как изысканное блюдо.

Когда один из главных героев хочет сыграть на понижение и застраховать свои риски, выясняется, что на ипотечные облигации нет договоров страхования. Они просто не нужны, ведь рынок растет. Зачем страховать бессмертных от утопления? Когда «чудаки и неудачники» понесли в банки свои деньги, страхуясь от обвала рынка недвижимости, – на них смотрели как на умалишенных. Хотя если миллионы американцев не выплатят ипотеку, ипотечные облигации обесценятся, так как они «сделаны из дерьма». Главный герой обошел весь Нью-Йорк и накупил свопов на 1,3 миллиарда долларов. При этом на данный момент недвижимость на пике и героя считают безумцем и городским сумасшедшим. Но через два часа экранного времени, пополнив свои базовые экономические навыки, вы узнаете, что главный герой был прав. Кризис разрушил Уолл-стрит, вызвал волну массовых банкротств, как банков, так и страховых компаний, а в Европе здорово потрясло всех – от Исландии до Греции. Главный герой принес своему фонду прибыль размером 2,69 миллиарда долларов, просто играя на понижение против сошедшего с ума рынка. При этом банки знали, что в случае кризиса их спасет государство, поэтому продолжали выписывать себе гигантские бонусы и саботировать финансовую реформу. В итоге 8 миллионов американцев потеряли работу, 6 миллионов американцев потеряли свои дома, а ничего не изменилось…

Общество

Сергей Шклюдов

Как развернуть реки вспять?

Как развернуть реки вспять? Как Тит Титыч спекулировал

Как Тит Титыч спекулировал