Пшеница: мать нашей цивилизации?

Довольно давно земледелие появилось и в Амазонии, и в Черной Африке (так называют территорию к югу от Сахары). Однако сложные государства на протяжении основной части последних тысяч лет существовали там лишь точечно. Почему?

Авторы работы 2022 года попробовали ответить на этот вопрос и взглянули на ситуацию под другим углом. Какие сельхозкультуры возделывали те народы, которые рано освоили земледелие, но так и не вышли – за тысячи лет – за пределы вождеств? И какие культуры стояли у истоков цивилизаций вроде древнеегипетских и других ближневосточных? Сложившаяся картина оказалась весьма интересной – и довольно неожиданной.

Просто убавь воды

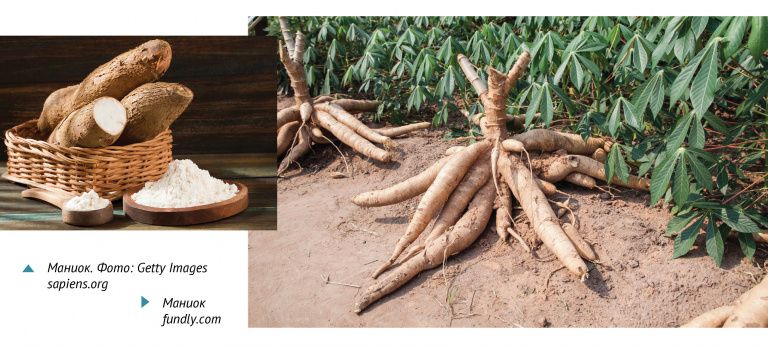

Очень многие ранние земледельцы легко и непринужденно переходили на корнеплоды: таро, ямс, батат, маниок (кассава). В Андах к этому списку добавилась картошка. Логика в выборе этих культур была очень серьезной: их урожайность весьма высока. И сегодня получить больше десяти тонн пшеницы с гектара очень сложно, а в большинстве стран типичная урожайность – 3–4 тонны с гектара.

В странах Африки и Латинской Америки, даже без особо интенсивного сельского хозяйства, батат и маниок дают 20 тонн с гектара. В таком «лобовом» сравнении становится непонятно, почему цивилизация не возникла в первую очередь на той же Новой Гвинее: ведь чем больше урожаи, тем проще ее строить. Меньшее количество людей может прокормить большее, а значит – больше свободных рук для других задач, вроде строительства и ремесел.

Хранение пшеницы, molemaster.com

Хранение пшеницы, molemaster.com

Однако 79 % веса сырой картошки – это вода. 77 % веса батата – она же. У ямса эта величина – 70 %, а у маниока – 60 %. Совсем иная картина со злаками. Пшеница – 13 %, рис – 12, кукуруза – 10 %.

В результате энергетически эти культуры совсем разные. В килограмме пшеницы – 13,69 мегаджоуля, риса – 15,23, кукурузы – 15,30 мегаджоуля. Разброс есть, но в целом цифры близкие.

А вот с корнеплодами ситуация совсем иная. Маниок-кассава – 6,7 мегаджоуля на килограмм, картофель – 3,22, батат – 3,60, ямс – 4,94 мегаджоуля на килограмм. Становится ясно: несмотря на формально большую урожайность корнеплодов, в них слишком много воды, чтобы делать сравнение на этом показателе.

Значение воды в них, однако, идет куда дальше, чем кажется. Чем больше воды в плодах, тем проще их потреблять насекомым-вредителям, грибкам и гнилостным бактериям. Да и перевозить их на заметные расстояния тяжелее: энергии на единицу массы приходится меньше. Вопрос транспортировки таких культур на большие расстояния мало кого беспокоит теперь, в эпоху моторного транспорта. Но первые цивилизации часто не имели даже колеса и тягловых животных (так, например, дела обстояли в Новом Свете). Ясно, что тут переноска урожая на заметное расстояние становилась очень энергозатратным мероприятием, которое проводили «на своих двоих». И тут важен был каждый мегаджоуль – а как раз их-то у корнеплодов и не хватает.

Если что-то тяжело хранить и свозить в одно место, то для него бесполезно строить большие амбары. А когда нет крупных хранилищ, сложнее идет становление городов – практически все древние ближневосточные города характеризуются как раз наличием зернохранилищ. Нет зерна – и хранить становится слишком тяжело. Кстати, внедрение на Новой Гвинее все того же риса проходило именно в рамках идеи «рис… легко хранить и перевозить, что поможет ликвидировать региональные и сезонные нехватки еды». Иными словами, дефицит легко хранимой и перевозимой культуры воспринимался как проблема даже в XX веке – когда, казалось бы, такие вопросы легко решаются простым импортом.

Белок: еще один ключ к разгадке

Остаются вопросы. Среди злаков пшеница выглядит бледно: на 10 % меньше энергии, чем в килограмме риса, еще больший разрыв с кукурузой. Почему же успех именно «пшеничных» цивилизаций исторически самый осязаемый? Начав с узкой полоски земли в Леванте, они заняли основную часть Евразии, а затем и Новый Свет с Австралией участь сия не миновала. Неужели это случайное везение?

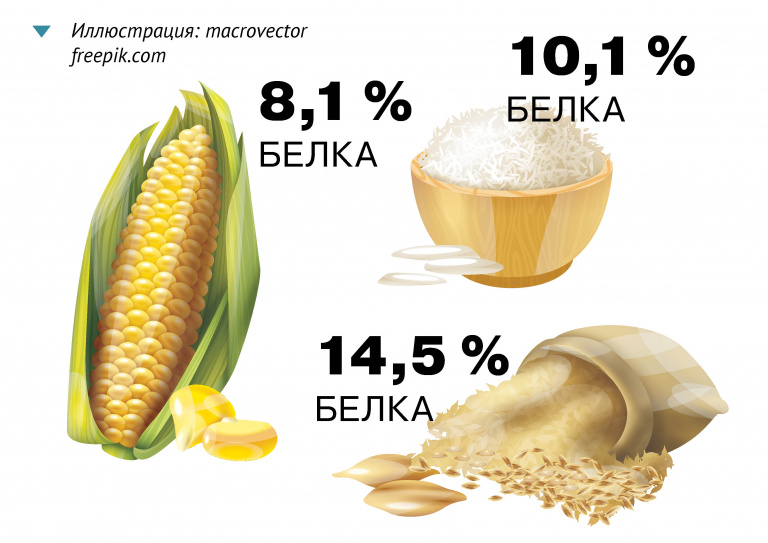

Однако если взглянуть на содержание белка в разных культурах, картина серьезно меняется. Именно пшеница содержит 14,5 % белка (здесь и далее – процент от сухого веса, уже без воды). В рисе белка только 8,1 %, да к тому же в нем еще на 11,2 % больше энергии на килограмм веса. То есть наедаются рисом быстрее, а вот белка при этом получают чуть ли не вдвое меньше (при одинаковой калорийности порции). Для кукурузы ситуация чуть лучше: белка там 10,1 %. Но все равно разница с пшеницей заметная: тот, кто питается в основном кукурузой, получает на десятки процентов меньше белка, чем тот, кто «базируется» на пшенице.

Это очень важная деталь для ранних неолитических обществ, потому что растительная пища часто была чуть ли не единственной, доступной на регулярной основе. В палеолите средний рост европейцев-мужчин составлял 179 см, а сразу после перехода к земледелию (в неолите) упал до 166.

Одна из важнейших причин – не просто недостаток калорий, но, в первую очередь, дефицит белка. Охотники-собиратели получают из мяса примерно половину своей энергии. Земледельцы первых тысяч лет часто не получали из этого источника и 10 % таковой. Попросту говоря, они подолгу находились на грани выживания. Рост, как правило, снижается в популяции, где дети в период развития скелета сталкивались с дефицитом еды и белка.

Меньший рост – это индикатор, а далеко не все следствия проблемного питания. У таких людей хуже развит иммунитет, что крайне важно, поскольку после перехода к сельскому хозяйству наши предки подцепили от сельскохозяйственных животных такие болезни, как оспа (типичная смертность – 10 %), грипп и целый ряд других. Между тем, общества земледельцев живут намного скученнее охотников. То есть для их выживания иммунитет имеет еще большее значение.

В результате современная наука констатирует: после перехода к земледелию смертность среди людей неолита повысилась так серьезно, что для ее компенсации им пришлось чаще рожать.

Как видим, грань между успешной земледельческой цивилизацией и малорослой популяцией, почти исчезающей от очередной эпидемии, была довольно тонка. Мир сложнее, чем у классиков марксизма-ленинизма, для которых переход к производящему хозяйству (земледелию и скотоводству) сразу дал людям революционные преимущества. Естественно, что в таких жестких условиях наличие более богатой белком культуры играло заметную роль.

Пшеница в этом смысле оказалась идеальным выбором. Даже питаясь почти ею одной, – что в неолитических ранних государствах было распространенной судьбой большинства населения, – человек получал в 1,5–2 раза больше белка, чем индеец майя, житель государства инков или древний представитель Южного Китая (там пшеницу начали выращивать поздно и не в таких масштабах).

Ну а если сравнить их с папуасами или жителями доколумбовой Амазонии, питавшимися в основном корнеплодами, то разница станет еще более режущей глаз. В картофеле, в пересчете на сухую массу, белка 9,5 % – вроде бы почти как в кукурузе. Но не забываем, что доля этой самой сухой массы в сырой картофелине – лишь 21 %, то есть на килограмм урожая картошка в 4–5 раз уступает кукурузе и рису и в 6–7 раз – пшенице.

Человек в норме должен получать с едой не более 10 мегаджоулей энергии в сутки (отклонения от этой величины возможны у спортсменов при крайне высоких нагрузках). Чтобы покрыть суточную 50-граммовую потребность в белке, скажем, одной картошкой, ее нужно съесть более полукилограмма.

Поскольку даже в жареной картошке есть вода, фактическая цифра будет заметно выше. С бататом цифра уйдет за ¾ килограмма, а если вы основываете диету на маниоке – то сухой массы надо употребить уже килограмма полтора. Иными словами, вы наедитесь задолго до того, как закроете потребность по белку. Основанная на таких культурах диета в принципе не может считаться удовлетворительной.

Еще хуже дела обстоят у жителей жарких стран. Картошку там не вырастишь: ее клубни дегенерируют при ночной температуре выше +25 °С. Приходится есть батат – где белка всего 7,0 %. Или даже маниок-кассаву – а там белка 3,5 %, вчетверо меньше, чем в той же сухой массе пшеницы. Если же сравнивать по «мокрой массе», в которой и измеряют урожайность, то разрыв будет в восемь и более раз.

Не хлебом единым жив человек?

Разумеется, описанное выше не означает, что злаки, и в особенности пшеница, – палочка-выручалочка. Да, она – более удовлетворительный продукт питания, чем те корнеплоды из низких широт, которые мы так часто видели на своем столе (картофель) и что до сих пор доминируют в некоторых частях Африки (маниок). И общество, которое питается пшеницей, действительно куда проще может концентрировать прибавочную стоимость в руках элит, делать многолетние запасы на случай неурожая и так далее. Все это, объективно, очень важно.Но у нас есть ясные примеры того, что ключевую роль в развитии цивилизации играет все же сам человек, а не слепая удача. Злаки встречаются всюду – даже в Антарктиде есть два вида. А в Австралии, например, произрастает большинство видов сорго. Но австралийские аборигены так никогда и не пытались его одомашнить – и оно там осталось диким. Несмотря на засухоустойчивость и пригодность к выращиванию даже в полупустынных условиях.

Аналогичным образом жители древних Анд не были обречены на отставание из-за своей любви к корнеплодам. Они научились сушить картошку морозными ночами, в конечном счете добиваясь сухого и долго хранящегося продукта («чуньо»). Впрочем, совсем «картофельным» их питание было в основном на большой высоте, где с теплолюбивой кукурузой выходило не очень. Какую-то цивилизацию – как минимум, крупные государства – можно сотворить, даже если злаки вообще не вносят большой вклад в ваше питание. Монголы Чингисхана, например, создали империю от Желтого до Черного моря «не сходя с коня» – их источником белка и энергии были стада скота, кочевавшие по бескрайним степям.

Как бы ни была велика объективная роль пшеницы в успехе западной цивилизации, распространившей ее всесветно, несомненно и то, что сами способности индоевропейских народов сыграли более заметную роль в их истории, чем правильный выбор источника их питания. Ведь, в конце концов, и сам этот выбор стал результатом их ума и наблюдательности.

Общество

Александр Березин

-

На ближнем востоке, Месопотамии, в самой ранней цивилизации огромную роль в высвобождении труда сыграла финиковая пальма в силу высокой урожайности и высокой калорийности фиников. Белка в них недостаточно, но сохранямость также отменная, плюс плодоносят они видимо круглый год.

Плюс-минус вечность

Плюс-минус вечность Кто включил «Радугу»?

Кто включил «Радугу»? USB объединяет

USB объединяет Самый холодный май века: эффект «плохой девочки»

Самый холодный май века: эффект «плохой девочки» Железный динозавр: как не затоптать Землю

Железный динозавр: как не затоптать Землю