Проблема 2000 года. Сможет ли поколение миллениалов преодолеть себя и из самого «несчастного поколения» превратиться в «поколение победителей»?

Поколение миллениалов – одно сплошное противоречие. Кажется, что оно настолько разнообразно, а его свойства настолько не совпадают друг с другом, что в попытке дать ему описание решительно не за что ухватиться. Кто они такие? Откуда пришли и к чему придут? Непонятные люди, застрявшие между «родителями» и «детьми». Поколение с множеством названий, однако получившее имя за счет «временного перехода» – 2000 года, точки «миллениума». Поколение с множеством характеристик, большинство из которых противоречат друг другу: «самые здоровые» и «насквозь больные», «большие оптимисты» и «заложники вечной тревоги и депрессии», крайние индивидуалисты, но ищущие при этом крепких отношений на всю жизнь, люди, мечтающие посмотреть мир и до сих пор не перешагнувшие за порог родительского дома, нищие потребители премиум-товаров. Это все миллениалы. «Потерянное поколение», которому прочат участь стать «поколением победителей». Надо лишь дождаться своего времени…

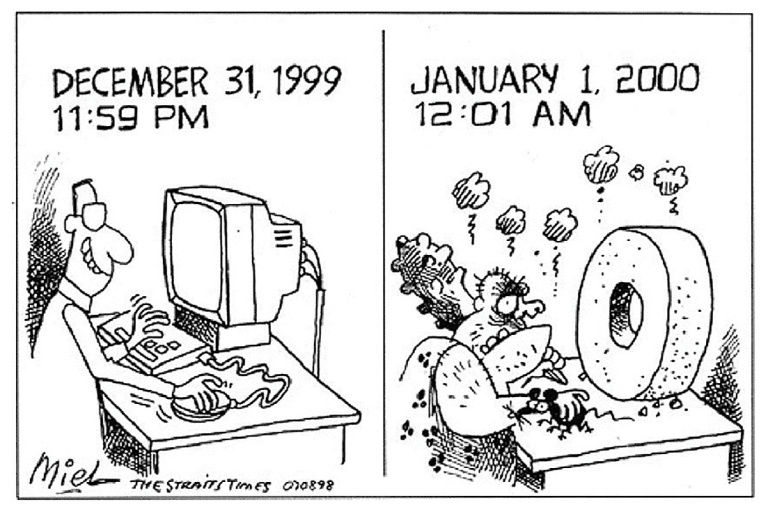

Многие помнят, как в 1999 году человечество пугали «проблемой 2000 года». Якобы компьютерные системы, запрограммированные в XX веке, не смогут вступить в новое тысячелетие, и вместо 2000 года на планете наступит «виртуальный 1900 год», в результате чего самолеты упадут с небес, бытовая техника сойдет с ума, атомные станции взорвутся, а ракеты сами отправятся в небо бомбить города.

Иллюстрация: Miel, straitstimes.com

Иллюстрация: Miel, straitstimes.com

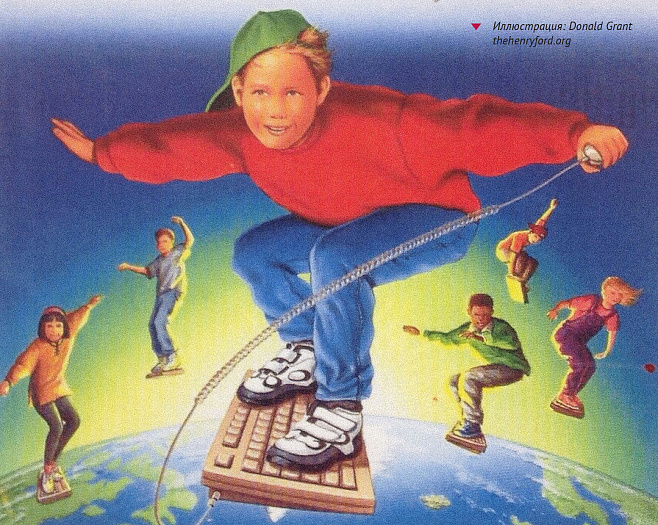

Можно сказать, что поколение миллениалов – это проблема 2000 года. Люди, запрограммированные в «старом мире», но вынужденные жить в цифровую и быстро меняющуюся эпоху. Встречать и моментально адаптироваться под каждую новинку, раз в несколько лет «обновлять» свои компьютерные навыки, постоянно осваивать новые технологии. Миллениалы все время куда-то бегут, постоянно впитывают все новое, постоянно опаздывают и постоянно не находят времени для того, чтобы остановиться и задуматься – «кто мы?»

«Потерянное поколение»

«Вы все – потерянное поколение». Именно с этих слов Гертруды Стайн (1874–1946), вынесенных в эпиграф, начинается первый роман Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце» (1926). Термин «потерянное поколение» прочно вошел в мировой вокабуляр, и им стали маркировать людей, рожденных в 1900–1927 годах, то есть всех тех, кто вырос и сформировался в цветущей и вдохновленной атмосфере начала XX века, а потом был брошен в ад Первой мировой войны и после ее окончания «не смог вернуться домой», не найдя места в мирной жизни и заполняя образовавшуюся пустоту алкоголем, наркотиками и беспорядочным образом жизни. «Потерянное поколение» – это про тех, кто устал сражаться, опустил руки и стал плыть по течению, ничего не дав ни себе, ни миру. Сегодня термин «потерянное поколение» применяют в отношении поколения «миллениалов». Вечные участники «крысиных бегов», обитатели «пластмассового мира», погруженные в депрессию и чувство вины, вечно испытывающие стресс и тревогу… кажется, еще чуть-чуть, и миллениалы опустят руки и откажутся «встать у руля планеты».

Термин «миллениалы» был придуман и введен в оборот в 1987 году писателями и социальными исследователями Уильямом Штраусом и Нилом Хау. Именно им принадлежит эмпирическая «теория поколений» (теория не академическая, а научно-популярная, широко критикуемая за поверхностный анализ и недопустимые обобщения, однако активно применяемая журналистами, политологами и маркетологами). Свою теорию Штраус и Хау изложили в книге «Поколение: история будущего Америки с 1584 по 2069 год» (1991), где проследили разделение общества на поколения на примере США и выдающихся деятелей американской истории. В 1997 году «теория поколений» была детализирована и расширена в книге «Четвертый поворот». Согласно теории поколений Штрауса и Хау, «поколенческий цикл» составляет 80 лет, и в него укладывается появление на свет четырех новых поколений. Для текущего «поколенческого цикла» это «молчаливое поколение» (1928–1945), послевоенное поколение «бэби-бумеров» (1946–1964), поколение «неизвестных» или «поколение X» (1965–1980) и миллениалы/«поколение Y» или «предпоследнее поколение» (1984–1996 годы, хотя некоторые исследователи расширяют рамки «поколения миллениалов» до границ 1980–2000 годов). По мере того как «молчаливое поколение», то есть люди, пережившие Вторую мировою войну, уходит в прошлое, «поколенческий цикл» сдвигается, и на арену выходит новое поколение, а именно поколение «зумеров», оно же «поколение Z», оно же «последнее поколение» (1997–2010). Дальше начинается новый отсчет новой эры: поколение «альфа» (рожденные в 2011–2024 годах) и поколение «бета» (рожденные с 2025 года и далее). Новые технологии так изменили мир, что предсказать, каким, к примеру, будет поколение «бета», то есть дети, рожденные в мире нейросетей и искусственного интеллекта, не представляется возможным…

В теории Штрауса–Хау есть одно забавное допущение. Каждое из четырех поколений в 80-летнем цикле совпадает по ценностям с таким же поколением в предыдущем 80-летнем цикле. Если мы посмотрим на миллениалов, то увидим, что они являются поколением-близнецом для «великого поколения» (1900–1927), а именно для поколения победителей в Первой мировой войне, поколения Хемингуэя–Фицджеральда, то есть для тех, кто называл себя «потерянным поколением», но кого потом назвали «поколением строителей и победителей» или «великим поколением». Они внесли огромный вклад в культуру и технологии, безгранично верили в светлое будущее и в межвоенный период заложили основы нашего современного мира. Это поколение, которое не верило в «героев», так как само было воплощением архетипа «героя». Став доминирующим поколением, они руководствовались девизом «действуй!» и изменили существующий мир. Такую же участь прочат и миллениалам, чьи «старшие представители» перешагнули рубеж 40 лет и уже начали занимать статусные позиции в культуре, экономике и политике. Они тоже хотят ощущать себя «героями», сидеть на «командных высотах», познавать мир и менять его. И все это будет происходить с «молчаливого согласия» зумеров, чей «поколенческий двойник» как раз «молчаливое поколение», поколение, которое предпочитало ни во что не вмешиваться, заниматься собой и отличалось стремлением к стабильности, практичности и экономии, руководствуясь принципом «моя хата с краю».

«Цифровое поколение»

Поколение миллениалов часто называют «первым цифровым поколением» или «цифровыми аборигенами». Именно на период их взросления пришлись начало и расцвет цифровой эры. Представители этого поколения помнят, что такое звонить маме с прогулки из телефона-автомата, чтобы попросить «погулять еще часик», помнят первый папин пейджер, свой первый кнопочный телефон и вход в интернет по карточкам. Превращение мобильных телефонов в айфоны/смартфоны, превращение переписки в «аське» в общение в рамках многочисленных социальных сетей, превращение интернета из пространства развлечения в пространство повседневной работы – это все миллениалы.

Каждые несколько лет «поколение Y» было вынуждено адаптироваться к новым технологическим новинкам, а значит к новому типу потребления информации и к новой модели коммуникации, как друг с другом, так и с массивами данных. Поэтому высокая адаптивность и культ технического прогресса – отличительная черта «первого цифрового поколения». В отличие от «зумеров», которые уже родились внутри «цифрового мира» (согласно статистике, сегодня от 80 до 90 % детей в 2–3-летнем возрасте умеют пользоваться «планшетом» и играть на нем в разнообразные игры), миллениалы взрослели вместе с «цифровым миром». В детстве они еще брали кассеты VHS в видеопрокате под залог паспорта (и, может быть, знают, как заводить бабушкин патефон на даче), а сегодня осваивают работу с нейросетями. Они помнят первый ролик на YouTube (2005), первый твитт (2006) и первый айфон (2007). Вероятно, поэтому одно из прозвищ миллениалов – «поколение большого пальца». Ведь именно большим пальцем набирались сообщения на телефоне, и именно большой палец скользил по экрану, открывая окно в мире. Социальные сети, интернет-СМИ и блоги, миллион мемов – это все поколение миллениалов. Именно навыки и адаптивность миллениалов лежат в основе «цифрового государства» и цифровых сервисов. От заказа еды/такси онлайн до электронного голосования на выборах – это все миллениалы. Все, что раньше было офлайн, а теперь ушло в онлайн, – вот наследие «второго потерянного поколения». Подлинная оптимизация всего, что только можно перевести в «удаленный формат», миллионы сэкономленных человеко-часов и миллиарды сэкономленных долларов – вот результат работы «первого цифрового поколения».

«Поколение Питера Пэна»

Питер Пэн – мальчик, который не хочет взрослеть. Именно такое прозвище получило поколение миллениалов за нежелание начинать самостоятельную взрослую жизнь. Если представители «поколения Х» покидали семейное гнездо в 22–24 года, а «бумеры» и того раньше, то миллениалы «засиживаются» дома с родителями до 30 лет и более.

Иллюстрация: R Fresson, theguardian.com

Иллюстрация: R Fresson, theguardian.com

Среди «поколения Питера Пэна» самый низкий процент браков из всех поколений, вступивших во взрослую жизнь и вышедших на рынок труда. «Синдром переполненного гнезда» связывают с несколькими факторами – с экономическими и психологическими. С одной стороны, детство миллениалов в России пришлось на конец 80-х–начало 90-х годов, то есть на период Перестройки, краха СССР, шоковой терапии и рыночных реформ. Бедное, если не сказать – нищее детство, вечно отсутствующие (занятые на двух-трех работах) родители, невозможность купить хорошие игрушки, а также яркий мир американских мультиков и голливудских фильмов по телевизору. Когда миллениалы повзрослели – они отказались взрослеть и приняли решение продлить свое детство. Именно поэтому они откладывают обзаведение семьей и рождение детей до 35–40 лет, а деньги, которые могли бы стать первым взносом по ипотеке, тратят на развлечения, путешествия и потребление товаров премиум-класса («необязательное потребление»). С другой стороны, «отложенное взросление» есть результат того, что за «бедным детством» последовала «бедная жизнь». В отличие от предыдущего поколения, которое «набрало жирок» в сытые нулевые, на период взросления миллениалов приходился один экономический кризис за другим. Сначала мировой финансовый кризис 2008–2009 годов, потом начало экономического спада в 2014 году, потом ковид-кризис 2020–2021 года, потом геополитический конфликт между Россией и странами Запада 2022–2025 годов, который к экономической нестабильности добавил миллениалам еще и международную изоляцию. «Поколение путешественников», одна из основных ценностей которого «познание мира», вынуждено сидеть дома. Причем сразу по двум причинам – «нет денег» и «не пускают гулять». Так что выбор «сидеть на шее у родителей» – не совсем сознательный выбор миллениалов. Просто каждый раз, когда очередная группа «поколения Y» выходит на рынок труда, им подрезает крылья очередной кризис, обесценивая их доходы и ставя на паузу их карьерный рост. В итоге получается, как в том грустном меме: «2014 год: я никогда не смогу позволить себе купить квартиру. 2024 год: я никогда не смогу позволить себе снять квартиру».

Однако даже «бессрочная молодость» имеет свой конец. В определенный момент миллениалы осознают, что «страшно не то, что мы взрослые, а то, что взрослые – это мы», и начинают «встраиваться» в рынок труда и формировать семью. Сегодня считается, что в официальном браке состоят более 50 % миллениалов. Согласно свежим данным портала ««Реестр ЗАГС», средний возраст вхождения в брак в России с 2021 по 2025 год увеличился на три года: у женихов – с 32,8 лет до 35,3 лет, у невест – с 30,7 лет до 33,2 лет. Стоит отметить, что число разводов в поколении миллениалов ниже, чем у двух предыдущих поколений. Связано это как раз с поздним вступлением в семейную жизнь. Миллениалы просто «пропускают свой первый развод», а в плане выбора спутника жизни стремятся делать более осознанный выбор, фактически копируя ту модель поведения, что усвоили в детстве из многочисленных американских фильмов: выбор супруга должен осуществляться по любви, «раз и навсегда».

Самое здоровое/самое больное поколение

Согласно исследованию профессора Высшей школы экономики Вадима Радаева, миллениалы являются самым здоровым поколением из всех поколений, вступивших во взрослую жизнь. В его монографии «Миллениалы. Как меняется российское общество» (2019) наглядно доказывается, что миллениалы – самое непьющее, самое некурящие и активно занимающееся спортом поколение.

«Дети миллениума» ценят свое здоровье и стремятся заботиться о себе. Уходить с нелюбимой работы, при необходимости уезжать в отпуск, инвестировать деньги в диагностику заболеваний (миллениалы – поколение, «свихнувшееся» на анализах). Если раньше от поколения к поколению прослеживалась тенденция к росту потребления алкоголя, то миллениалы «сломали этот тренд», став настоящим ЗОЖ-поколением. То же самое касается и курения. Среди миллениалов курит меньше трети представителей, причем «перелом» и тенденция к снижению потребления табака наблюдается уже в 21 год! Что же касается регулярных занятий спортом, то у всех поколений с достижением среднего возраста эта доля обычно стабилизируется на отметке 20–25 %, в то время как у миллениалов – на отметке 40–43 %. Однако, «кто не курит и не пьет – тот здоровеньким помрет». Даже при высоком уровне осознанности и «заботы о себе» миллениалы рискуют стать поколением, которое не просто проживет меньше «здоровых лет жизни», чем свои родители, а вообще будет иметь меньшую продолжительность жизни, чем предыдущее поколение. Причина? Бедственное экономическое положение и личностное одиночество вынуждают миллениалов гореть на работе, регулярно находиться в состоянии стресса, тревоги и депрессии. Именно психологические проблемы убивают «поколение next».

К кардиологам, эндокринологам и психотерапевтам миллениалы начинают попадать еще в достаточно юные годы. По самым пессимистическим подсчетам, итоговая смертность миллениалов в среднем возрасте может быть на 40 % выше, чем у предыдущего поколения (в американском обществе). В России данная корреляция тоже будет просматриваться, так как поколенческое поведение во всем мире схоже. Миллениалов ждут депрессивные расстройства, повышенное давление, сахарный диабет II типа, язва, болезнь Крона и высокий уровень холестерина. Согласно данным 2017 года, миллениалы в возрасте 34–36 лет (сейчас им 42–44 года) уже были на 11 % менее здоровыми, чем предыдущее поколение в этом же возрасте. При этом женщины-миллениалы на 20 % больше подвержены рискам со здоровьем, чем мужчины-миллениалы. Это результат «поздних браков» и самостоятельной жизни, а также ранней выявляемости заболеваний вследствие большого количества анализов. В дополнение ко всему обрадовали британские ученые. По их расчетам, в Великобритании поколение миллениалов рискует стать… самым жирным в истории. Спорт и забота о себе уйдут в прошлое под напором бедности, тревог и повседневных проблем. В итоге около 70 % людей, рожденных в 80-е–90-е годы, при пересечении порога среднего возраста будут страдать избыточным весом или ожирением разных степеней тяжести. С 1993 по 2015 год уровень ожирения в Великобритании вырос в 2 раза. Самой «тучной» возрастной группой раньше считались «бумеры» (55–64 года), однако сегодня миллениалы стремительно «набирают вес». Одинокая жизнь, в рамках которой кое-как сводишь концы с концами, способствует росту потребления фаст-фуда, «мусорной» и некачественной еды. К тому же миллениалы не всегда имеют средства для покупки качественной психологической помощи и предпочитают просто «заедать» тревогу и стресс. При этом «слить стресс» через межличностное общение у миллениалов нет возможности. Уровень доверия в среде «поколения Y» в два раза ниже, чем у их родителей. «Неизвестное поколение» – «поколение Х» – чье становление как раз пришлось на Перестройку и 90-е годы, было сурово, цинично и никому не доверяло. Только 20 % из них доверяло окружающим. Среди миллениалов этот показатель еще ниже. Доверяют людям только 10 % «детей миллениума».

Русские миллениалы

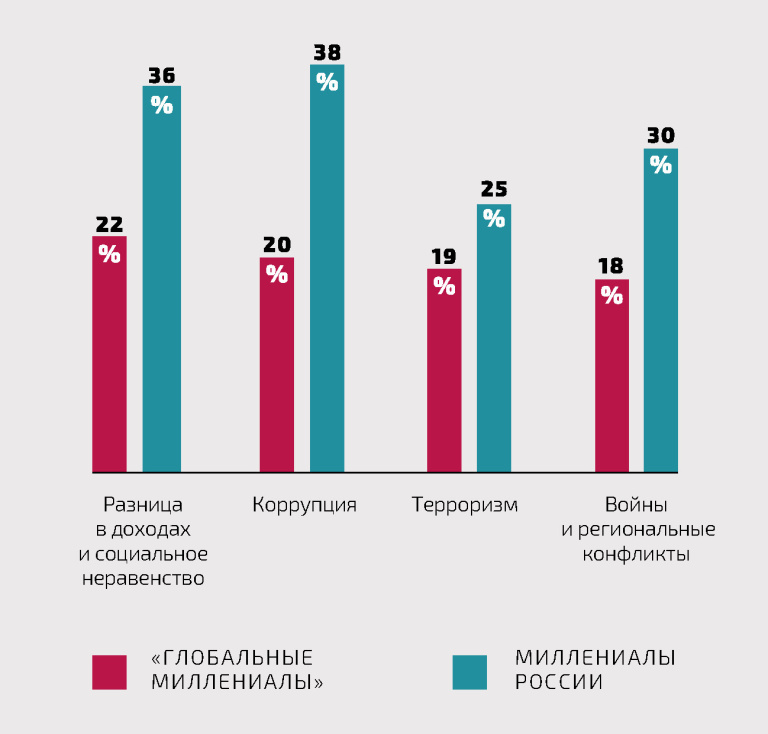

Планета Земля – планета с молодым населением. На данный момент миллениалы (те, кому сегодня от 25 до 40 лет) составляют около 43 % мировой рабочей силы. Миллениалы еще не руководят, но уже составляют основной костяк мировой экономики. В 2019 году (последнем году перед наступлением «кризисной пятилетки») международная консалтинговая компания Deloitte выпустила мировое исследование ценностей и устремлений миллениалов. Базой исследования послужило анкетирование 13 416 человек в 42 странах мира. «Глобальных миллениалов» больше всего волновали вопросы «изменения климата» и «зеленой политики» (29 %). На втором месте была разница в доходах и социальное неравенство (22 %), на третьем – безработица (21 %), далее следовали «борьба с преступностью и личная безопасность» (20 %), коррупция (20 %), терроризм (19 %) и войны и региональные конфликты (18 %). Ценности же российских миллениалов отличались. Россияне показали, что существенно отличаются не только от своих отцов и своих дедов, но даже от коллег-миллениалов из других стран. Можно сказать, что российские миллениалы – это турбо-миллениалы. Ценности поколения 2000-х годов в россиянах выражены сильнее, острее и ярче, чем в миллениалах по всему остальному миру. Российские миллениалы (те, кому на момент исследования было 24–35 лет, следовательно, сегодня им 29–40 лет) показали себя гораздо более включенными в мировую повестку, чем остальные миллениалы. Миллениалы России – подлинные граждане мира, и мировая повестка для них более важна, чем повестка внутренняя. Любая изоляция от мира – крайне болезненна для миллениалов, и как только «командные высоты» окажутся в руках «поколения pepsi», Россия снова станет неотъемлемой и интегрированной частью мирового сообщества и мировой экономики. Согласно исследованию, доминирующей ценностью российских миллениалов является то, что можно описать словами «познать/увидеть мир». Речь при этом идет не о банальном туризме или путешествиях (слетать на неделю в Барселону или пожить два месяца в Таиланде), речь идет об изучении языка, получении образования и культурной интеграции. Если в среднем «увидеть мир» является ценностью для 57 % миллениалов, то для русских «детей миллениума» познание мира – ценность в 70 % случаев. Это доминирующая ценность. Нам мало «окна в Европу», нам нужно прямое авиасообщение со всем миром. Можно сказать, что в ближайшие несколько лет в связи с естественной сменой поколений Россию ждут кардинальные перемены, и Россия 30-х годов будет так же мало похожа на Россию 20-х годов, как сегодняшняя Россия – на Россию 90-х.

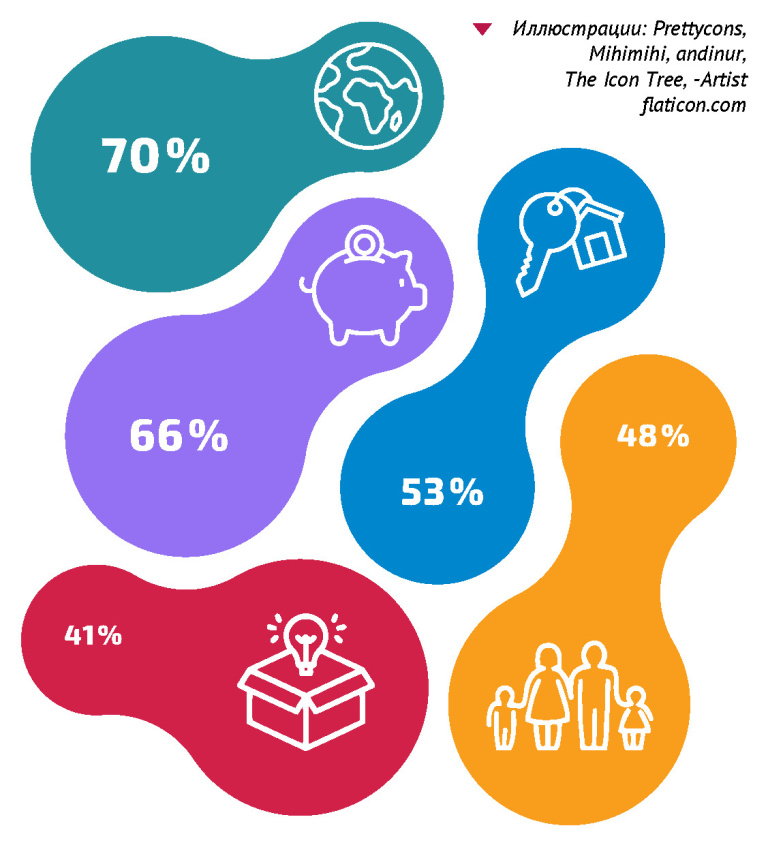

Если же мы будем смотреть на таблицу ценностей российских миллениалов дальше, то увидим, что на второй позиции и далее начинается запрос на реализацию самых насущных проблем и желаний (как раз то, о чем мы говорили выше): получать большую зарплату/стать богатым хотят 66 % отечественных миллениалов; купить квартиру/недвижимость (зажить самостоятельно) хотят 53 %, завести семью и детей – 48 %, начать свой бизнес – 41 %.

Что же касается внутренней политики, то и здесь повестка дня миллениалов России существенно отличается от остального мира. Наибольшее беспокойство (большее, чем «терроризм») у миллениалов вызывают «коррупция» (38 %) и «социальное неравенство» (36 %). Далее следуют «политическая нестабильность» и войны (30 %), проблемы здравоохранения (26 %) и терроризм (25 %). Характерно, что вопросы здравоохранения и профилактики заболеваний не попали в топ-5 мирового рейтинга опасений миллениалов. Видимо, отечественные миллениалы подозревают, что их ждет в будущем…

Опасения миллениалов в 2019 г. (по результатам исследования компании Deloitte)

Опасения миллениалов в 2019 г. (по результатам исследования компании Deloitte)

Поскольку миллениалы выросли и сформировались в цифровых информационных потоках, то они, в отличие от старшего поколения, не доверяют информации, полученной от телевидения, из газет или по радио. Поэтому российские миллениалы насквозь скептичны и недоверчивы: 82 % из них не доверяют своим политическим лидерам, 86 % – не доверяют религиозным лидерам. Если же сравнивать уровень удовлетворенностью жизнью, то и миллениалы в целом, и российские миллениалы в частности пока подтверждают мнение о себе как о «несчастном поколении»: в мире только 29 % миллениалов удовлетворены своей жизнью, в России же этот показатель составляет 18 %. Можно предположить, что сегодня, спустя пять лет после публикации исследования, этот показатель мог снизиться еще.

* * *

Так или иначе, но время миллениалов начало наступать. В 2021 году самым старшим миллениалам (1981 года рождения) стукнуло сорок лет. С каждым годом все больше и больше миллениалов входят во взрослую жизнь, «завязывают с детством», начинают зарабатывать деньги и требуют свою долю социального признания. Как только в категории «40–50 лет» скопится критическая масса миллениалов – мир перевернется. И «потерянное поколение» опять получит шанс доказать, что оно способно стать «великим поколением»…

Общество

Сергей Шклюдов

Молодая шпана, что сотрет нас с лица земли

Молодая шпана, что сотрет нас с лица земли