Межозерные каналы люди начали устраивать на Соловецких островах со второй половины XV века – они подводили пресную воду к монастырю, давали возможность рыболовства, заготовки и транспортировки леса. Озерно-канальная система озера Мельничного считается наиболее ранней, она была построена на рубеже XV–XVI веков и включала в себя пять озер: Круглое Орлово, Верхний, Средний и Нижний Перт (более известное как озеро Хуторское, на берегу которого сейчас находится Ботанический сад) и озеро Мельничное. Спустя некоторое время мельницу устроили в южном дворике Соловецкой крепости, но она, как и раньше, приводилась в действие водой.

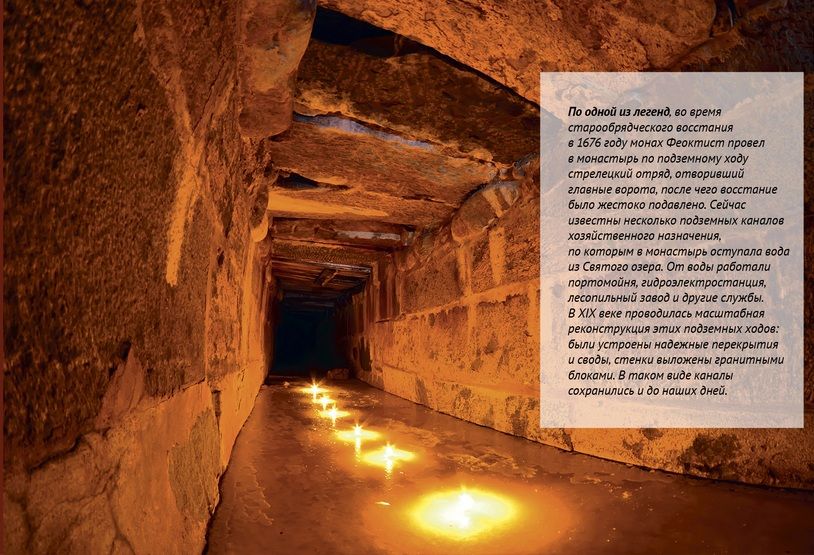

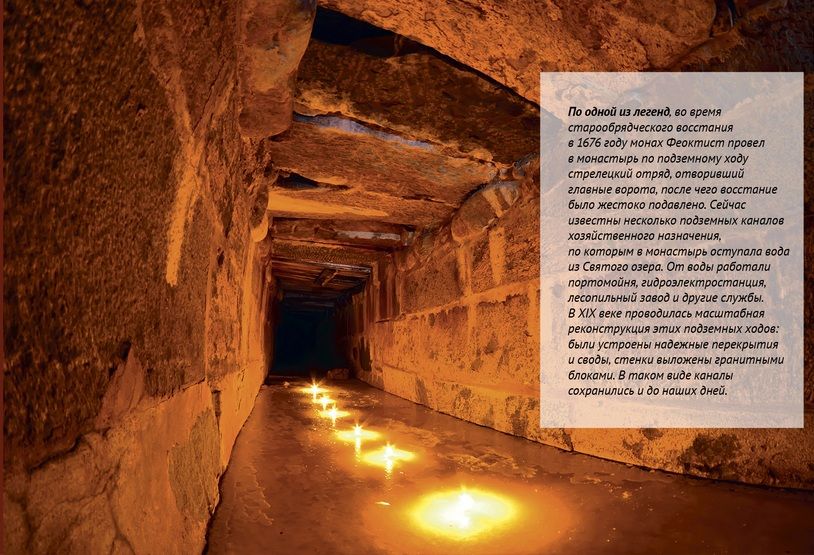

Расширение и модернизация озерно-канальной системы были вызваны растущими потребностями монастырского хозяйства. Именно при самом деятельном руководителе Соловецкой обители – игумене Филиппе (Колычеве) – в XVI веке была устроена Святозерская система озер и каналов. Кстати, она указана на самой ранней из известных крупномасштабных карт Соловецких островов – «Плане ставропигиального Соловецкого монастыря» 1770 года. Святое озеро, бывшее прудом, на берегах которого брали «дикий камень» для строительства крепости, при Колычеве было расширено и углублено. Озера, расположенные в глубине острова: Круглое Орлово, Верхний Перт, Данилово (Питьевое), – соединили со Святым озером, от которого был проложен подземный канал для снабжения водой монастыря и его хозяйственных служб. Тогда же соорудили водосброс, с помощью которого работала водяная мельница. Шлюз, сбрасывавший излишки воды в море, сохранился до сих пор.

С XVI до конца XVIII века развитие озерно-канальной системы Святого озера не отмечается; возможно, что тогда в большей степени развивались другие озерно-канальные системы, обслуживающие скиты и пустыни. Например, строительство в 1757 году пристани в Савватиевском скиту на севере острова могло быть признаком завершения создания Исаково-Савватиевской системы, насчитывающей более тридцати каналов.

Большая дамба Красного озера отнесена специалистами к памятникам XIX века, но на картах встречается раньше этого времени. Надо сказать, технология строительства дамб в XVI веке, так же как и сегодня, требовала предварительных гидрологических и гидрографических исследований, подсчета запаса воды и предполагаемой мощности сооружения, разметки местности, строительства подъездных дорог. На Соловецком архипелаге этот процесс осложнен сложным рельефом, разновысотностью озер (даже рядом расположенные озера имеют разницу в уровнях относительно друг друга). С появлением дамбы девять маленьких озер – Бельков – объединились в одно большое, названное Белым (позже большевики переименовали его в Красное).

Строительство обновленной системы каналов началось в 1906 году и завершилось в 1918-м. Руководил этой работой талантливый самоучка монах Иринарх (в миру Иван Мишнев), выходец из крестьян Вологодской губернии; в 1906 году ему было около 33 лет. К 1913 году каналы уже объединяли девять озер, передавая энергию водостока через старый магистральный канал из Питьевого в Святое озеро и оттуда по каналам на новую турбину мельницы (устроена в 1907 году) и гидроэлектростанцию (сооружена к 1912 году).

Первая мировая война и последовавшие за ней бурные события революции резко снизили приток трудников – основной рабочей силы на строительстве каналов. Поэтому сооружение последнего канального отрезка между озерами Валдай и Большое Красное завершилось только в 1918 году. Помимо нового строительства межозерных проток были расширены каналы-водопроводы, увеличившие приток воды к стенам монастыря. Попутным результатом этого явилось то, что «раздавшиеся» каналы стали судоходными: по ним проходили лодки и даже небольшие паровые катера, которые подвозили ближе к монастырю лес, сено, выловленную рыбу. В 20-е годы к берегу одного из озер от монастыря подвели линию узкоколейной железной дороги. При ее постройке были устроены несколько шлюзов, позволявших проходить по каналам довольно большим судам, перевозившим камни, кирпич и топливо.

Вдоль каналов были устроены пешеходные тропы, по ним с помощью веревок лодки протаскивались из озера в озеро. Через каналы перекинули мостики. Сейчас из древних конструкций можно увидеть лишь фрагменты старых причалов, остовы паровых катеров, руины водозапорного устройства на канале между озерами Щучье и Круглое Орлово.

Ряд каналов и даже самостоятельных систем устроены в 1920–1930-е годы, когда на архипелаге размещался Соловецкий лагерь особого назначения. Многие каналы прорыли для обеспечения лесосплава к морю и к дорогам, поскольку проводились обширные лесозаготовки; другие осушали соловецкие болота для проведения торфоразработок. Продолжала эксплуатироваться и монастырская канальная система. Важных гостей в то время катали по озерно-канальной системе на быстроходной моторной лодке-глиссере; одно из таких путешествий описал в своих дневниках Михаил Пришвин.

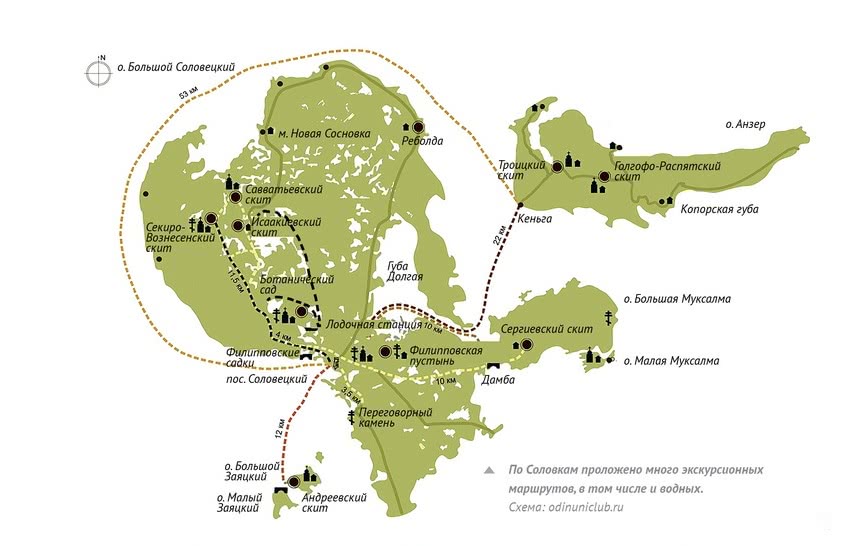

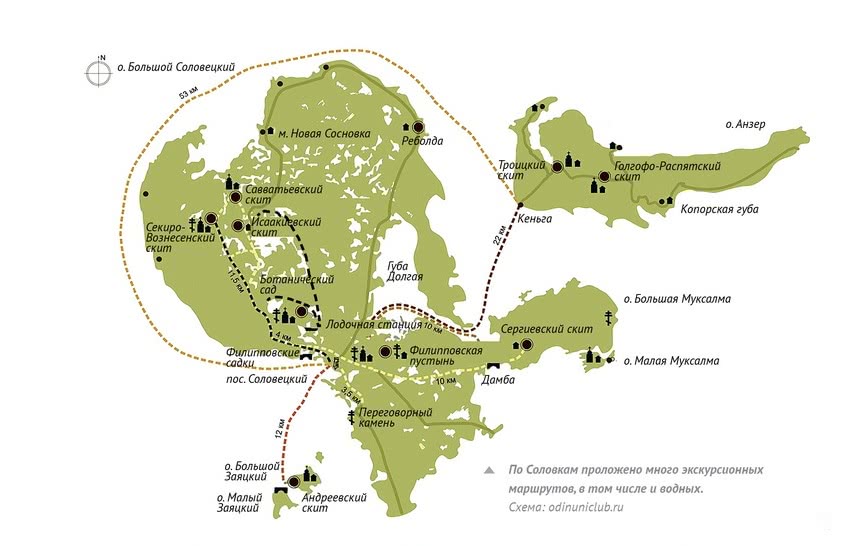

Сейчас только на Большом Соловецком острове (не считая островов Анзер и Большая Муксалма) насчитывается более 200 каналов, входящих в 21 озерно-канальную систему. Так, в Исаково-Савватиевской системе 32 межозерных канала, в системе Ягодных озер – 21. Самая большая система – Святого озера – соединяет 65 озер и имеет каналы-стоки под монастырем и в обход его. Ширина судоходных каналов в ней колеблется от 3 до 5 м, глубина – от 0,5 до 2 м. Протяженность отдельных каналов – до 400 м. За четыре века в святоозерской системе построено 15 дамб, шесть водорегулирующих плотин и три шлюза-регулятора, обеспечившие ее многофункциональное использование: питьевое водоснабжение проточной водой, гидроэнергетическое обеспечение различных производств, сельскохозяйственную и лесную гидротехническую мелиорацию, лесосплавную и транспортную функции, управление системой водоснабжения, природоохранную функцию. И сейчас эта система – основной источник водоснабжения поселка Соловецкий, поэтому здесь запрещено использовать моторные лодки. Регулярно обитатели поселка и братия Соловецкого монастыря выходят на очистку магистрального Питьевого канала длиной более 1 км. Зимой местные жители используют систему как транспортную сеть, быстро передвигаясь на снегоходах из одной части острова в другую.

Канальная система не только стала памятником гидротехнического строительства, но и естественно вписалась в природный ландшафт архипелага: стремясь делать межозерные каналы не вопреки, а в согласии с природой, строители не нарушили экологического равновесия на островах и даже благотворно на него повлияли – работа каналов ускоряла процесс нереста. К сожалению, за последние десятилетия, не имея достаточного ухода и ремонта, межозерные каналы обветшали, часть их заросла и разрушилась, утрачены многие узловые элементы системы. Частичная реставрация четырех каналов в конце 80-х мало изменила ситуацию.

С созданием Соловецкого музея (в 1967 году) судоходные каналы и озера используются также для экскурсий на весельных лодках. Грести туристам приходится самим! Кстати, из-за особенностей устройства каналов входить в них нужно по прямой – срезая угол, можно сесть на мель или пробить днище.

Сейчас в Соловецком музее два лодочных маршрута: Большой и Малый Круг. Пройти по Малому можно за пять-шесть часов, Большой круг длится около 10 часов: туристы проходят шесть озер и могут пешком подняться на Секирную гору. Маршруты начинаются от станции на озере Средний Перт и поначалу двигаются в одном направлении – до озера Щучье, похожего на трезубец. А потом нужно выбирать: налево пойдешь – в Малый круг попадешь, направо – в Большой. Главное – не угодить в тупик, который называется Губа дураков.

Как закалялся дуб

Как закалялся дуб Чемодан-самоход

Чемодан-самоход Соловки: 10 шагов для изучающих

Соловки: 10 шагов для изучающих