Ученые Пермского Политеха выяснили, какие челюстные импланты лучше приживаются в организме

Ученые Пермского Политеха, ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера и ДГТУ провели эксперимент и выяснили, какая структура имплантов лучше всего помогает быстрому образованию новой костной ткани.

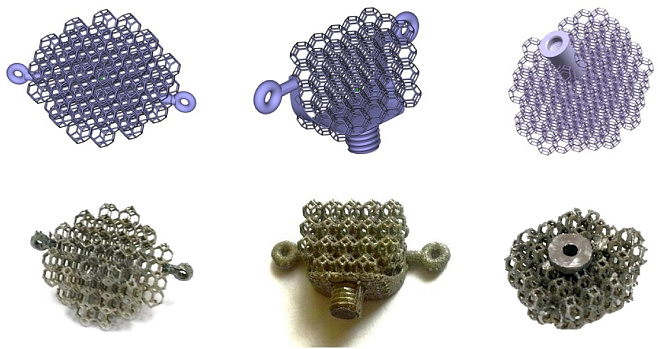

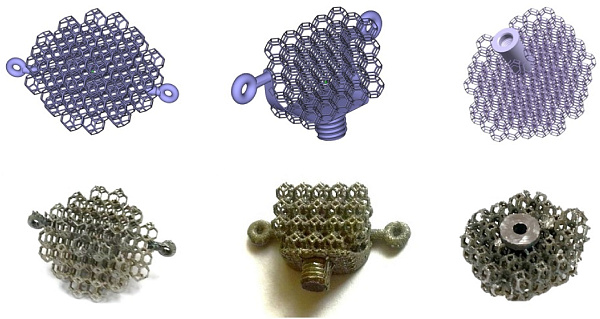

В хирургии активно используют пористые импланты на основе титана с решетчатой структурой. Диаметр ячеек в решетке бывает разным, и от него зависят скорость приживления и прочность протеза. Для выяснения наиболее подходящих размеров его структуры ученые провели эксперимент in vivo – на лабораторных животных.

С помощью технологии аддитивного производства они изготовили 3 вида имплантов с диаметром ячеек 1, 2 и 3 мм. Затем протезы имплантировались белым крысам и морским свинкам с искусственно созданными дефектами нижней челюсти. Выборка состояла из 82-х лабораторных животных. Их разделили на 3 группы: находящиеся под наблюдением 2 недели, 4 и 9 месяцев. По окончании эксперимента исследователи получали возможность изучить новообразованные ткани в ячейках импланта и степень сцепления кости с протезом.

Активное прорастание ткани обнаруживается уже через 2 недели после имплантации. Поверхность протеза покрывается утолщенной надкостницей (внешняя оболочка кости), а в ячейках появляется тонкий слой соединительной ткани, из которой в дальнейшем начнет образовываться костная. Степень сцепления новой ткани с имплантом остается слабой.

– Через 4 месяца кость начинает активнее срастаться с имплантом, в ячейках уже образуется однородная костная ткань. Причем быстрее эти процессы происходили в протезах с диаметром ячейки 3 мм: стойки и наружные участки заполнены грубоволокнистой, пластичной и соединительной тканью с крупными сосудами, – объясняет Владимир Василюк, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, кандидат медицинских наук.

Через 9 месяцев на импланте обнаруживается уже утолщенная надкостница. Ячейки диаметром 1 мм заросли фиброзной тканью с отдельными участками пластинчатой костной, а ячейки 2-3 мм уже полностью заполнены ею. Наблюдалось также увеличение объема костных пластинок, образование кровеносных сосудов и клеток крови. Кость настолько плотно срасталась с имплантом, что в 68% случаев отделить их друг от друга возможно было только распиливанием.

– Результаты исследования демонстрируют, что процессы формирования ткани внутри импланта начинаются уже через 2 недели после вживления, а активная фаза наступает на 4-9 месяцы. Образование новой ткани происходит быстрее в ячейках, которые имеют увеличенные размеры в 2-3 мм – так скорость приживления протеза сокращается в 3 раза (по сравнению с диаметром ячейки в 1 мм), – рассказывает Полина Килина, доцент кафедры «Инновационные технологии машиностроения», ведущий научный сотрудник лаборатории биожидкостей ПНИПУ, кандидат технических наук.

Совместное исследование ученых Пермского Политеха, ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера и ДГТУ позволило определить, какие структуры челюстных имплантов лучше всего помогают быстрому образованию новой костной ткани в зависимости от сложности дефекта челюсти. Например, протезы с ячейками 3 мм подходят для замещения полостей после удаления околокорневых кист, а для полных и частичных дефектов подойдут импланты с размером 2-3 мм. Результаты служат основой для перехода к клиническим испытаниям на людях.

Статья опубликована в журнале Mechanical Behavior of Biomedical Materials, том 106, 2024.Наука

ПНИПУ

Исследование ученых ПИШ Пермского Политеха способствует повышению эффективности обработки изделий из биметаллических материалов нового поколения

Исследование ученых ПИШ Пермского Политеха способствует повышению эффективности обработки изделий из биметаллических материалов нового поколения Плесень, мигающий свет, запах от обоев: ученые ПНИПУ назвали главные причины сделать ремонт

Плесень, мигающий свет, запах от обоев: ученые ПНИПУ назвали главные причины сделать ремонт