Механизмы и Солнце: загадки звезды

Вечный маяк

Солнце смело можно называть первым космическим объектом, наблюдения за которым велись регулярно и значение которого было основополагающим для всего живого на Земле. Люди понимали это с древности, поэтому связывали с Солнцем свои жизненные циклы, поклонялись ему, исследовали его в силу своих технических способностей.

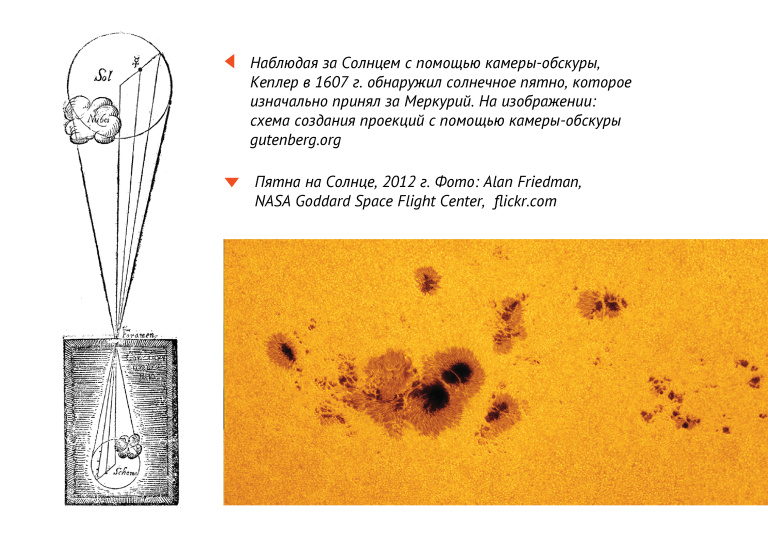

Но долгое время особых инструментов для изучения ближайшей к нам звезды у человечества не было. Люди пытались понять какие-то закономерности и тенденции, основываясь лишь на отслеживании движения Солнца. Хотя у ученых есть свидетельства того, что еще до нашей эры китайские астрономы фиксировали на поверхности светила пятна – те самые солнечные пятна. Считается, что это самые древние примеры их наблюдений.

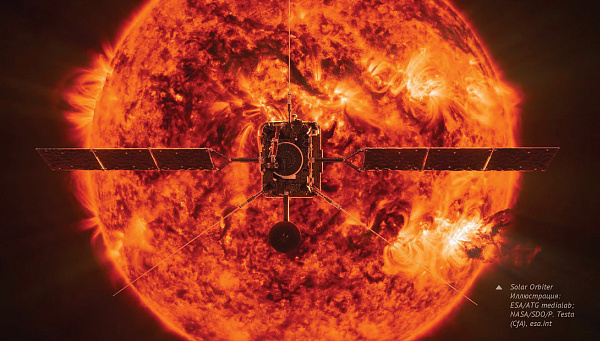

Одно из ранних изображений солнечных пятен на Солнце, XII в. Иллюстрация: John of Worcester, link.springer.com

Одно из ранних изображений солнечных пятен на Солнце, XII в. Иллюстрация: John of Worcester, link.springer.com

Затем уже в Средневековье европейские монахи в ходе регулярных наблюдений тоже отмечали появление пятен на Солнце. Правда, нередко их интерпретировали как прохождение Меркурия перед солнечным диском. Ведь сложно представить, что на звезде есть какие-то потемнения. Сложно в принципе воспринять что-либо, выходящее за рамки твоих допущений в представлениях о природе вещей.

А вот систематическая фиксация солнечных пятен велась уже с начала XVII века. Галилео Галилей и другие астрономы использовали недавно изобретенный телескоп, чтобы наблюдать в том числе за Солнцем. Приходилось придумывать некие подобия фильтров, чтобы эти самые наблюдения не ограничивались парой раз, как в старом анекдоте – правым и левым глазом. Спросите: а как же до телескопов наблюдали пятна? Например, с помощью камеры-обскуры. Эти устройства известны очень давно – еще с V века до нашей эры.

Итак, астрономы VI века поняли, что имеют дело не с какими-то проходящими перед Солнцем объектами, а с чем-то непосредственно на звезде. Поначалу, например, считалось, что это некие облака. Но реальная природа пятен еще долго будет оставаться загадкой для науки. Вообще, в исследованиях Солнца есть некий парадокс. Несмотря на то, что это самый заметный космический объект с Земли, загадок, связанных с его природой, все еще предостаточно, а прорывов в изучении ближайшей звезды было не так много. Точнее, прорывов в доступном инструментарии.

Долгое время изучение Солнца шло лишь по пути приложения различных фильтров к существующим телескопам. Возможности последних развивались, однако нужно было выходить за рамки оптического диапазона, чтобы получать представление о всей многослойности звезды, наблюдая за танцами ее плазмы в магнитном поле или бурлением конвективных ячеек на поверхности.

Когда в начале XX века появились коронографы, которыми оборудовали обсерватории, это дало возможность наблюдать за солнечной короной. Охота за ней велась достаточно давно. Наблюдать внешнюю атмосферу Солнца удавалось во время полных затмений. Когда диск Луны перекрывает ненадолго звезду, вокруг виден необычный ореол, который привлекал внимание и обывателей, и ученых.

Коронограф в обсерватории Ломницки-Штит, Словакия. astro.sk

Коронограф в обсерватории Ломницки-Штит, Словакия. astro.sk

Можно было подумать, что достаточно затенить диск Солнца, чтобы создать искусственное затмение, и этого хватит для наблюдений за короной. Однако ее излучение так тускло, что дифракционные процессы в оптике телескопов не позволяют отделаться простым затенением. Поэтому коронограф представляет из себя не просто «искусственную Луну», а целую систему устройств. И оснастить коронографами много телескопов с обсерваториями не получится. Кроме того, у наблюдений с Земли всегда есть существенный недостаток – искажения, вызванные атмосферой. «Взрослые» исследования Солнца нужно вести из космоса.

Первый в своем роде

Чтобы понятнее было, как туго шло исследование Солнца, можно вспомнить, когда появился раздел гелиофизики как самостоятельная область астрофизики. Термин активно стали использовать в научных кругах СССР в 1970-е годы – совсем недавно, можно сказать. А в 1990 году стали присуждать ученые степени по специальности «Гелиофизика и физика Солнечной системы».

На Западе гелиофизику стали активно использовать в терминологии лишь в начале XXI века. Тогда же появился соответствующий отдел в NASA. Сейчас это крупное подразделение, которое имеет солидное финансирование и флагманские миссии. Но даже сейчас гелиофизика не включает в себя только исследования Солнца, как можно было подумать, исходя из названия. Туда же относятся миссии по изучению магнитных полей планет, потому что они взаимодействуют с солнечным ветром. Самой звезде и загадочным процессам на ней посвящены считанные отдельные миссии. И на это есть причины – изучать Солнце сложно, для каждого проекта нужны особые технологии, фактически придуманные специально под ту или иную программу.

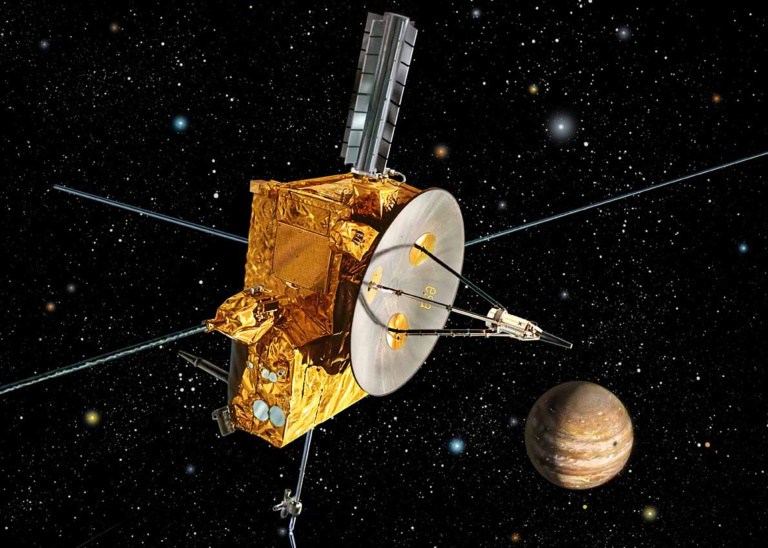

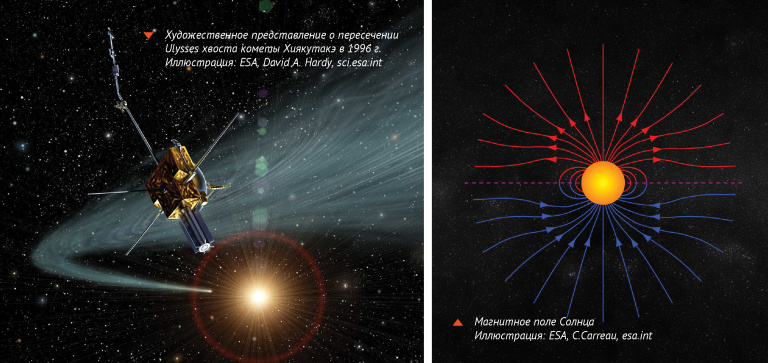

Первым в своем роде стал амбициозный проект ESA и NASA Ulysses. Уникальность миссии в том, что она вышла из плоскости эклиптики, чтобы исследовать полярные области Солнца. Но совершить такой финт очень непросто. К слову, это еще одна трудность для всех миссий по исследованию нашей звезды. Интуитивно кажется, что нет ничего проще, чем «опустить» аппарат поближе к Солнцу, ведь все к нему должно притягиваться. Однако для этого нужно проводить сложные гравитационные маневры около планет.

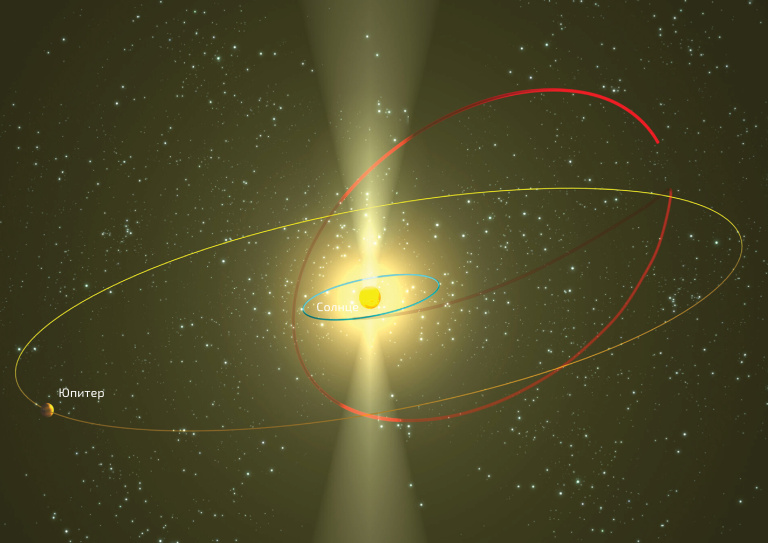

Вот зонду Ulysses, запущенному в 1990 году, потребовалось отправиться к далекому Юпитеру, чтобы оттуда уже «сигануть» ближе к Солнцу. 370-килограммовый аппарат получал энергию не от солнечных панелей, как показалось бы логичным, а от термоэлектрической установки на плутонии-238. Обратиться к Юпитеру пришлось как раз для того, чтобы он помог выйти зонду из плоскости эклиптики, то есть условной области, в которой лежат орбиты планет и большинства объектов Солнечной системы. Только колоссальные затраты топлива могли бы позволить сделать такой маневр. Или помощь Юпитера.

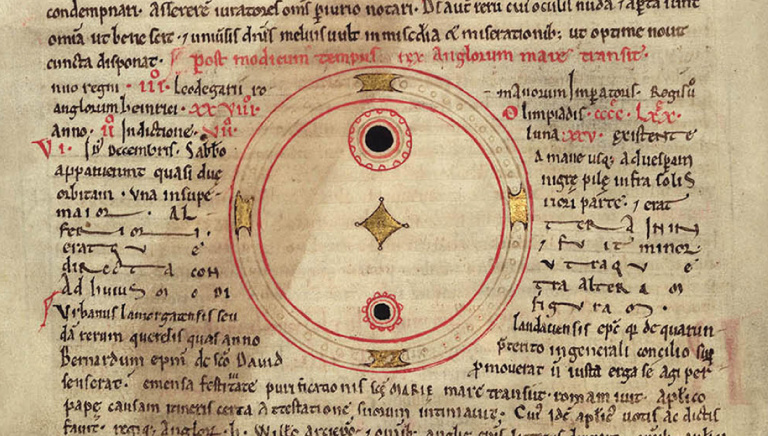

Ulysses и Юпитер в представлении художника. Иллюстрация: ESA/NASA/JPL-Caltech, jpl.nasa.gov

Ulysses и Юпитер в представлении художника. Иллюстрация: ESA/NASA/JPL-Caltech, jpl.nasa.gov

Ulysses нацелили в точку чуть выше планеты. Аппарат пролетел над ним менее чем через два года после запуска. Гравитация Юпитера «дернула» зонд в сторону гиганта, но запаса скорости хватило, чтобы Ulysses развернуло, и он получил выход из плоскости эклиптики без больших затрат топлива – изящное решение, требовавшее лишь времени.

Оригинальная траектория позволила зонду получить первые и единственные на сегодняшний день данные о состоянии плазмы вне плоскости эклиптики, о космических лучах, частицах пыли и интенсивности солнечного ветра вне привычной нам зоны с плотным космическим «населением». В 1994 году Ulysses пролетел над южным полюсом Солнца, собрав телеметрические данные, через год – над северным полюсом. Еще раз он их посетил в 2000 и 2001 годах, а в последний раз это удалось сделать в 2006 и 2008 годах. Получается, что за 17 с лишним лет аппарат лишь по три раза наведался в области над северным и южным полюсами Солнца. Но это плата за экономию топлива.

Траектория полета Ulysses выделена красным цветом, желтым – орбита Юпитера, синим – орбита Земли. Иллюстрация: ESA, C.Carreau, esa.int

Траектория полета Ulysses выделена красным цветом, желтым – орбита Юпитера, синим – орбита Земли. Иллюстрация: ESA, C.Carreau, esa.int

Попутно, конечно, ученые использовали гравитационные маневры Ulysses для исследования Юпитера. Но это скорее приятный бонус. До сих пор многим обидно, что экономика и технические возможности того времени не позволили установить на борт зонда фотокамеры. Да, у человечества давно была уникальная возможность сделать впервые в истории снимки полюсов Солнца, но аппарат, который их «видел», не имел камеры. Поэтому в исследованиях полагались на собранные другими приборами данные. И они оказались весьма полезными. Например, удалось установить, что южный полюс Солнца нестабилен по своему расположению. Удалось построить структуру магнитного поля, провести ряд наблюдений за магнитосферой Юпитера, за гамма-всплесками, а также узнать лучше, из чего состоят хвосты комет, потому что Ulysses довелось пролететь через некоторые из них.

Ulysses показал, что изучать Солнце сложно, но весьма увлекательно. А в недрах NASA и ESA уже разрабатывались новые зонды, которые сейчас делают гелиофизическую науку. Мы к ним перейдем позже. А пока – к рутинным проектам.

Рабочие лошадки гелиофизики

Если вам задать вопрос о том, какие космические снимки вы видели чаще всего, то, наверное, в голову придут какие-нибудь кадры Луны или Земли борта МКС. Но для нас весьма буднично воспринимаются в привязке к новостям о солнечных вспышках, выбросах и магнитных бурях знаменитые ролики, на которых Солнце, прикрытое диском, «плюется» мощным облаком плазмы. Да, так выглядят вспышки – и эти кадры всегда прилагаются к анонсам магнитных бурь. Они кажутся настолько рутинными, словно у каждого из нас есть круглосуточная камера наблюдения, направленная на Солнце и пишущая все, что с ним происходит. Причем с коронографом, в разных диапазонах (поэтому снимки зачастую синие или неестественно красные – зависит от взятой длины волны).

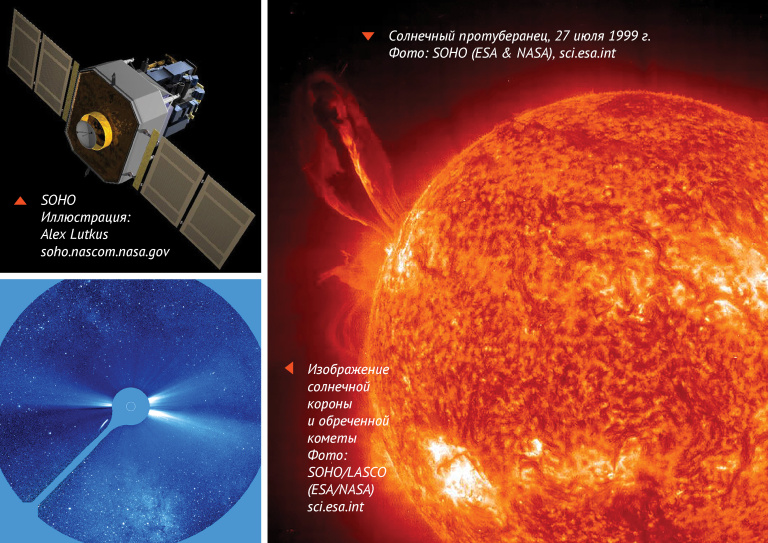

Возможно, вы удивитесь, но так и есть. Все эти снимки получены какой-то из трех миссий: SDO, SOHO или STEREO. Самой «древней» из них является SOHO. Эта обсерватория NASA и ESA (заметьте, что солнечные миссии чаще всего эти агентства организуют вместе, потому что сложно и дорого) недавно отметила 29 лет работы. Она «висит» в точке Лагранжа L1 системы Солнце – Земля примерно в 1,5 млн км от нашей планеты в сторону звезды. И наблюдает за ней постоянно с помощью аж 12 инструментов.

От внимания SOHO не ускользает ни одна активность, связанная с Солнцем: он фиксирует потоки заряженных частиц, излучение в видимом и ультрафиолетовом диапазоне, магнитные поля, конечно, имеет на борту коронограф – целых три. Причем так ловко ими орудует, что с их помощью открыл уже больше 5000 околосолнечных комет – диск Солнца прикрыт, и можно рассмотреть даже несчастные «снежки», которые разрушаются, приближаясь к звезде. Снимки с него публикуются в открытом доступе, поэтому кадры SOHO становятся предметом для изучения любителей, которые нередко эти кометы и замечают.

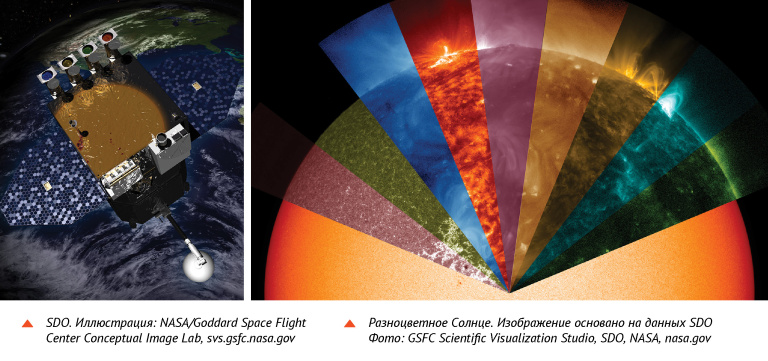

Более совершенным аппаратом стала Обсерватория солнечной динамики или SDO, запущенная в 2010 году. Она вращается вокруг Земли, но синхронизирована так, что постоянно наблюдает за Солнцем. Настолько постоянно, что передает в дата-центры 3 ТБ изображения в сутки, отправляя кадры каждые 12 секунд. На борту SDO сразу четыре телескопа, которые работают в нескольких диапазонах. Те самые разноцветные снимки Солнца – это от нее. Одним «взглядом» SDO способна делать 12 разных изображений звезды – на каждой длине волны видны специфические детали, представляющие особую ценность для ученых.

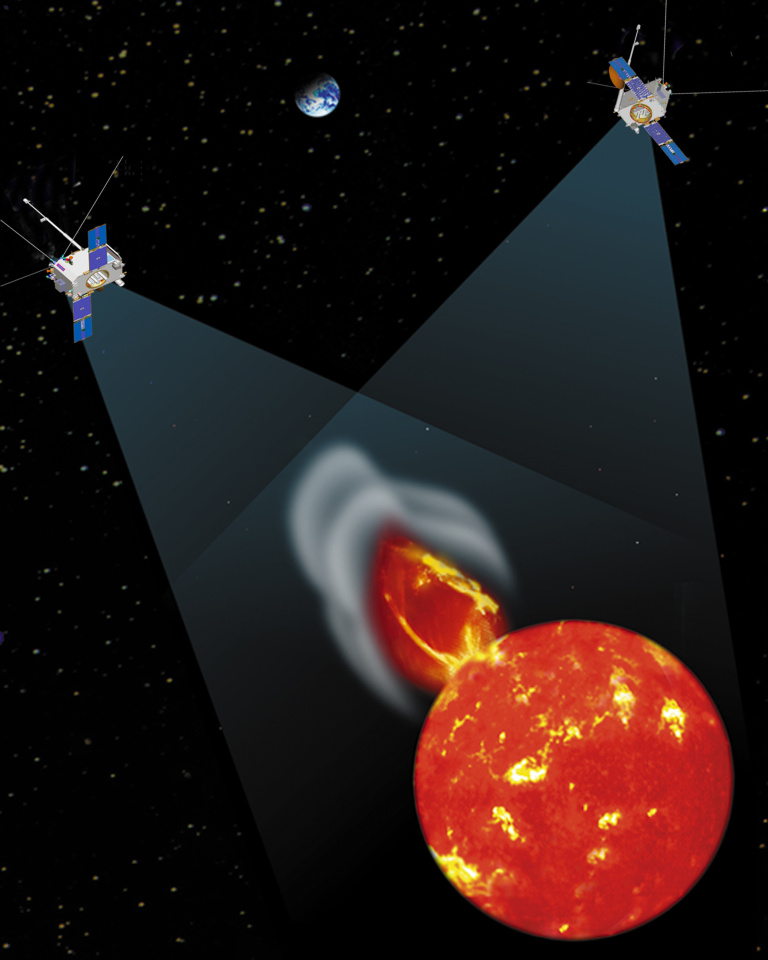

Но и SOHO, и SDO наблюдают Солнце как бы со стороны Земли. Оно же проявляет свою активность не только с видимой части. Да и если какой-то выброс случится на участке звезды, обращенном к нашей планете, SOHO и SDO не смогут точно вычислить направление вспышки и параметры вылетевшей плазмы. Поэтому в 2006 году был запущен проект STEREO. Он состоял из двух аппаратов, которые вращаются вокруг Солнца на орбите Земли в относительно стабильных гравитационных узлах. Один как бы опережает нашу планету, а другой отстает от нее. Это позволяет наблюдать звезду «с боков». Работает миссия по принципу предыдущих – предоставляет все данные в открытом доступе в режиме нон-стоп. В прогнозировании магнитных бурь STEREO нет равных. Хотя в 2014 году «отстающий» зонд был потерян. А опережающий еще работает и приносит пользу.

Два космических аппарата STEREO, изучающих Солнце, в представлении художника. stereo.jhuapl.edu

Два космических аппарата STEREO, изучающих Солнце, в представлении художника. stereo.jhuapl.edu

Конечно, были и другие гелиофизические космические миссии. Но по вкладу в изучение Солнца, в его визуализацию и приближение, скажем так, к обывателю этим трем нет равных. Да они и до сих пор эффективны, хотя, пожалуй, не так важны для фундаментальных исследований процессов на Солнце. Это своеобразные камеры наблюдения, направленные на звезду, которые уважающая себя цивилизация всегда должна иметь под боком. А вот для прорывов нужны инновационные технологии другого порядка – последователи Ulysses. К ним мы идем. Но пока ненадолго вернемся на Землю.

Самый детальный взгляд

У наземных телескопов есть большое преимущество перед любыми космическими аппаратами. Это отсутствие ограничений по массе и размеру, более низкая стоимость и возможность сборки и доработки в течение даже не лет, а десятилетий. В XXI веке технологии строительства обсерваторий ушли далеко от состояния «прицепить коронограф на обычный телескоп». Главное спасение – активная и адаптивная оптика. Их развитие позволило обойти ключевую стену, в которую упирается любой продвинутый инструмент визуализации на Земле – рано или поздно микроскопические колебания и искажения в атмосфере будут портить изображение тем сильнее, чем более детальным оно должно получиться. Это базовое ограничение. И его удалось обойти с помощью нескольких технологий, которые, если упрощать, парируют те самые колебания как программно, так и физически – за счет гибкости сегментов принимающих зеркал. Каждый сегмент на наноуровне отклоняется микромоторчиком, ликвидируя возможные искажения из-за атмосферы.

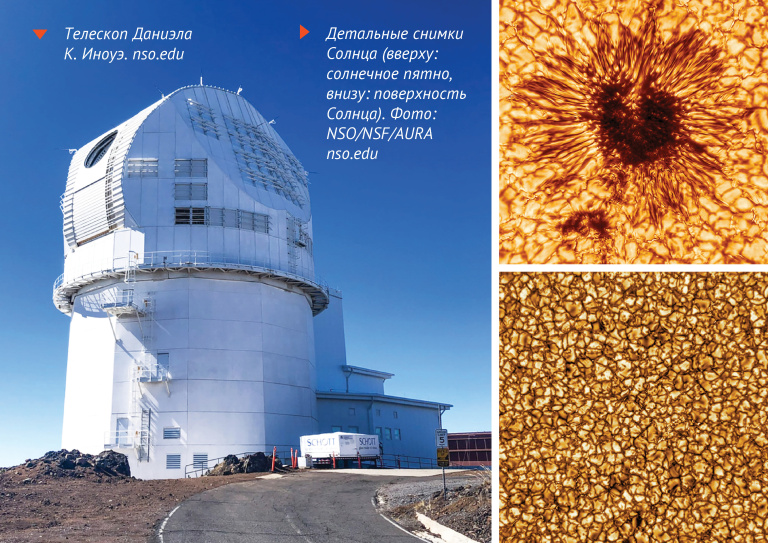

Сейчас на Земле работает более десятка обсерваторий, заточенных конкретно под наблюдения Солнца. Но настоящим титаном среди них стал телескоп Даниэла К. Иноуэ (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенный на Гавайях. Если вы думали, что самые детальные снимки поверхности Солнца получены какой-то мощной космической обсерваторией, то ошибаетесь. Их сделали именно с помощью этого телескопа.

Он строился больше десяти лет, а работать начал в 2022 году. По сути, он и сейчас еще дорабатывается – устанавливаются новые продвинутые инструменты. Однако уже первые снимки показали, насколько невероятным получилось устройство. Его основное зеркало имеет диаметр 4,24 метра – это самый большой оптический компонент среди всех солнечных телескопов. Самые подробные снимки пятен на Солнце и отдельных конвективных ячеек на его поверхности были получены этой обсерваторией.

Она, кстати, обошлась существенно дешевле, чем космические телескопы. И еще может быть усовершенствована. Это еще один аргумент в пользу сторонников «приземленных» методов исследования окружающего пространства. Хотя этот спор и сравнение преимуществ и недостатков космических и наземных инструментов – отдельная тема для разговора. Итак, мы познакомились с главным солнечным телескопом на Земле. Теперь отправимся снова в космос.

Флагманы гелиофизики

Сейчас два главных товарища в исследовании Солнца – ESA и NASA – немного разошлись. Хотя если присмотреться, можно найти приборы двух агентств на аппаратах друг друга. В итоге же получились два флагманских зонда, которые изучают нашу звезду прямо сейчас и собирают такую базу данных, которая еще на годы вперед обеспечит ученых информацией для будущих открытий.

В 2018 году NASA запустило аппарат Parker Solar Probe, который уже установил несколько рекордов. Он стал первым рукотворным устройством, приблизившимся к Солнцу на расстояние 6,1 миллиона километров, а также достигшим скорости 191 км/с. Для этого потребовалась целая серия гравитационных маневров, решающие – около Венеры. С ее помощью аппарат минимально сократил расстояние до нашей звезды.

Конечно, понадобились технологии, которых до Parker Solar Probe просто не было. Например, конструкция теплозащитного экрана, солнечных панелей. Им пришлось выдерживать невероятно жестокое излучение близкого Солнца. И они справились.

Зонд не несет на своем борту классической камеры, которая могла бы фотографировать Солнце. Это и понятно. Все научные приборы максимально скрыты за щитом – они бы не справились с палящим излучением. Есть камера, которая предназначена для съемки короны и заряженных частиц. Она уже использовалась для демонстрации их потоков после выбросов. Аппарат буквально чувствовал на себе бомбардировку частицами, которые выстреливаются Солнцем, – он прикасался к звезде.

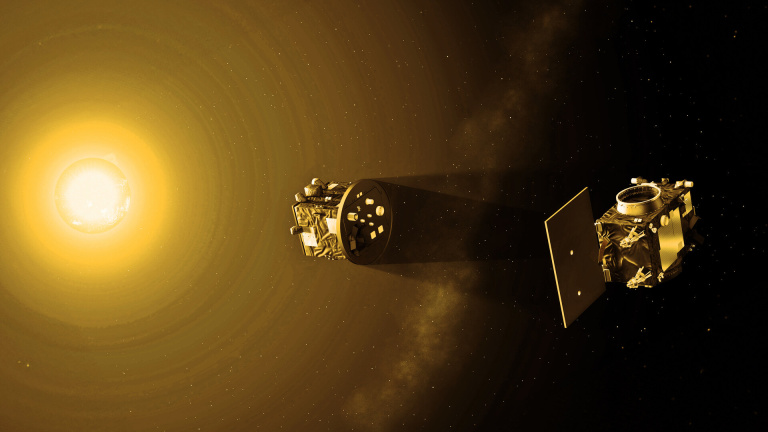

Parker Solar Probe. Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center, blogs.nasa.gov

Parker Solar Probe. Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center, blogs.nasa.gov

Вообще, Parker Solar Probe еще до завершения своей работы может считаться прорывным инструментом, с помощью которого ученые узнают загадку возникновения солнечных выбросов, ускорения солнечного ветра и перегрева солнечной короны. Это базовые вопросы функционирования звезды, которые просто невозможно понять, находясь на Земле, а не прикасаясь к раскаленной плазме, выбрасываемой Солнцем.

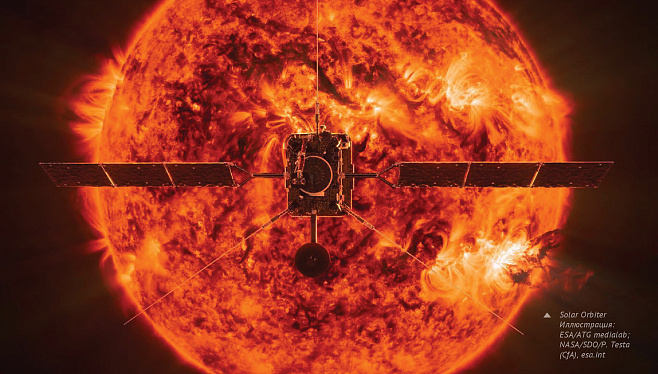

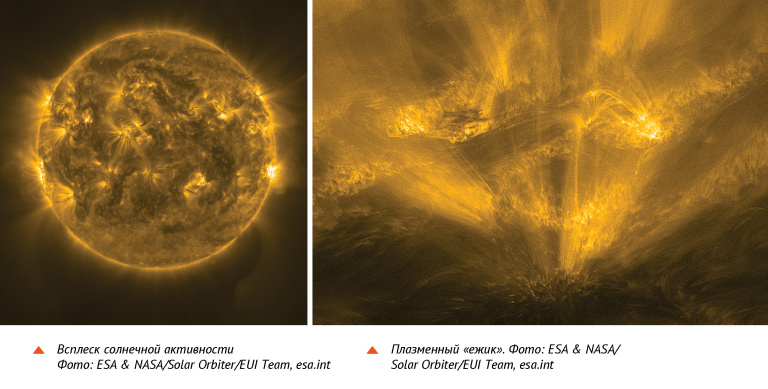

А в 2020 году был запущен «брат» Parker Solar Probe – зонд Solar Orbiter от ESA. Он, конечно, не рискнет так близко подобраться к Солнцу, но все же достигает расстояния всего в 42 млн километров от него. Такая дистанция выбрана, чтобы могли без перегрева и ущерба работать его главные инструменты, как раз направленные на визуализацию. Потрясающие снимки Солнца, сделанные камерами Solar Orbiter в различных диапазонах, показывают, как зарождаются протуберанцы, как отрываются плазменные языки от силовых линий магнитных полей, как на Солнце закручиваются огненные торнадо. Таких подробностей ни один инструмент не позволял увидеть.

Да, уже упомянутый телескоп Даниэла К. Иноуэ дает самые детальные снимки поверхности, но он ограничен диапазонами из-за атмосферы, например, поглощающей ультрафиолет. Solar Orbiter этого блока лишен и дает всю полноту картины.

В миссии этого аппарата есть еще и бонус. Он тоже корректирует свою орбиту, совершая маневры около другой планеты – около Венеры. Но траектория подобрана таким образом, что с каждым разом наклонение орбиты увеличивается. Так что она может достичь 33 градусов относительно эклиптики, и это позволит Solar Orbiter сфотографировать-таки полюса Солнца, которые никто воочию не видел. Так «закроется гештальт» тех, кто досадовал по поводу упущенного шанса зонда Ulysses.

Взгляд в будущее

Безусловно, данные, собранные Parker Solar Probe и Solar Orbiter, в течение ближайших лет лягут в основу представлений о мельчайших и фундаментальных процессах, происходящих на Солнце. Но гелиофизика на этом не останавливается. ESA уже запустило проект Proba-3, который одновременно и экспериментальный, и интригующий с точки зрения потенциальных научных результатов. Он представляет из себя два аппарата, которые связаны друг с другом программно. Один создает имитацию Луны и формирует затмение, а другой наблюдает за солнечной короной – все как при реальном затмении, только длится каждый такой сеанс не минуты, а по шесть часов примерно в сутки. И это даст массу информации о солнечной короне. Кроме того, будут отработаны новейшие технологии координации двух космических аппаратов, ведь там важен каждый миллиметр позиционирования.

Proba-3. Формирование искусственного затмения в представлении художника. esa.int

Proba-3. Формирование искусственного затмения в представлении художника. esa.int

NASA же рассматривает возможность запуска миссии Solar Polar Orbiter. Этот аппарат, оснащенный современными приборами, должен будет вобрать в себя все преимущества Ulysses, Parker Solar Probe и Solar Obiter, то есть изучить Солнце и с полюсов, и с близкой дистанции, и с отличной визуализацией. Правда, проект упирается в финансирование, но это в любом случае на перспективу.

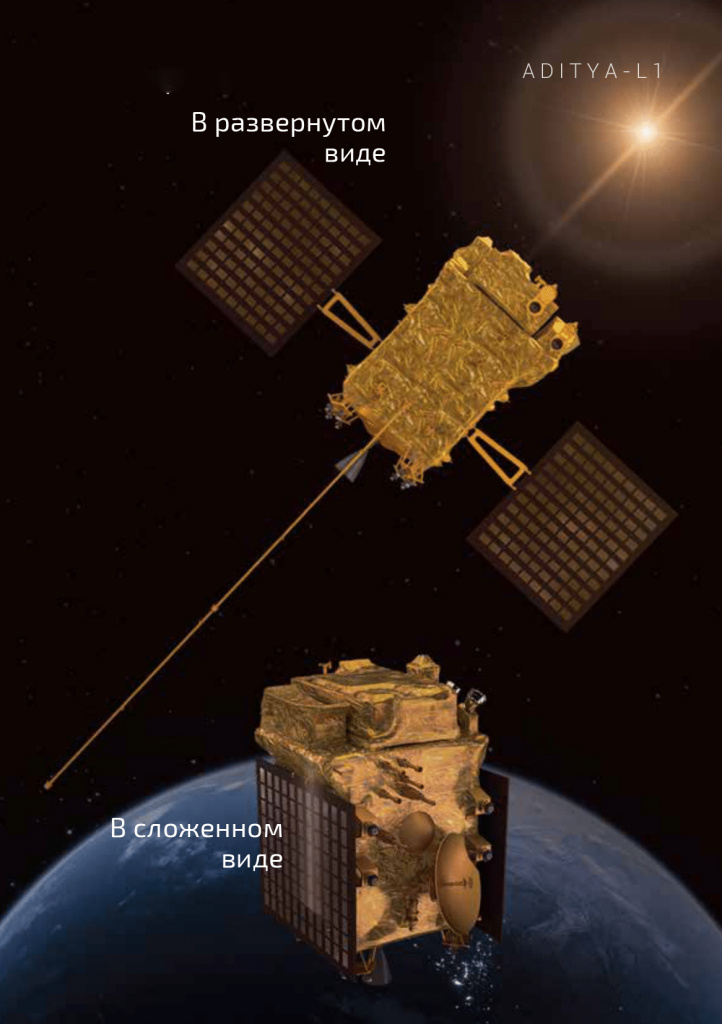

Не отстают и Китай с Индией. Последняя запустила уже обсерваторию Aditya-L1, которая работает рядом с SOHO и, по сути, выполняет те же функции постоянного наблюдения за Солнцем.

Aditya-L1. Фото: ISRO, isro.gov.in

Aditya-L1. Фото: ISRO, isro.gov.in

Китай планирует свою космическую миссию по исследованию звезды, а параллельно строит крупные наземные телескопы, которые попытаются составить конкуренцию обсерватории Даниэла К. Иноуэ. Словом, Солнце, как и тысячи лет назад, влечет человека. И все еще сохраняет свои загадки, заставляя людей совершать технологические прорывы ради научных открытий.

Наука

Сергей Максименков

Ingenuity: гигантская миссия маленького вертолета

Ingenuity: гигантская миссия маленького вертолета «Юнона» и Юпитер: долго и счастливо

«Юнона» и Юпитер: долго и счастливо