Как Николай Михайлович в море очки нашел

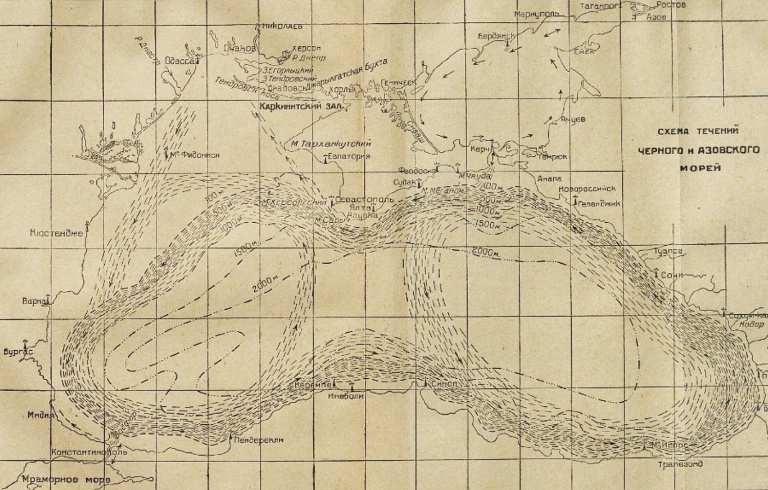

В Черное море впадает много рек, в том числе и крупных. Казалось бы, под влиянием их стока вода должна двигаться к центру моря. Но поскольку планета наша вращается, возникает инерция (сила Кориолиса), которая отклоняет течения вправо – направляет их вдоль берегов и против часовой стрелки. Самое мощное – Основное черноморское течение (ОЧТ) – огибает по периметру весь бассейн.

Река Кызылырмак, одна из рек, впадающая в Черное море. earth.google.com

Река Кызылырмак, одна из рек, впадающая в Черное море. earth.google.com

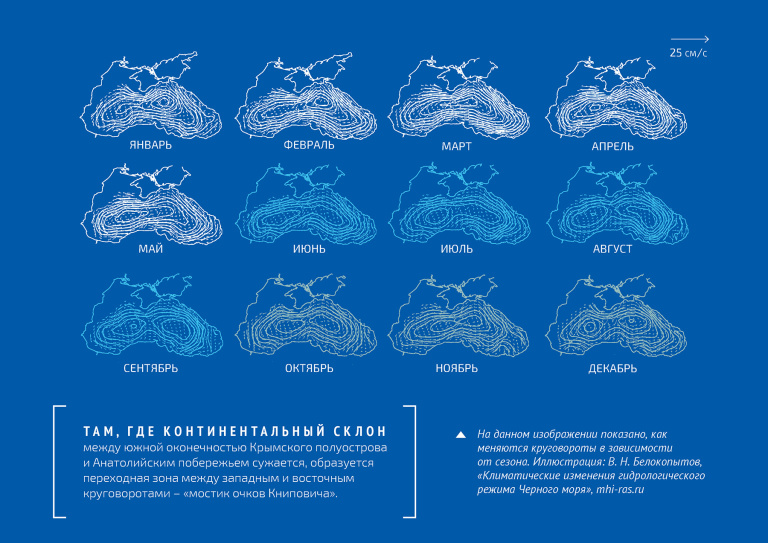

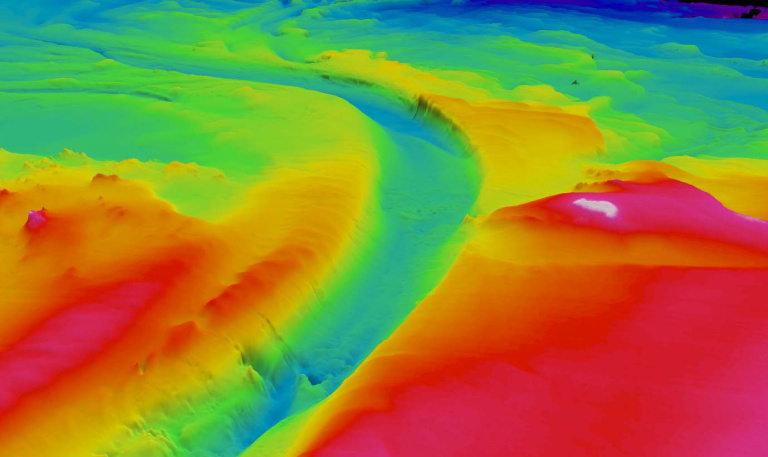

Мощное-то оно мощное, но тоже подвержено влиянию – например, влиянию ветра, рельефа побережья и плотности воды. Из-за этих и других факторов часть течения закручивается в большие круговороты, по одному на западную и восточную части. В море они не единственные, но самые крупные – бывают до 100 км в диаметре. По форме эти водовороты похожи на гигантские очки. Их так и назвали – «Очки Книповича», в честь человека, который первым их описал.

Иллюстрация: Н. М. Книпович «Гидрологические исследования в Черном море», elib.rgo.ru

Иллюстрация: Н. М. Книпович «Гидрологические исследования в Черном море», elib.rgo.ru

На схемах круговороты выглядят одинаковыми, но на самом деле их интенсивность меняется в течение года. Бывают моменты, когда «очки» превращаются в «монокль»: в одной части моря круговорот интенсивный, а в другой почти отсутствует. Например, с января по март «монокль» находится на левом, восточном «глазу», а с апреля по май – на правом, западном. С июня по сентябрь размеры «линз» меняются – то один круговорот больше, то другой. А вот полноценные «очки» море надевает с октября по декабрь.

Кто такой Книпович?

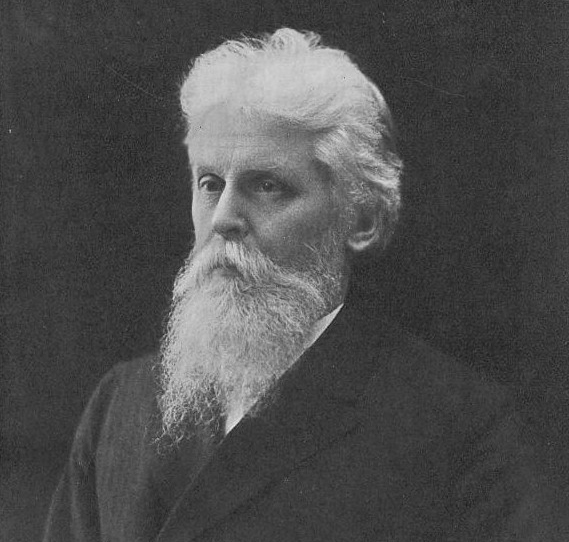

Николай Михайлович Книпович – настоящий патриарх для русских гидрологов и ихтиологов, ученый мирового масштаба, один из крупнейших исследователей морей – в основном северных, но и в истории южных это личность легендарная. Он даже родился в окружении моря – в 1862 году в морской крепости Свеаборг, что в Финляндии. В студенчестве увлекся зоологией морских беспозвоночных, а делом жизни выбрал промысловые исследования – проще говоря, выяснял, где какая рыба водится.

Судя по немногочисленным официальным фото Книповича, сам он очки не носил – только бороду. Фото: К. П. Ягодовский, «В стране полуночного солнца: воспоминания о Мурманской экспедиции», prlib.ru

Судя по немногочисленным официальным фото Книповича, сам он очки не носил – только бороду. Фото: К. П. Ягодовский, «В стране полуночного солнца: воспоминания о Мурманской экспедиции», prlib.ru

Книпович организовал (и руководил ими) семь научно-промысловых экспедиций на Белом, Баренцевом, Балтийском, Каспийском морях, но к нашей теме относится восьмая. После того как из-за Первой мировой и Гражданской войн промысел на Черном и Азовском морях почти прекратился, молодому Советскому государству нужно было восстанавливать и развивать рыбное хозяйство. Так что в 1922 году декретом Совета Народных комиссаров была организована Азовско-Черноморская экспедиция.

Ее вдохновитель и руководитель Книпович встретился с Лениным и выбил для науки два парохода, два парусника и сейнер (рыболовное судно). Шесть лет исследователи изучали экологию, гидрологию и гидрохимию Азово-Черноморского бассейна, выясняли, какова там сырьевая база для рыболовства, какие факторы на нее влияют. Полученные материалы опубликовали в десяти томах, два из них посвящены гидрологии морей, в том числе течениям. Обнаруженные Книповичем водовороты ученые стали образно называть «очками». А вслед за учеными – и весь мир.

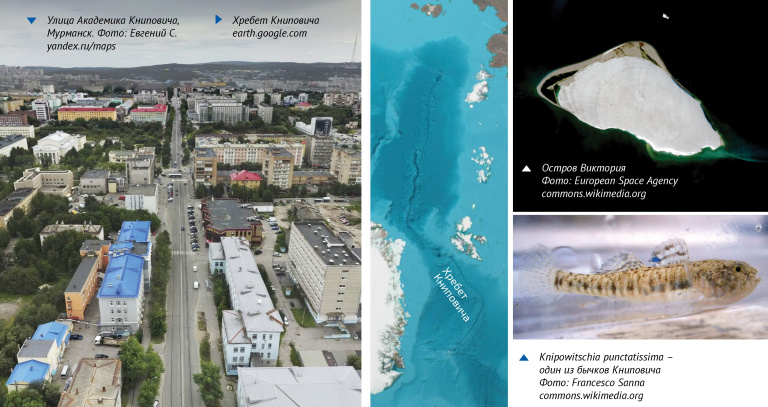

В честь Николая Книповича еще много чего названо:

- залив в Карском море;

- бухта в Таймырском заливе;

- гора в Антарктиде;

- подводный хребет в Северном Ледовитом океане;

- самая северная точка острова Виктория;

- улица в Мурманске;

- род рыб семейства бычковых.

Наука

Юлия Александрова

Сами мы не местные

Сами мы не местные Неточный адрес

Неточный адрес