И молвил человеческим голосом. Как произошли языки?

Предмет первой необходимости

Разговор о происхождении языков стоит начать с происхождения речи, а для этого нужно понять, зачем она вообще понадобилась. Ведь обмениваться информацией наши далекие предки могли и прежде. Да и сейчас только нам кажется, что животные «все понимают, только сказать не могут». Не могут, но им и не надо. Для жизни им вполне достаточно языка тела и звуковых сигналов, которые дают инстинкты. Достаточно было и австралопитекам, прямоходящим обезьянам, до тех пор, когда они миллионы лет назад не покинули лес. По сравнению с другими животными они были совсем не такими сильными и проворными, и, чтобы выживать в новых условиях, их потомкам пришлось осваивать новые навыки, а потом передавать их друг другу и своим детям. Конечно, можно просто показать, как делается, например, каменное орудие, или что-то объяснить жестами. Но вместе со звуками коммуникация становится эффективнее. А кто успешнее коммуницирует, тот и выживает – правило, которое действует до сих пор.

Труд как побуждение к коммуникации – лишь одна из вероятных причин, по которым речь стала необходимой. Есть, например, гипотезы, предполагающие, что наших предков «разговорили» юмор, желание обманывать друг друга или потребность соблазнять. Скорее же всего, было сразу несколько причин тому, что пращуры начали выражать что-то при помощи возгласов. Со временем определенные восклицания стали соотноситься с определенными ситуациями и объектами, а затем соединяться в реплики. У тех, кто их не понимал, не мог воспроизвести и обучить им потомство, было куда меньше шансов на выживание. То ли дело Homo, сумевшие создать более сложные формы общения. Считается, что именно у сапиенсов появились настоящие языки – с определенным набором слов и способами их соединения. В каждом племени они были свои, но популяции общались и скрещивались, а значит, учились понимать языки друг друга.

Орудие во рту

Как вообще стало понятно, что сапиенсы разговаривали? Ведь никаких свидетельств не осталось. На самом деле, кое-что все-таки сохранилось, и благодаря ученым и современным методам исследований мы знаем, что у древних Homo, как и у нас, было несколько анатомических приспособлений для воспроизведения и восприятия членораздельных звуков. Например, сравнивая черепа древних и современных приматов, ученые предположили, что чем больше изогнуто основание черепа, тем ниже расположена гортань. А именно низкое положение гортани позволяет нам четко разговаривать.

Также у нас ниже, чем у других приматов, расположена подъязычная кость, что сильно расширяет варианты движений глотки, гортани и языка. Можно произносить много разнообразных звуков – гласных и согласных. Подъязычные кости, к сожалению, плохо сохраняются, но и всего нескольких найденных образцов достаточно, чтобы понять, что голосовые аппараты у неандертальца, гейдельбергского человека и у нас с вами анатомически похожи, но отличаются от аппаратов других приматов.

Для нормальной речи, а не для криков и других нечленораздельных сигналов, необходим контроль дыхания: мы подаем воздух на связки порциями, благодаря чему можем произносить длинные высказывания на одном выдохе, а также регулируем силу выдоха, чтобы звуки не сливались в один. Все это возможно благодаря движениям нашей диафрагмы, которая то поднимается, то опускается, а для этого ей требуется связь с центральной нервной системой. А ведь в речевом дыхании участвуют и межреберные мышцы. Для расположения нервов, которые всем этим управляют, требуется широкий позвоночный канал, и у наших ближайших говорящих предков он почти такой же, как у нас.

Смысла в разговоре нет, если тебя не слышат, так что эволюция речевого аппарата шла параллельно с эволюцией слухового. Благодаря сохранившимся слуховым косточкам гейдельбергского человека (молоточек, наковальня и стремечко) ученые смогли выяснить, что эти люди, жившие 800 тыс.–130 тыс. лет назад, были близки к тому, чтобы слышать на тех же частотах, что и мы.

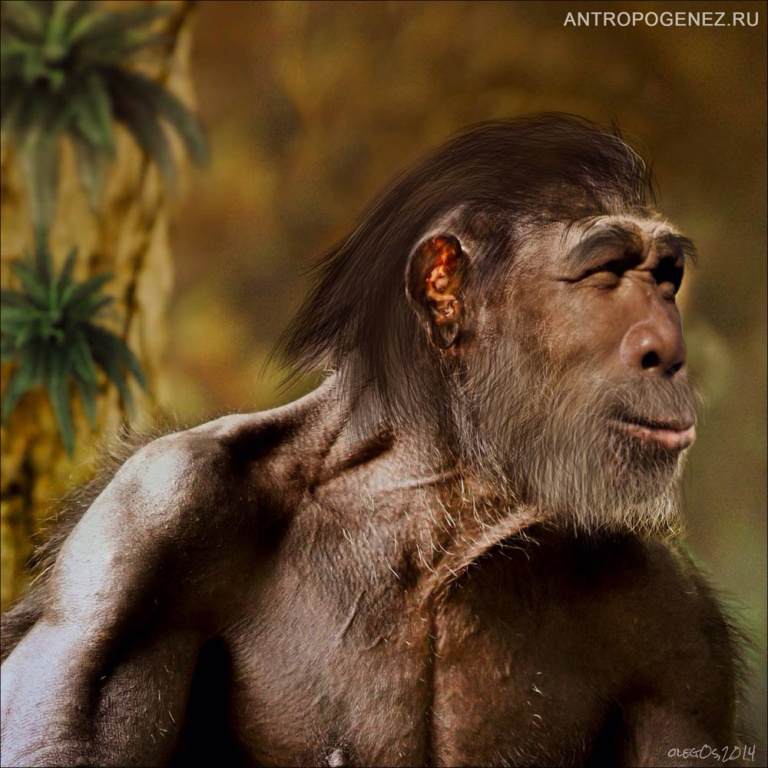

Homo heidelbergensis. Реконструкция выполнена Олегом Осиповым. antropogenez.ru

Homo heidelbergensis. Реконструкция выполнена Олегом Осиповым. antropogenez.ru

И конечно, развитие речи было бы невозможно без развития мозга. Мало просто произносить и слышать характерные звуки – нужно держать в памяти правила, по которым звуки складываются в слова, а слова в предложения, выделять главное и не отвлекаться на второстепенное, делать выводы из полученной информации и т. д. За все это отвечают лобные доли коры больших полушарий головного мозга, которые у гейдельбергского человека были значительно мельче, чем у Ноmо sapiens.

Дар речи

У многих народов есть мифы о происхождении языка, в которых дар речи люди получают от богов – уже как нечто готовое: берите, пользуйтесь. В действительности, конечно, не было никакой отправной точки, в которой наши предки обрели язык. И мы можем только предполагать, был ли он единственным. Многие ученые считают, что все современные языки восходят к одному-единственному предку, на котором говорили условные строители Вавилонской башни. Но возможно, что и он был лишь одним из многих языков, созданных первыми людьми, и просто оказался самым удачливым, как и его носители, выжившие и давшие жизнеспособное потомство.

Интересно, что в истории о Вавилонской башне есть рациональное зерно: это идея о том, что изначально единый язык словно распался на множество других. Многие тысячи лет назад из языка-предка действительно начали выделяться другие языки (которые сегодня объединяют в макросемьи, а те делятся на семьи, а те, в свою очередь, объединяют в себе множество языков). Происходило это по мере расселения людей по планете.

«Смешение языков». Иллюстрация: Gustave Doré, commons.m.wikimedia.org

«Смешение языков». Иллюстрация: Gustave Doré, commons.m.wikimedia.org

Все люди говорят немного по-разному, но все вместе эти различия объединяются в некую норму. Когда какая-то группа отделяется от остальных, ее речь больше не смешивается с изначальной нормой – у нее появляются свои особенности. Примерно как у животных, изолированных на острове среди океана, начинается собственная эволюция, и через миллион лет они уже очень отличаются от своих родственников из других мест обитания. Таким образом, например, люди, населяющие территорию современной Европы в эпоху мезолита, общались на гипотетическом бореальном языке, но, отделяясь друг от друга по разным причинам, постепенно заговорили по-своему. Сформировались языки, которые сегодня ученые объединяют в индоевропейскую, уральскую и алтайскую семьи.

Крупнейшая из них – индоевропейская. Есть множество гипотез о том, где именно жили первые индоевропейцы. Даже события, происходящие прямо сейчас, по-своему толкуются разными источниками, а как быть, если от эпохи остались археологические крохи? На помощь приходит лингвистическая палеонтология: ученые реконструируют словарный состав языка и на его основе предполагают, в каких реалиях жили его носители: чем они питались, какой пейзаж их окружал, кого из животных они боялись, а на кого охотились.

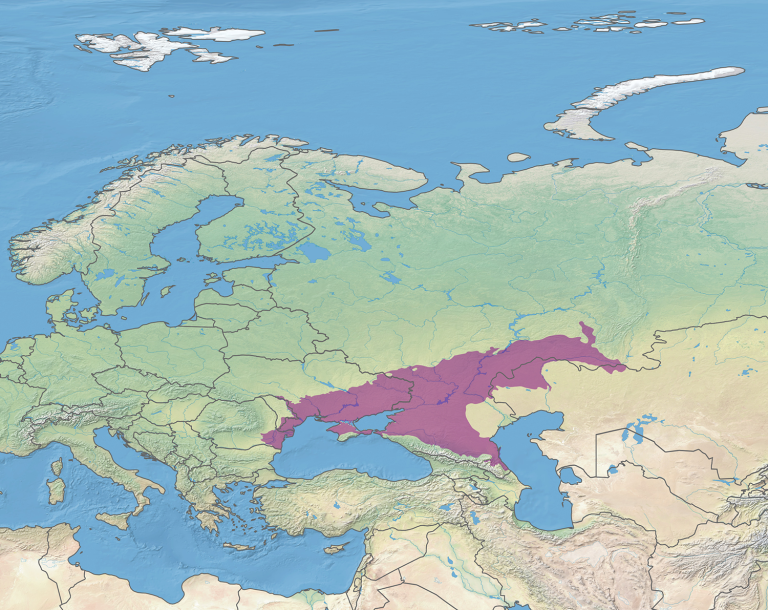

Известно, например, что в праиндоевропейском языке не было кипариса, оливкового масла и осла, как не было пальмы, обезьяны или янтаря, зато были пчела, мед и лошадь. Многие ученые склоняются к тому, что прародиной тех людей примерно в четвертом тысячелетии до н. э. стала Понтийско-Каспийская степь между Черным и Каспийским морями.

Понтийско-Каспийская степь. Фото: Terpsichores, ru.wikipedia.org

Понтийско-Каспийская степь. Фото: Terpsichores, ru.wikipedia.org

Оттуда они расселились кто куда, и сегодня их передвижения отражены в самом термине индоевропейская семья: буквально «от Индии до Европы». Одни направились туда, где сегодня находятся Индия и Иран, другие – будущие италийцы и греки – двинулись на запад. Основную часть современной Европы населили кельты (из их языков до сего дня дожили только гэльский, бретонский и валлийский), а на востоке расположились будущие германцы, балты и славяне. Понятно, что это был процесс не одного столетия: миграции индоевропейцев продолжались в 4000–1000 годах до н. э. Но можно сказать, что это было началом приквела истории современных языков – предыстории, героями которой стали многочисленные праязыки, «дети» праиндоевропейского языка.

Например, греко-армянский праязык отделился от того прародителя, вероятно, еще около 7000 лет назад, после чего распался на прагреческий и праармянский, а те уже пошли своим путем. В середине третьего тысячелетия до н. э. «ушел» праиталийский язык. Все его потомки, включая латинский язык, сегодня мертвы. Зато от латыни произошли современные романские языки: итальянский, французский, португальский, испанский.

У германцев, балтов и славян был свой язык-пращур, от которого первым отделился прагерманский язык. Его потомки сегодня делятся на три группы: западную, северную и восточную. Живы из них только первые две. К западногерманской группе из современных языков относятся, например, английский, немецкий, нидерландский, а также – неожиданно – идиш и африканас. Интересно, что их предки начали отделяться от прагерманского языка примерно в одно время – в первое тысячелетие н. э.

Северогерманские языки – все скандинавские: датский, норвежский шведский, исландский. Произошли они от древнескандинавского, а тот – от праскандинавского. Близки к скандинавским были восточногерманские языки: готский, вандальский, бургундский и др., но вся эта группа сегодня, увы, мертва, поскольку большинство племен-носителей к XV веку исчезли. От них нам остались географические названия, которые у всех на слуху: Бургундия, Андалусия, Ломбардия, Тюрингия, Готланд и т. д.

Примерно до XV века до н. э. (у разных ученых разные мнения) существовало балто-славянское языковое единство, которое затем разделилось на балтийские и славянские языки.

Из балтийских сегодня живы только латышский и литовский (а эстонский, хотя на нем и говорят жители балтийской страны, к балтийским языкам не относится: он вообще из другой языковой семьи – уральской; в нее также входят, например, венгерский, саамский, карельский, марийский). Между собой литовский и латышский разделились примерно в V–VII веках.

Примерно в то же время стали расходиться и славянские языки – потомки праславянского. Они делятся на три ветви: восточнославянскую (к ней относятся белорусский, русский, украинский), западнославянскую (польский, словацкий, чешский) и южнославянскую (болгарский, сербский, хорватский, церковнославянский). Можно сказать, что их носители – наши родные, двоюродные и троюродные лингвистические братья. Будучи носителями одного из восточнославянских языков и даже не владея, например, белорусским, мы вполне можем прочесть и понять текст на нем благодаря его близкому родству с русским. Польский, болгарский, сербский и другие славянские языки сложнее для нас, поскольку находятся чуть дальше по языковому древу, и все-таки звучат очень знакомо, а часто и понятно. И в других индоевропейских языках, даже далеких от нас «территориально», мы находим много соответствий в словах так называемой базисной лексики: например, узнаем мать в словах mother, mutter, madre и маан (так звучит «мама» на хинди). Методы, которые используются при реконструкции древних языков – настолько древних, что от них не осталось даже памяти, – многократно сложнее простого сравнения. И все-таки ученые уже существенно продвинулись, разматывая этот запутанный клубок, а когда-нибудь они смогут протянуть ниточки прямо в тридесятое царство, где все говорили на одном прапрапрапраязыке.

О других факторах развития речи читайте в нашем интервью со Светланой Бурлак – «Агу человечества».

Наука

Юлия Александрова

Путь воды

Путь воды Горячие головы

Горячие головы