Неточный адрес

Кудыкина гора

В моем деревенском детстве бабушки и дедушки буквально запрещали нам произносить это слово – куда. Нельзя было спрашивать у взрослого: «Куда идешь?», запретное наречие нужно было чем-то заменить – например: «Ты далеко собрался?» А если с неприличным вопросом приставал ровесник, можно было его подразнить: «На Кудыкину гору, воровать помидоры!»

Вместе с таким «фольклорным этикетом» старшее поколение передавало нам и память о древних табу. Для наших предков кудыкать означало накликать беду на человека, а честно рассказывать о своих планах – растерять всю удачу в начале пути.

Почему безобидное слово стало неуместным? Возможно, скрывать свой маршрут первыми начали охотники и рыболовы, чтобы не сглазить будущую добычу и не рассказывать кому попало, где ведется промысел.

А вот Владимир Даль и Макс Фасмер, выдающиеся наши лингвисты и авторы знаменитых словарей, в наречии куда видели созвучие старославянскому слову куд – так называли сатану, беса, злого духа. Кудь, в свою очередь, – колдовство, отсюда и происходит кудесник. Получается, кудыкать – значит невольно призывать нечистую силу. Кудыкина гора в таком случае – приемлемый ответ на бестактность и напоминание, что с кудом шутки плохи.

Есть также географическая версия появления Кудыкиной горы. В XVII веке недалеко от Москвы появилась деревня Кудыкино, а рядом с ней и на небольшой возвышенности – деревня Гора. Сегодня эти деревни входят в Орехово-Зуевский район Московской области, а до начала XX века существовала Кудыкинская волость. Возможно, с появлением в этих местах фабричных хозяйств для многих путников Кудыкина гора была вполне точным направлением.

У черта на куличках

Еще один, чуть более грубый ответ на неуместное «Куда?» – «К черту на кулички». Но это выражение мы чаще используем, когда описываем удаленность с ноткой досады. Если надо тащиться к черту на кулички – значит, дорога будет не только долгая, но и тяжелая, да и пункт назначения не особо интересный. Потому что на самом деле это не кулички, а кулижки – от слова кулиги: так называли наши предки болотистые места, опасные и непредсказуемые, где может жить только нечистая сила. Второе определение кулиги – выкорчеванный или выжженный лес, бывшая чащоба, которую предстоит превратить в пашню. Тоже связано со страданиями – и природы, и человека.

В общем, у черта на кулижках – это, может, не так и далеко, но точно неприятно. Однако есть и другая версия происхождения этого фразеологизма, причем с точной локацией. И локация эта прямо в центре Москвы!

На Славянской площади, недалеко от станции метро «Китай-город», есть храм Всех Святых на Кулишках. Судя по названию, в стародавние времена места здесь были болотистые, да и реки рядом есть: Москва и Яуза. А при чем тут черт? На этот вопрос отвечает легенда. В 1666 году здесь был другой храм – Троицкий, и в богадельне при нем завелся… полтергейст. По чьей-то злой воле люди падали с лавок, предметы летали, жуткие звуки пугали постояльцев. Слухи про черта на Кулишках дошли до царя Алексея Михайловича, который повелел как-то исправить ситуацию. В батл с паранормальщиной вступил приглашенный монах, который за пять недель с помощью молитвы убедил нечистого убраться восвояси. Проблема была решена, а поговорка осталась.

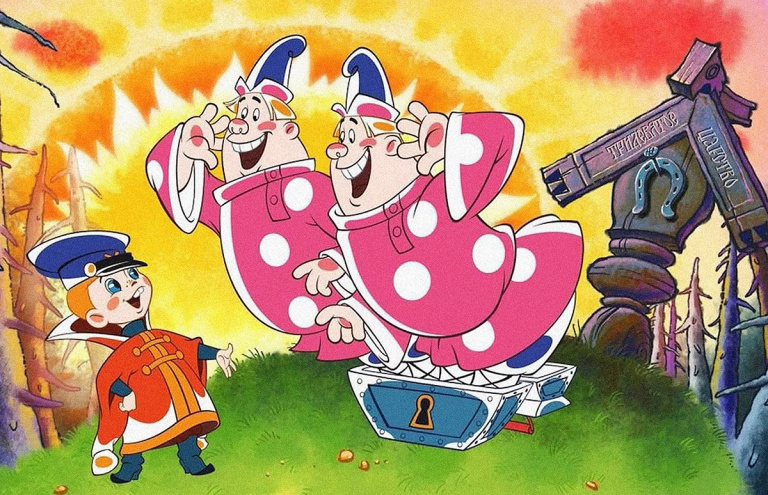

Тридевять земель

Тридевятое царство, тридесятое государство – места, где проходят испытания герои русских народных сказок. Как любая заграница, такое царство-государство умеет удивлять: тут и жар-птица, и молодильные яблоки, и водоемы с живой и мертвой водой. По мнению фольклористов, такие волшебные территории отражают представления наших предков о потустороннем мире, загробной жизни. В версии лингвистов фольклористы не верят, что не мешает нам об этих версиях рассказать, тем более что они прямо напрашиваются.

Тридевятое и тридесятое – это три раза по девять, то есть 27, и три раза по десять, то есть 30. Возможно, тридевятое царство – это место, куда попадаешь, когда пересечешь 26 стран? И даже более конкретно – 26 монархий.

Есть и другой вариант: 30 дней – продолжительность лунного месяца. Может, столько и длится путь до тридесятого государства? Зная скорость передвижения героя (пешком, на сером волке и т. д.) и учитывая остановки (например, в избушке у Бабы Яги), можно выяснить длину его пути до километра, а затем соотнести с исходной точкой – городом Муромом, к примеру. Но это будет уже совсем другая сказка!

Наука

Юлия Александрова

Как Николай Михайлович в море очки нашел

Как Николай Михайлович в море очки нашел Look от всех недуг

Look от всех недуг