Михаил Гельфанд: «Прежде чем у нас появятся жабры, мы дружно вымрем от туберкулеза»

– Михаил Сергеевич, что можно сказать о достижениях в современной науке, связанных с лечением генетических заболеваний?

– Тут важно понимать следующее. Вы можете менять что-то в оплодотворенной яйцеклетке, и тогда изменения появляются во всех клетках организма и, соответственно, будут передаваться потомству. Технически можно точечно изменить почти любое место генома, и этим занимаются – на мышах. У человека также возможно заменить любой нуклеотид на другой. Вопрос в том, понимаем ли мы последствия такой замены. И ответ – в большинстве случаев не понимаем. Поэтому технически возможно, а практически это будет выглядеть, как если бы вы чинили телевизор, тыкая отверткой в случайные места.

Большинство признаков, которые нас интересуют: интеллект, способность быстро бегать или высоко прыгать, – определяются очень большим количеством генов, которые взаимодействуют между собой, и мы не знаем ни всех этих генов, ни того, как устроены эти взаимодействия. Система крайне сложная, она устроена так, чтобы подавлять воздействия за счет большого количества обратных связей. Так что если вам удалось что-то расшатать, то вы расшатали сразу всю систему.

Михаил Сергеевич Гельфанд – известный биоинформатик, популяризатор науки, доктор биологических наук, член Европейской Академии, заместитель директора Института проблем передачи информации имени Харкевича (ИППИ), руководитель магистерских программ «Биотехнология» Сколтеха и «Анализ данных в биологии и медицине» в Высшей школе экономики (ВШЭ), один из основателей сетевого сообщества «Диссернет», заместитель главного редактора газеты «Троицкий вариант – наука».

Самый хрупкий орган – это мозг. Он потребляет 30 % всей энергии организма, и если взять атлас генетических болезней, то многие из них сопровождаются слабоумием, просто потому, что мозг страдает от нарушения тех или иных взаимосвязей между генами в первую очередь. А теперь представьте себе, что мы в это начинаем вмешиваться без понимания того, как все работает. В какие-то отдельные классические «менделевские» заболевания, которые зависят от дефекта в одном известном гене, вроде фетилкетонурии (наследственное заболевание, связанное с нарушениями метаболизма аминокислот; приводит к тяжелому поражению ЦНС. – Авт.), наверное, вмешиваться можно. Хотя не очень понятно, зачем. Для этой цели есть пренатальная диагностика и аборты на ранних стадиях.

– Возьмем приобретенные заболевания, к которым есть генетическая предрасположенность, – например, онкологические. Возможно ли, вмешиваясь в геном, лечить и их?

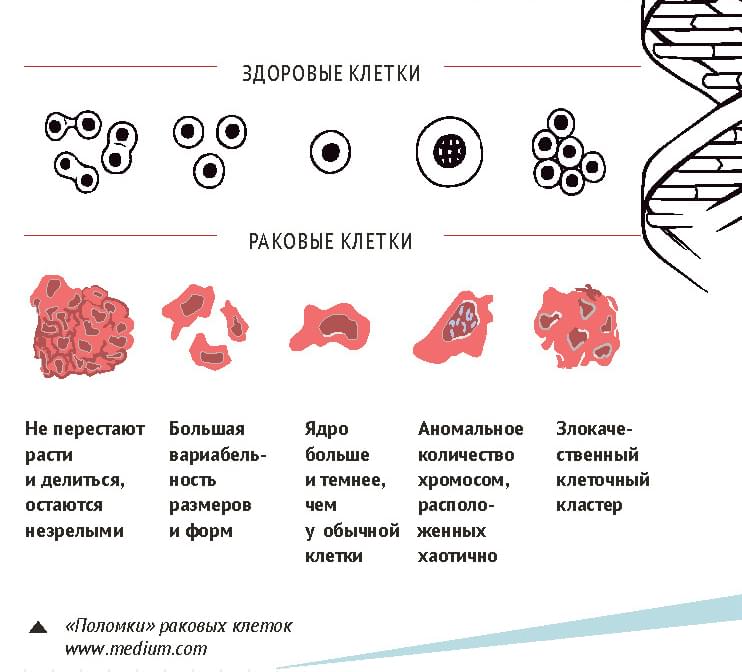

– А что именно вы надеетесь в данном случае сделать? Вылечить каждую клетку? Опухоль состоит из миллиардов клеток, каждую из которых починить технически невозможно. Опять-таки то, что сейчас пытаются делать, – это не генная инженерия, это другая техника, сейчас очень модная, – онкоиммунология. Когда берут образец опухоли и смотрят, какие белки в ней работают, но отсутствуют во всех остальных клетках. Поясню: в опухоли очень много мутаций, поэтому она производят белки, которые не вырабатываются здоровыми клетками. В результате такие белки и являются маркерами опухолевой клетки.

Делают следующее: берут у человека предшественников лимфоцитов, «показывают» им тот антиген, который надо определить, и в них запускается механизм мутагенеза, который обеспечивает все лучшее распознавание этого антигена. На самом деле это очень красивая модель классической дарвиновской эволюции. Приспособленные лимфоциты хорошо узнают антиген, и чем лучше они это делают, тем интенсивнее делятся. Соответственно, те, кто хорошо узнает, – делятся все чаще и чаще. В результате вы выращиваете клоны лимфоцитов, которые узнают раковые клетки и не узнают здоровые. Вы заселяете их обратно в организм, и надежда состоит в том, что иммунная система теперь сама справится с опухолью. Вот этим сегодня занимаются очень много.

– И как успехи?

– Нужно смотреть медицинские журналы, но какие-то успехи есть. Я очень не люблю разговаривать про онкологию, потому что, когда говоришь что-то обнадеживающее – к тебе начинают обращаться люди, которые пытаются найти в тебе последнюю надежду. Они считают, что я им немедленно скажу адрес, куда нужно ехать, – а на самом деле это делают где-нибудь в единственной экспериментальной лаборатории в США три раза в год.

В любом случае, это не прямая генная инженерия, потому что вы не вмешиваетесь в геном, а просто создаете условия для интенсивного отбора лимфоцитов. Генетически же рак лечить бессмысленно.

– Разве онкология не имеет генетической предрасположенности?

– Имеет. Но что происходит при раке? Это «бюрократическая» болезнь, потому что ломаются сигнальные пути в клетках. Нормальная клетка знает, что она находится в какой-то ткани, у нее есть соседи, от которых она получает сигналы, и она делится только тогда, когда нужно. В раковой клетке эти сигнальные пути поломаны – она начинает делиться бесконтрольно. В каком-то смысле она возвращается в состояние эмбриональной клетки, задача которой как раз и состоит в том, чтобы постоянно делиться. То есть раковая клетка – это клетка, частично впадающая в детство. Кроме того, в ней ломается механизм самоподрыва при всяких нарушениях, который есть у всех клеток, – он называется апоптоз. Вообще, чтобы клетка стала раковой, должно произойти много всяких поломок. У разных видов рака это происходит по-своему, но в целом должна сломаться система апоптоза, должны активироваться ранние эмбриональные гены, должны быть подавлены сигнальные пути, которые не дают клетке делиться. И все это должно произойти в одной клетке. Что такое предрасположенность к онкологии? Это означает, что какие-то из этих генов уже поломаны. То есть клетка еще не раковая, но ей, скажем так, осталось меньше поломок, чем клетке, которая к раку не предрасположена. Соответственно, люди с такими вариантами генов просто чаще заболевают раком.

Теоретически влиять на такую предрасположенность при помощи генной инженерии можно, практически – не очень понятно, как это сделать. Мы что, хотим вычистить все геномы всего человечества? Не получится – очень много генов.

– Что можно сказать о «дизайнерских младенцах»? Можно ли ожидать, что мы будем способны менять пол и внешность еще не родившегося ребенка?

– На человеке такое никто не практикует. Вы можете, конечно, сломать какой-то ген у мыши – будет кривоногая мышь. Наверное, можно влиять на цвет шкурки. Технически это возможно, но я не думаю, чтобы это кто-то делал, потому что тут та же самая история – мы довольно плохо понимаем взаимосвязь генов. Простой пример – белые голубоглазые кошки обычно глухие. Поэтому у нас все шансы производить, условно говоря, голубоглазых глухих блондинов. Понимаете, о чем речь? Сломать легко, а сделать что-то толковое, не понимая внутренние закономерности, нельзя.

Фото: www.telestar.fr

Фото: www.telestar.fr

Когда много данных, можно смотреть, как действует отбор на человека без всякой генной инженерии. Недавно вышла чудесная работа, когда исследователи взяли большое количество геномов коренных жителей британских островов и посмотрели, как работал отбор за последние две тысячи лет. И оказалось, что увеличивается частота вариантов генов, которые есть у высоких голубоглазых блондинов и блондинок. То есть две тысячи лет британцы предпочитали в качестве сексуального партнера обладателей именно такой внешности. Что это означает? Что если всем англичанам дать волшебную генетическую отвертку, то вся нация в скором будущем станет высокой, голубоглазой и со светлыми волосами.

– О таких вещах очень любят рассуждать фантасты...

– Антиутопии очень полезны, потому что они показывают уровень возможностей для человеческого падения. Не индивидуального, а социума в целом. Так что это весьма полезный жанр, другое дело, что люди насмотрятся такого кино, а потом идут громить лаборатории. А на самом деле ученые в целом довольно социально ответственная группа, и большинство вещей, которые не надо делать, никто и не делает. Поэтому подобные футуристические разговоры в научной среде обычно не поддерживаются.

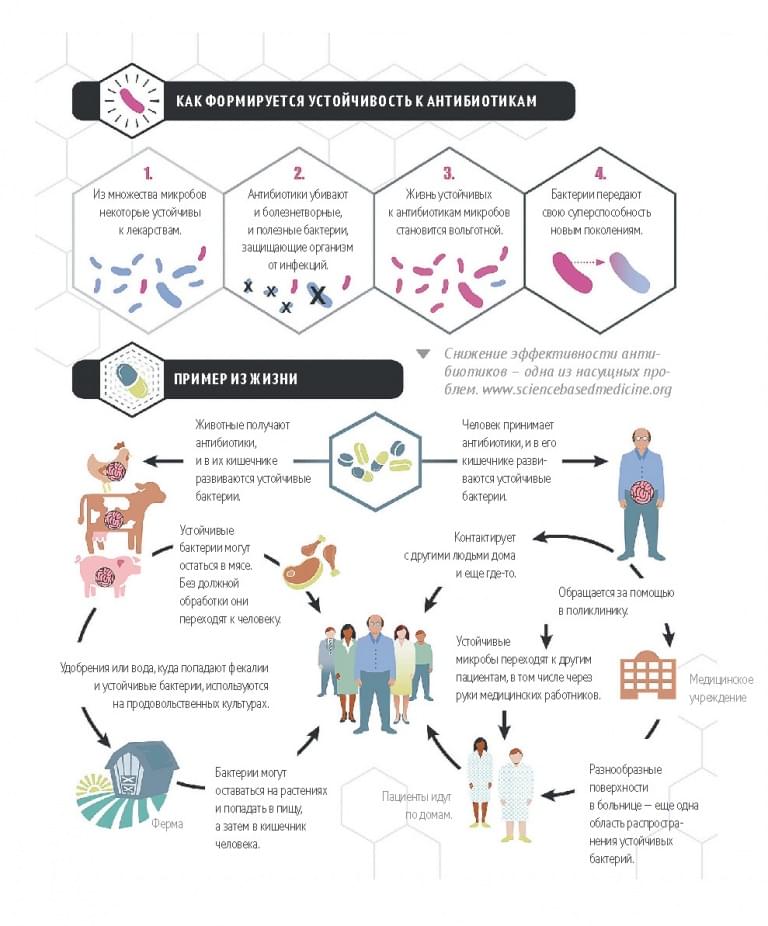

Вообще я глубокий социальный пессимист. Я думаю, что есть технологии, до которых человечество в принципе не доросло. Сначала нужно разобраться с насущными проблемами, а потом уже думать, как отращивать жабры. А одна из насущных проблем, как известно, – снижение эффективности антибиотиков. Прежде чем мы все станем жертвами искусственных модификаций, мы дружно вымрем от какого-нибудь туберкулеза. И вот об этом стоит думать в первую очередь.

– Каковы прогнозы на этот счет?

– Все будет только хуже. Никаких новых классов антибиотиков не появляется по чисто экономическим причинам. Продажное время жизни антибиотика короткое из-за возникновения у бактерий устойчивости – это тоже чисто эволюционный процесс. Поэтому он не успевает отбить вложения, которые в него сделаны. Так что, помимо прочего, фармкомпаниям невыгодно создавать новые антибиотики. А возникновение устойчивости провоцируется тем, что антибиотики подмешивают в корм скоту: мы создаем ситуацию, в которой очень ускоряется эволюция. И хотя сегодня в США и Европе это запрещено (в Европе давно, в США – буквально с прошлого года), занимались этим долго, поэтому результаты налицо. В России еще не спохватились, а Китаю вообще все безразлично. И это те же самые антибиотики, которые используются в лечении человека. Когда закончится подобная практика – неизвестно, когда люди перестанут принимать их бесконтрольно – тоже, так что говорить о радужных перспективах не приходится.

Интервью подготовлено при поддержке организаторов II международной конференции Bioinformatics: from Algorithms to Applications (BiATA 2018), состоявшейся на базе Санкт-Петербургского государственного университета.

Наука

Ольга Фадеева

-

Не лучшее интервью Михаила Сергеевича, но его традиционное -"всё будет только хуже" - душевно порадовало =)

Углеродный след: что это и как его сократить

Углеродный след: что это и как его сократить Незаменимые помощницы

Незаменимые помощницы На Алтае обнаружены останки дочери денисовца и неандертальской женщины

На Алтае обнаружены останки дочери денисовца и неандертальской женщины Доказано спонтанное происхождение жизни

Доказано спонтанное происхождение жизни